Après les paradis fiscaux, les «paradis» des essais cliniques?

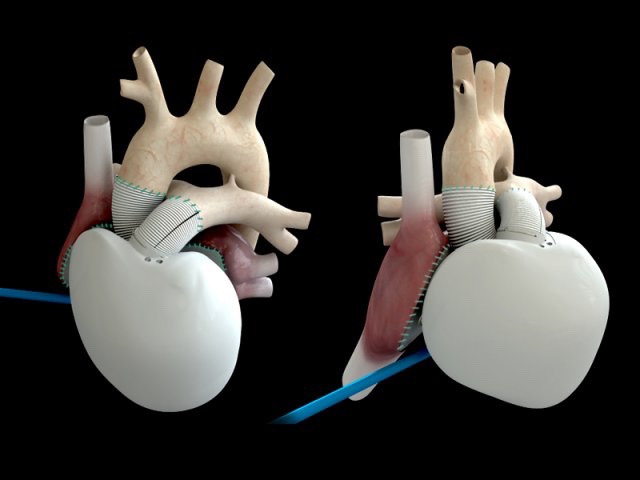

Si les modalités d’expérimentation du cœur artificiel interrogent, c’est que, à l’échelle mondiale, une dynamique de délocalisation des essais cliniques vers des pays dits à moindre coût est actuellement à l’œuvre. – © Carmat

Mathieu Noury

Sociologue, conseiller à la recherche, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Dans sa communication, Carmat n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle s’est tournée vers l’étranger, et vers le Kazakhstan en particulier. Interrogée par La Tribune, la société cotée en bourse reconnaît que les essais cliniques pourraient ainsi être «potentiellement» terminés plus vite en étant moins coûteux, tout en assurant que «ce n’est pas le but». De son côté, le site médical Pourquoi Docteur? indique: «Carmat n’a pas souhaité répondre à nos questions sur le choix spécifique du Kazakhstan». Et la journaliste de partager ses réflexions: «Pourquoi ne pas faire ces essais en France? Est-ce lié à une contrainte réglementaire trop forte?»

Si les modalités d’expérimentation du cœur artificiel interrogent, c’est que, à l’échelle mondiale, une dynamique de délocalisation des essais cliniques vers des pays dits à moindre coût est actuellement à l’œuvre. Initié depuis plusieurs années maintenant, ce mouvement concerne particulièrement la Chine, l’Inde, la Russie et les pays de l’ex-Union soviétique. J’analyse ce phénomène et ses implications dans un chapitre de mon livre La nanosanté, la médecine à l’heure des nanotechnologies qui vient d’être publié aux Éditions Liber.

Un essai clinique commencé aux États-Unis, poursuivi en Russie et en Ukraine

Désormais, un même essai clinique se déroule bien souvent dans plusieurs zones géographiques. Le cas du Crlx101, une nouvelle approche pour combattre le cancer mise au point par la compagnie américaine de nanopharmaceutique Cerulean, en témoigne. L’étude de phase 1 a été réalisée aux États-Unis, et l’étude de phase 2, en Russie et en Ukraine, comme indiqué sur le site du gouvernement américain consacré aux essais cliniques. Il n’est plus rare de voir une phase d’essai réalisée dans plus de cinq pays à la fois, sur différents continents.

A date, c’est encore dans les pays occidentaux que l’on mène le plus d’essais cliniques. Selon un article publié dans la revue Nature portant sur l’année 2007, les pays qui en effectuaient alors le plus étaient les États-Unis, suivis – de loin – par l’Allemagne, la France et le Canada. Cependant, comme le montrait le même article, le nombre des sites offshore suivait une courbe exponentielle. La Chine et la Russie étaient les pays qui connaissaient le développement le plus fort, suivis de l’Argentine, de la République tchèque, de la Hongrie et du Mexique.

En raison de la souplesse de sa législation sur les cellules souches, la Chine est particulièrement engagée dans des essais en médecine régénératrice. C’est également le cas de plusieurs autres pays comme l’Inde, Taïwan ou la Pologne.

Souvent le seul moyen d’avoir accès à des soins

Outre l’importante population et la diversité ethnique de ces pays, qui permettent une généralisation plus grande des résultats cliniques, d’autres facteurs d’ordre sociologique expliquent ce mouvement de délocalisation. Dans ces pays, les essais cliniques sont souvent le seul moyen d’avoir accès à des soins de santé pour les couches sociales les plus pauvres. Les essais sont considérés comme faisant partie intégrante des soins de santé depuis que, dans les années 1990, les États ont massivement adopté des politiques réformatrices d’inspiration néolibérale et privatisé le système de santé, en réduisant considérablement l’accès.

C’est le cas de presque tous les pays de l’ex-Union soviétique, dont le mode de développement économique a suivi les modèles prescrits par l’OCDE et le FMI. La Pologne et l’Ukraine, par exemple, ont adopté des politiques avantageuses pour les entreprises biomédicales.

En Chine, la politique de type maoïste a été entièrement dissoute lors du démembrement du système de santé national à la suite des réformes de 1978. Les réformes qui visaient à ouvrir la Chine à l’économie de marché ont eu pour conséquence de réduire l’accès aux soins pour les populations les plus pauvres, issues surtout des campagnes. Les réformes ont aussi permis aux hôpitaux chinois de réaliser des profits en légalisant des actes non cliniques comme le test et le développement de nouveaux médicaments ou technologies biomédicaux. A cela s’ajoute la fin du régime de salaire standardisé pour les médecins hospitaliers, remplacé par une prime calculée selon la rentabilité du professionnel. Plus ses actes non cliniques sont lucratifs, plus son salaire sera élevé. Il s’en est ensuivi qu’un certain nombre de médecins chinois a délaissé une part des traitements traditionnels pour se consacrer à des projets privés, particulièrement des essais cliniques.

Moins de risques d’interférences entre médicaments chez ces patients

Un autre facteur expliquant l’attractivité de ces pays est la sous-médicalisation des patients qui y sont recrutés. N’ayant pas eu ou ayant peu d’accès à d’autres formes de traitements, ces sujets ne présentent pas de risques d’interférences entre médicaments lors des essais. Cela augmente les chances d’obtenir des résultats démontrant une efficacité positive du produit et de voir les autorités sanitaires américaines, canadiennes ou françaises en valider la mise sur le marché.

L’anthropologue américaine Adriana Petryna souligne, dans son livre When Experiments Travel (en français Quand les expérimentations voyagent, non traduit), que les compagnies trouvent dans cette non-accessibilité initiale aux soins une justification «éthique» à leur activité dans ces pays. Or, un tel argument doit être fortement nuancé car si le traitement a un quelconque effet positif sur l’état du patient, celui-ci n’aura plus accès au produit qu’il a contribué à développer une fois les tests cliniques terminés. Même si le produit en question devient disponible dans son pays, le patient sera le plus souvent dans l’incapacité financière d’y accéder.

Les 15 pays les plus attractifs pour un essai clinique

Le cabinet de conseil en stratégie A. T. Kearney a créé à l’intention de ses clients du secteur de la santé un index de 15 pays permettant d’évaluer les plus attractifs pour la réalisation d’un essai clinique. Dans son analyse non datée, consultée le 25 octobre, le cabinet affirme que les entreprises ont tout intérêt à délocaliser leurs activités cliniques dans les pays dits à faibles coûts – en Asie, Europe de l’Est et Amérique latine. D’une part, parce qu’elles peuvent économiser de 30% à 65% de l’investissement en phase de tests par rapport à des essais réalisés sur leur territoire et, d’autre part, parce qu’elles peuvent mener des tests de phase 3 en six ou sept mois de moins.

Parmi les facteurs d’attractivité pris en compte dans cet index, les conditions de régulation occupent une place centrale. Ici, il n’est pas simplement question de la protection de la propriété intellectuelle, mais également des mesures juridiques encadrant les essais. L’un des facteurs importants de l’attractivité d’un site offshore est sa permissivité à cet égard. Plusieurs chercheurs que j’ai interrogés pour mon livre ont confirmé ce point, sous couvert d’anonymat. Un bio-ingénieur canadien m’a ainsi affirmé que «beaucoup de sociétés font déjà leurs essais en Chine car l’aspect normatif y est beaucoup plus souple. L’absence de réelle politique de déontologie de la recherche en Chine fait que c’est plus facile de faire de la recherche là-bas, et aussi à moindre coût».

«On y fait la recherche que d’autres ne veulent pas faire»

Un certain nombre de pays apparaissent ainsi comme de véritables «paradis» de la recherche, pour reprendre l’expression d’un chercheur en génie biochimique:

«Il y a beaucoup d’interdits qui n’existent pas dans certaines zones géographiques. On y fait la recherche que d’autres ne veulent pas faire. Comme avec les paradis fiscaux, il y a des “paradis” de la recherche où les gens peuvent faire à peu près ce qu’ils veulent. Il y a plusieurs pays comme ça.»

Avec la Chine, l’Europe de l’Est est également une région où on peut contourner certaines normes. Une chercheuse canadienne évoque le cas d’un collègue qui réalise des tests en Pologne, où il est plus facile d’obtenir des cellules souches.

Les conditions de cette délocalisation comportent un risque important de faire des populations de ces pays des cobayes humains. L’anthropologue Adriana Petryna évoque dans son livre un cas ne respectant pas les règles éthiques. Il concernait des tests précliniques où l’injection de nanoparticules expérimentales aurait été réalisée sur plusieurs groupes recrutés dans le sud de l’Inde pour en tester la toxicité initiale, avant les essais de phase 1.

A ce sujet, les témoignages de deux chercheurs canadiens interrogés au cours de mon enquête s’avèrent particulièrement troublants. Un scientifique spécialisé dans la vectorisation nanoparticulaire a ainsi été contacté par des chercheurs de l’armée chinoise pour tester sa nouvelle méthode d’administration de vaccin utilisant un virus pour convoyer des nanoparticules. Il n’en était qu’à un stade très expérimental de ses recherches:

«Ils étaient prêts à faire des essais cliniques immédiatement sur leurs soldats. Je ne sais pas si cela se serait vraiment fait, mais au téléphone on me disait qu’ils étaient prêts à tester les échantillons. Du point de vue éthique, c’est inacceptable. [Ici] c’est un laboratoire universitaire. J’ai des collègues qui travaillent sur d’autres pathogènes. Je ne peux pas garantir un niveau de qualité GMP [good manufacturing practice, une bonne pratique de fabrication concernant les médicaments à usage humain], c’est absolument impossible. On ne peut injecter à des humains des produits comme ceux-là. On fait des essais sur les souris dans notre laboratoire, mais pas sur l’humain.»

En Chine, «un fonctionnement beaucoup plus souple»

Le directeur d’un important laboratoire québécois a connu une expérience similaire. Des chercheurs d’un hôpital chinois l’ont contacté à la suite de la publication d’un article pour lui proposer de tester sa technologie de délivrance de médicaments utilisant les nanotechnologies:

«A l’époque, il y a plusieurs années, on n’était pas prêt à faire des tests in vivo sur les humains. On avait fait quelques expériences sur un porc. Je leur ai expliqué que la technologie n’était pas au point. Mais cela ne semblait pas poser problème. Ils étaient prêts à tester notre technologie sur des patients en phase terminale. Ça donne une idée du fonctionnement là-bas, c’est beaucoup plus souple.»

![]() Les différentes sources citées plus haut rendent compte d’une dynamique de délocalisation des essais cliniques très active à l’échelle mondiale. Ce phénomène pose, a minima, la question du respect des normes scientifiques, juridiques et éthiques des essais cliniques et des règles encadrant la recherche biomédicale.

Les différentes sources citées plus haut rendent compte d’une dynamique de délocalisation des essais cliniques très active à l’échelle mondiale. Ce phénomène pose, a minima, la question du respect des normes scientifiques, juridiques et éthiques des essais cliniques et des règles encadrant la recherche biomédicale.

L’article original sur The Conversation France

Précédemment dans Bon pour la tête

«Rhume: le business de l’eau salée», par Marta Beltran

«Les « first responders », une question de vie ou de mort», par Diana-Alice Ramsauer

«La martingale des caisses maladie», par Grégoire Barbey

À lire aussi