Génocide des Tutsis au Rwanda il y a 30 ans : « L’engagement de Paris reste une grenade dégoupillée »

BPLT: La France aura mis beaucoup de temps avant de reconnaître sa part de responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Pourquoi si longtemps ?

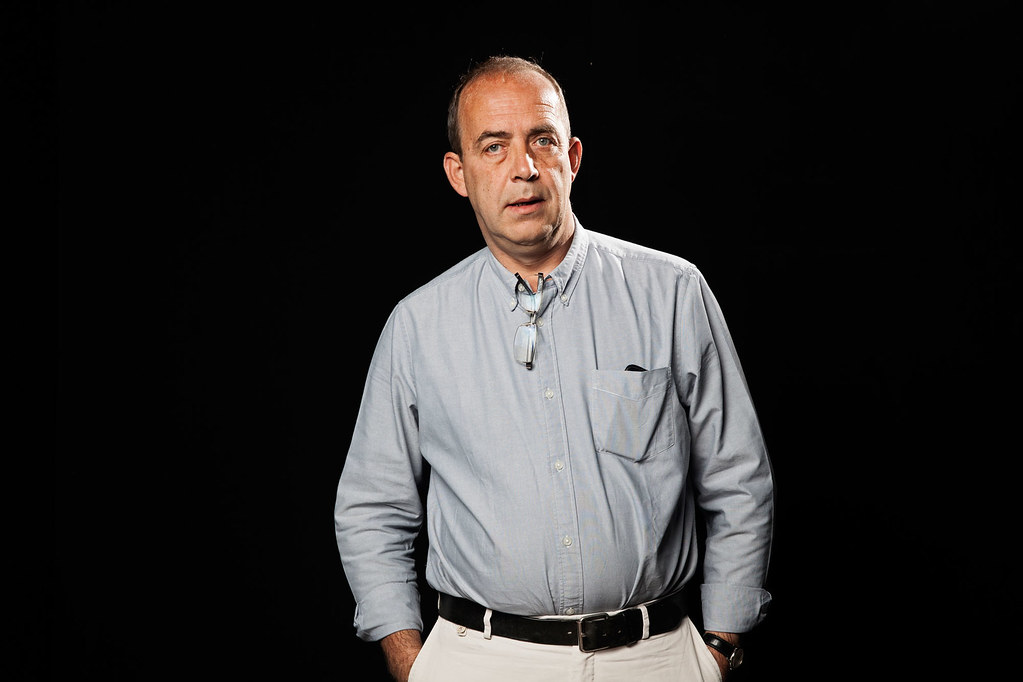

Patrick de Saint-Exupéry: Depuis trente ans, le débat en France autour de la responsabilité de Paris dans le génocide des Tutsis est extrêmement âpre. En une génération, des avancées ont été faites, mais l’engagement de Paris – de l’Élysée de François Mitterrand lancé au Rwanda dans une politique folle et incontrôlée – a été tenu secret et reste encore aujourd’hui en dépit des faits établis depuis près de trente ans une grenade dégoupillée. La question n’est pas de savoir si cette grenade va exploser, mais quand ?

La France devrait-elle aller encore plus loin, si oui, comment ?

C’est affaire de courage. On peut se tromper, on a le droit de se tromper, nul n’est infaillible. Mais les hommes qui ont été au cœur de la prise de décision à l’Élysée vont-ils avoir le courage d’admettre qu’ils aient pu se tromper ? Ou bien faudra-t-il attendre leur disparition ?

En quoi le rapport de la Commission d’historiens dirigée par Vincent Duclert, rendu public le 21 mars 2021, marque-t-il un tournant ?

En parlant de « responsabilités lourdes et accablantes », cette commission d’historiens réunie à l’initiative de l’Élysée a légitimé et officialisé ce qui était su de longue date. Mais il reste encore du chemin…

Vous avez été un des premiers à évoquer la part de responsabilités des dirigeants français de l’époque, et au premier chef du président François Mitterrand, ce qui a vous a valu de nombreuses attaques, des procès.

Les responsabilités sont à ce point « lourdes et accablantes » que de nombreux acteurs du dossier se sont – consciemment ou inconsciemment – réfugiés dans le déni. « Les responsables politiques et militaires qui nous ont poussés, et continuent de nous inciter à défendre ce que fut leur politique, nous sont plus odieux que ne sont injustes ceux qui nous accusent de complicité de génocide » : ce propos a été tenu par le colonel Patrice Sartre, qui fut un des responsables sur le terrain des troupes françaises déployées au Rwanda dans le cadre de l’opération Turquoise.

Y compris, récemment, de la part d’Hubert Védrine, pour quel motif ?

Je reproche à Hubert Védrine de s’employer à banaliser le génocide des Tutsis du Rwanda. L’ancien secrétaire-général de l’Élysée n’est pas d’accord, il a porté plainte.

Comment expliquer le soutien inconditionnel de la France à un régime préparant ouvertement un génocide, avant, pendant, et après ?

C’est bien le nœud. À entendre Hubert Védrine, il s’agissait de préserver « le pré carré » de la France en Afrique. Au prix d’un million de morts en cent jours ?

Comment expliquer la faillite des Nations Unies, celle de l’Union africaine, et plus généralement de la « communauté internationale », accusée le 7 avril par le président rwandais Paul Kagame de « nous avoir tous laissé tomber » ?

Paris, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’est employé à défendre les intérêts de ses alliés rwandais, ceux-là mêmes qui commettaient le génocide. Ajoutez à cela les timidités belges, l’ancien colonisateur, et américaines, les États-Unis venaient d’essuyer un revers majeur en Somalie, et vous avez l’explication de ce lâchage. De rares pays, dont la Nouvelle-Zélande, ont eu une attitude courageuse à l’ONU, mais ils n’ont pas été écoutés.

Le génocide au Rwanda fait l’objet de thèses révisionnistes, que vous dénoncez. Lesquelles précisément ?

La plus publicisée est la théorie du « double génocide » – celui réel des Tutsis par les Hutus et celui supposé des Hutus par les Tutsis – introduite en France par le président François Mitterrand qui, dès novembre 1994, lors du sommet France-Afrique de Biarritz, la posait en toute solennité. Cette théorie a depuis muté et prospéré. Ne trouvant pas de champ d’application au Rwanda, des voix tentent de la transposer artificiellement au Congo.

Vous racontez dans votre dernier livre La Traversée votre périple de Kigali à Kinshasa. Que vous a-t-il appris ?

Que des massacres – et il y en a eu au Congo dans les années 1995-1996 – ne font pas un génocide. On peut bien sûr raconter ces massacres avec le vocabulaire de l’extermination – comme on raconterait Waterloo – mais ce serait alors une tromperie intellectuelle.

Des extrémistes hutus songent-ils toujours/encore à renverser le régime en place ?

Une fois mise en œuvre, la logique du génocide n’a pas de fin, jamais. Au Tribunal international sur le Rwanda, j’ai entendu des accusés de crime de génocide menacer ouvertement ceux qui osaient témoigner : « Toi, tu n’as donc pas peur ? Tu sais pourtant que nous finirons le travail. C’était un revers, pas une défaite ».

Comment expliquer que de nombreux « génocidaires » rwandais coulent jusqu’à aujourd’hui des jours tranquilles en France ?

C’est inexplicable. Mais les autorités suisses ont peut-être un point de vue, elles qui en connaissance de cause ont refusé d’arrêter et laissé partir Félicien Kabuga, le financier du génocide et actionnaire de Radio Mille Collines ?

Quel regard portez-vous sur l’évolution du Rwanda depuis 30 ans ?

Il y a beaucoup à apprendre du terrible passé qu’a traversé le Rwanda, et des réponses apportées à des questions vertigineuses.

Comment analysez-vous la phrase du communiqué publié par l’Élysée le 4 avril selon laquelle « la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté » ?

Emmanuel Macron confirme qu’il s’agissait d’un « génocide ». C’est important. Mais, plus important encore, est l’usage du terme « volonté ». Comme les États-Unis, la Belgique, la Suisse, l’Afrique et le reste du monde, la France n’a pas eu la « volonté » d’arrêter ce génocide alors que cela était possible. Dans les jours suivant le début de l’extermination, des troupes françaises ont été déployées au Rwanda pour évacuer les ressortissants étrangers, mais avec interdiction absolue d’intervenir. Il était même précisé dans la directive n°008/DEF/EMA du 10 avril 1994 qu’il fallait éviter que les médias soient témoins du tri sélectif opéré. Les premiers évacués par Paris ont ainsi été la veuve du président rwandais, Agathe Kanziga, soupçonnée d’être au cœur du génocide, et son entourage dont bon nombre d’extrémistes.

Peut-on dire que 30 ans après, la question des responsabilités dans le génocide rwandais demeure une question (ultra)sensible en France ?

En un sens, votre question témoigne de cette ultra-sensibilité. Vous parlez en effet de génocide rwandais. Pour ma part, je ne connais pas de « génocide rwandais », ni de « génocide allemand ». Je connais le génocide des Juifs par les nazis, et l’extermination des Tutsis par les extrémistes hutus. Ça a l’air d’un détail, mais les mots sont importants. Il est essentiel de désigner, de dire précisément ce qui a été, ce que fut la dernière solution finale du XXe siècle mise en œuvre au Rwanda.

Propos recueillis par Catherine Morand

(*) “L’inavouable : la France au Rwanda”, 2004, Les Arènes; réédité en 2009 dans une édition revue et augmentée, sous le titre : “Complices de l’inavouable : la France au Rwanda”, Les Arènes

“La Fantaisie des Dieux”, BD, dessins de Hippolyte, 2014, rééditée en 2024, Les Arènes

“La Traversée, une odyssée au coeur de l’Afrique”, 2021, Les Arènes

À lire aussi