François d’Assise, premier patron du WWF?

Fresque de Giotto, fin XIIIe siècle, dans la basilique Saint-François d’Assise, qui représente ce dernier en train de prêcher auprès des oiseaux. – © DR

Simon Hasdenteufel, Doctorant en histoire médiévale, Sorbonne Université

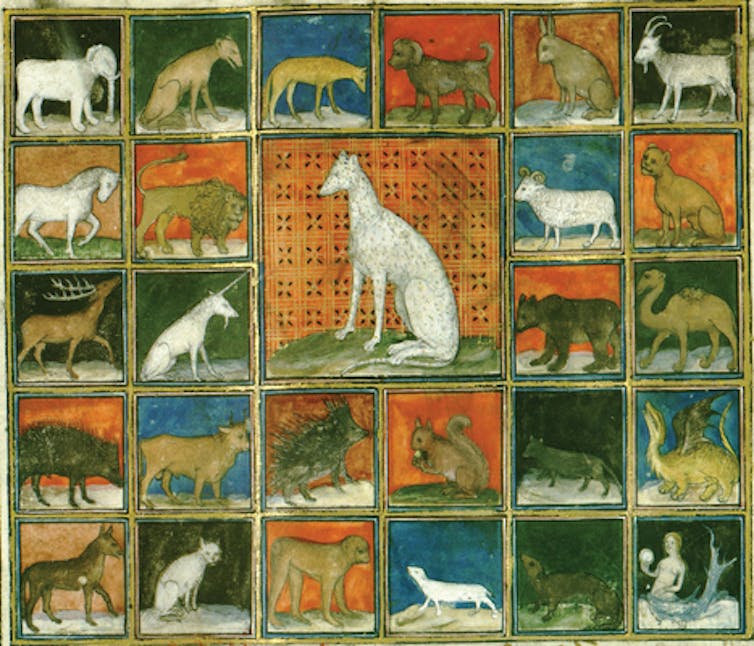

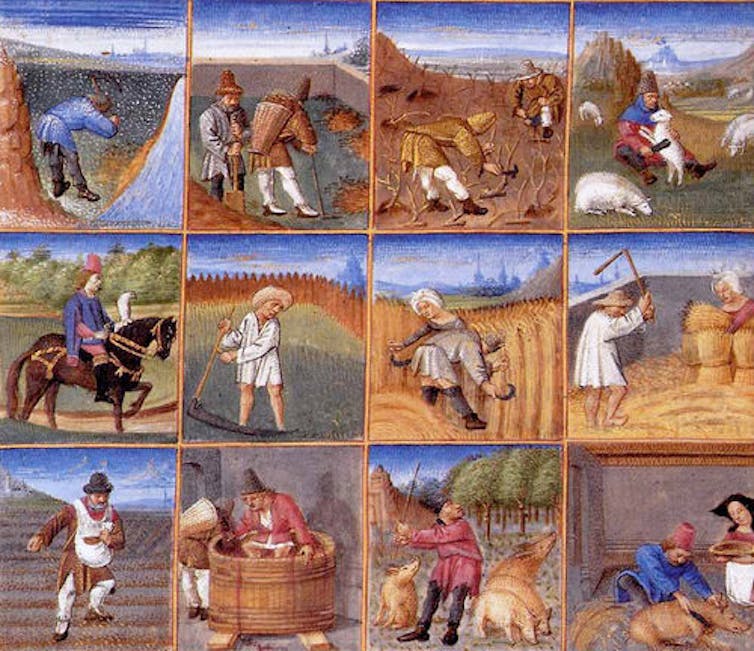

Enluminures illustrant le Liber de proprietatibus rerum, Barthélemy de Glanville, vers 1230, Bibliothèque de Reims. © Centre d’histoire de l’art et de la Renaissance

Enluminures illustrant le Liber de proprietatibus rerum, Barthélemy de Glanville, vers 1230, Bibliothèque de Reims. © Centre d’histoire de l’art et de la RenaissanceOn voit souvent le Moyen Âge comme une époque carnassière et peu respectueuse de la condition animale. Nous serions toutefois bien mal placés pour émettre un tel jugement! En effet, les relations entre individus et animaux étaient alors bien plus complexes qu’on ne peut le croire. Les animaux faisaient partie de la vie quotidienne des médiévaux: ils se trouvaient bien sûr à la campagne, mais aussi en ville et jusque dans les églises quand un seigneur y entrait par exemple avec son faucon de chasse favori. Plus largement, êtres humains comme animaux étaient alors considérés comme appartenant à la Création divine. D’ailleurs, il n’était pas rare de reconnaître une personnalité, voire une âme aux animaux. Enfin, dès cette époque, des défenseurs de la nature se faisaient remarquer!

«Une mémoire d’éléphant»: l’intelligence des animaux au Moyen Âge

À l’époque, on mange de la viande – surtout quand l’on est un aristocrate – et on utilise la force animale pour les travaux ou la guerre. Pourtant, les médiévaux ne sont pas seulement de vilains bouchers. Ils se représentaient en effet les animaux d’une façon différente de la nôtre. L’animal est doté d’une intelligence et les bêtes ont en commun avec l’être humain une «raison sensible» – à savoir la prudence, le jugement, l’instinct. On prête volontiers à chaque espèce des qualités et des défauts: le cerf est subtil, le cheval est doté d’une grande intelligence, de beaucoup de jugement et de mémoire. Le cas du cochon est également très intéressant. En effet, pour les sociétés anciennes, ce n’est pas le singe mais le cochon qui est l’animal le plus proche de l’homme. La médecine antique et médiévale estime que les deux êtres présentent la même organisation anatomique interne et, à partir de là, des similitudes spirituelles et morales. Cependant, dans les représentations de l’époque le cochon fait souvent figure de mal-aimé, symbole de débauche et de luxure, venant nourrir les discours moraux des prédicateurs contre le péché.

Il n’en reste que, selon certains médiévaux, les animaux peuvent être beaucoup plus doués que les hommes. Plus efficace qu’une horloge, l’âne sauvage passe pour savoir compter les heures, tandis que, selon le comte Gaston Phébus, auteur d’un Livre de chasse dans la seconde moitié du XIVe siècle, «je parle à mes chiens comme je ferais à un homme. Et ils me comprennent mieux qu’aucun de mes serviteurs». Enfin, au XVIe siècle, l’humaniste Montaigne louait la force, l’intelligence et la sensibilité de l’éléphant. Toutes ces aptitudes prêtées aux animaux ont rarement des fondements scientifiques et reposent plutôt sur des observations, des idées reçues ou encore des considérations morales. Pour autant, elles n’en montrent pas moins le souci de l’animal chez l’individu médiéval. À cet égard, rappelons que notre vision contemporaine selon laquelle l’animal n’agirait jamais par raison mais uniquement par instinct mécanique et serait donc inférieur à l’être humain, est héritée de Descartes, à l’époque moderne – et non au Moyen Âge!

La pensée sauvage

La proximité entre les animaux et les individus médiévaux se retrouvait aussi à un niveau spirituel. Certaines personnes pouvaient prendre un prénom tiré de celui d’un animal – ainsi pour les Léo (le petit lion) et Léonard (le lion fort), les Arthur (le petit ours) ou encore les Ursule (Petite Ourse). Tous ces prénoms font référence à des bêtes admirées par les gens du Moyen Âge. Porter le nom d’un animal sauvage ou domestique n’a d’ailleurs rien de déshonorant et une figure prestigieuse comme le patron des bergers se nommait ni plus ni moins «saint Loup».

Plus encore, il arrive que l’on baptise des animaux destinés à vivre âgés et dans l’intimité des individus – par exemple, les chats, chiens, chevaux, chèvres ou vaches à lait. C’est un acte fort dans une société chrétienne où le baptême intègre les individus à une communauté de vie et de croyance. Enfin, si dans leur immense majorité les bêtes finissent jetées dans un fossé, il arrive que les animaux familiers soient pleurés et enterrés dans le jardin. On prie alors pour eux et on se plaît à imaginer un paradis où ils sont bienheureux. Témoignage visuel de cette proximité: plusieurs chapiteaux d’églises romanes où l’harmonie entre êtres humains et animaux est parfois représentée, par exemple dans le prieuré de Chanteuges en Auvergne où l’on retrouve les «bons bergers» portant avec amour leurs brebis sur les épaules. Tout cela ne signifie évidemment pas qu’êtres humains et animaux vivaient toujours en symbiose parfaite; néanmoins, on entrevoit à travers ces pratiques une conception typiquement médiévale du monde animal.

François d’Assise et la cause animale

À certains égards, le frère franciscain du début du XIIIe siècle, François d’Assise, pourrait passer pour le protecteur des animaux de l’époque. C’était tout d’abord un grand admirateur de la nature, œuvre de Dieu dont il chantait les louanges. Il faisait attention à ne pas marcher sur les vers de terre, racheta à des bergers plusieurs moutons conduits à la boucherie ou fit l’acquisition d’une brebis égarée au milieu d’un troupeau de chèvres et de boucs afin de la donner à des religieuses pour qu’elles veillent sur elle – une anecdote digne de l’histoire de la vache hollandaise Hermien qui a ému l’opinion récemment!.

Toutefois, prenons tous ces témoignages avec le recul critique de l’historien. Les auteurs du XIXe siècle qui ont redécouvert la figure de François se sont empressés d’en faire un ami des bêtes – le modèle d’un homme en symbiose parfaite avec la nature. Mais la réalité est évidemment plus complexe. Les textes qui nous parlent de François sont pour partie des hagiographies destinées à idéaliser un personnage pour sa sainteté et son dévouement religieux. Ils insistent sur son rapport aux animaux dans une perspective religieuse: François est décrit comme faisant attention aux vers de terre car ces derniers, rampant au sol sont des figures de l’humilité; il s’émeut du sort de la brebis car c’est tout à la fois le reflet de l’innocence christique au milieu des méchants – selon l’image de l’Agnus Dei – et le membre du troupeau des fidèles. Enfin, François aime tout particulièrement les oiseaux car ils sont pour lui comme les religieux qui, humbles, se consacrent à la contemplation et au chant, dans la joie, sur leur branche, loin du tumulte du monde.

Tous les animaux sont ainsi convoqués comme des modèles à imiter pour mener une vie pieuse. Dans les représentations médiévales, les animaux sont soit des exemples à imiter, à l’image de l’oiseau ou de l’agneau, soit des contre-exemples à rejeter, à l’instar des loups tant redoutés par les bergers ou encore de ce pauvre cochon mis en procès pour le meurtre du jeune roi Philippe en 1131.

Ces modèles animaliers trouvent peut-être une résonance dans nos films d’animation actuels où l’on fait souvent porter des vices et vertus aux animaux – Le livre de la jungle ou Kung Fu Panda pourraient ainsi être les héritiers de l’animal médiéval!

Pour autant, ce qui est original dans la vision supposée de François, c’est que selon lui l’être humain ne se distinguait pas radicalement des animaux. Les relations entre eux devaient être fondées sur la non-violence et l’entente mutuelle. Il se refusait ainsi à participer aux expéditions contre les loups et n’hésitait pas à s’aventurer en pleine forêt sans crainte des animaux sauvages, considérant qu’ils étaient libres de le dévorer. Une telle vision d’égalité entre humains et animaux n’est pas sans rappeler les théories antispécistes qui se développent actuellement. Elle était novatrice pour l’époque car elle se distinguait des conceptions issues du droit canonique. À partir du récit de la Genèse où Dieu confie à l’homme la mission de régner sur l’ensemble de la Création, les autorités pontificales affirmaient en effet que l’être humain disposait d’un droit de domestication totale sur la nature dont il est légitimement le maître. La position du frère franciscain semble au contraire plus humble.

Néanmoins, à nouveau, prenons ces témoignages sur François avec un recul critique et rappelons d’ailleurs que ce dernier consommait de la viande, comme la majorité de ses contemporains. Ceci n’est pas incohérent, dans la mesure où il estimait que, réciproquement, les bêtes sauvages avaient tout à fait le droit de manger sa chair. Il n’en reste pas moins que pour un certain nombre de religieux, limiter voire prohiber la consommation de la viande est un moyen d’atteindre une pureté morale et spirituelle, en maîtrisant ses pulsions carnassières. Au VIe siècle, la règle de Saint-Benoît impose ainsi aux moines un régime sans viande – avant de connaître des assouplissements par la suite. En tout cas, on voit que le végétarisme médiéval est avant tout une affaire de religieux !

L’animal était au cœur de la vie médiévale. Compagnon des paysans, force de travail, source de nourriture, monture de guerre, sa place est complexe et paradoxale dans la société du Moyen Âge. Au demeurant, ce qui est certain, c’est que les liens entre êtres humains et animaux étaient étroits – peut-être plus qu’à notre époque où l’urbanisation, l’élevage intensif et les logiques industrielles ont éloigné l’animal de l’humain. À cela s’ajoute un changement dans nos conceptions du monde puisque, après le Moyen Âge, l’Occident moderne a progressivement instauré la distinction entre nature et culture, séparant l’individu civilisé de l’animal sauvage.

De manière étonnante et peut-être paradoxale, les éleveurs comme les militants de la cause animale – que l’on oppose trop souvent en deux camps ennemis – partagent pourtant le fait d’avoir conservé ce lien étroit avec les animaux, à une époque où le monde animal est justement devenu petit à petit étranger à notre monde humain, moderne et urbain.

![]() Ces réflexions historiques restent encore en suspens car si les questions de violence animale et les modes d’alimentation qui en découlent connaissent une popularité grandissante dans l’opinion ainsi que dans certaines sciences humaines, il reste encore beaucoup à explorer dans le champ de l’histoire des animaux. Or, pour repenser notre rapport aux animaux à l’avenir et peut-être mettre en place un droit de l’animal, le Moyen Âge peut être riche de leçons!

Ces réflexions historiques restent encore en suspens car si les questions de violence animale et les modes d’alimentation qui en découlent connaissent une popularité grandissante dans l’opinion ainsi que dans certaines sciences humaines, il reste encore beaucoup à explorer dans le champ de l’histoire des animaux. Or, pour repenser notre rapport aux animaux à l’avenir et peut-être mettre en place un droit de l’animal, le Moyen Âge peut être riche de leçons!

Retrouvez la version originale de cet article sur The Conversation.

À lire aussi