En mai 1932, le naufrage du «Georges Philippar», miroir d’une société angoissée

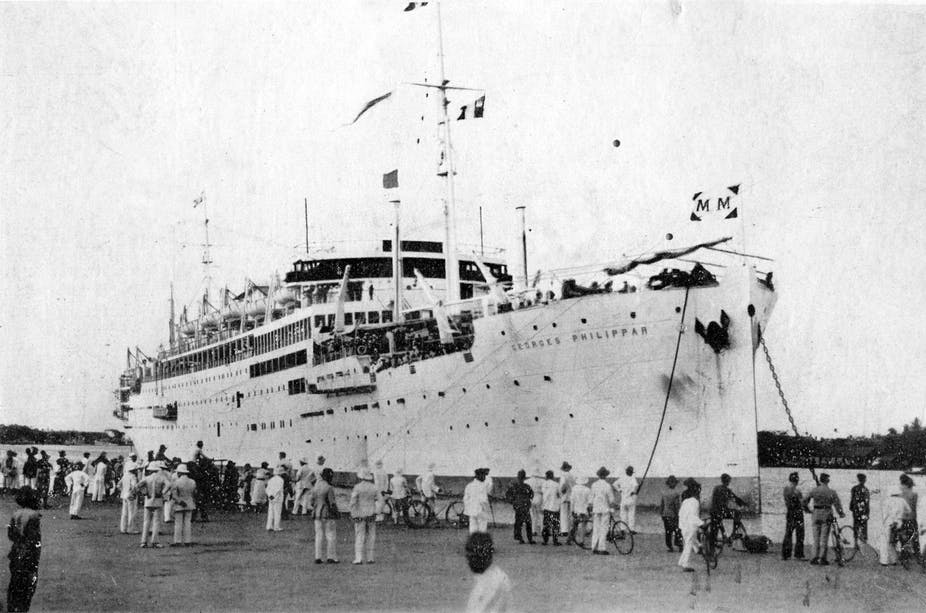

Le «Georges Philippar» au quai de Saigon, lors de son voyage retour en mars 1932. (Collection French Lines & Compagnies)

François Drémeaux, Université d’Angers

Georges Philippar s’embrase rapidement. L’équipage lutte contre l’incendie jusqu’à 4h30, avant d’abandonner le navire au petit matin. Pendant trois jours, la carcasse se consume et dérive, pour enfin sombrer par plus de 2000 mètres de fond.

Le Georges Philippar en feu dans la matinée du 16 mai 1932. Photographie prise depuis le pont d’un des navires venus à la rescousse, le Hakone Maru. Collection French Lines & Compagnies

Le Georges Philippar en feu dans la matinée du 16 mai 1932. Photographie prise depuis le pont d’un des navires venus à la rescousse, le Hakone Maru. Collection French Lines & Compagnies

Le bilan officiel fait état de 41 victimes, dont 35 en première classe, là où le feu a démarré. Le décompte reste néanmoins incertain avec les passagers de pont (4e classe) et quelques domestiques disparus. Parmi les victimes, le célèbre journaliste Albert Londres, de retour d’un reportage en Chine.

Comme tous les naufrages, celui du Georges Philippar fascine car il met à l’épreuve un condensé de la société. Quatre-vingt-dix ans après, deux actualités littéraires en sont la preuve. En mars dernier, l’écrivain de l’académie Goncourt Pierre Assouline a publié Le Paquebot, dans lequel il profite du huis clos pour brosser le portrait d’une Europe en décomposition. Plus récemment, le scénariste Frédéric Kinder et le dessinateur Borris ont livré une bande dessinée au titre explicite : Albert Londres doit disparaître.

Théories complotistes

Pour les commentateurs de l’époque autant que pour les littérateurs qui suivent, un drame d’une telle intensité ne peut être le fruit du hasard. La tragédie humaine doit avoir un sens plus profond. Fleurissent alors de nombreuses théories, abondamment relayées par la presse qui exulte les angoisses de son temps. Le naufrage est avant tout le « miroir de nos peines » pour reprendre le beau titre du romancier Pierre Lemaître.

Le Petit Oranais tisse hâtivement des liens entre la catastrophe et l’assassinat du président Doumer moins de dix jours auparavant, forcément l’œuvre de l’Union soviétique. Dans un florilège de stéréotypes racistes, le journal Victoire insiste sur le fait que sur 347 membres d’équipage, 184 étaient Chinois, et que jamais pareil événement n’aurait pu avoir lieu avec un « équipage homogène », comprendre entièrement français. Et de dénoncer également le laxisme des syndicats marins aux ordres de Moscou. Le Drapeau y voit « un cynique attentat contre la France flottante » de la part de la Chine, et palabre sur le déclin du prestige français à l’international.

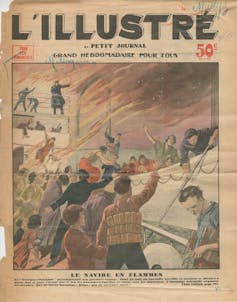

Le naufrage a eu un fort retentissement dans les médias de l’époque. Ici, la Une de l’hebdomadaire L’Illustré du 29 mai 1932. Collection French Lines & Compagnies

La presse étrangère s’en mêle. Le Daily Mail y voit une action de la cellule communiste de Colombo, ce à quoi le Times of Ceylan répond qu’il ne s’agit que d’un fantasme du propriétaire du journal londonien, Lord Rothermere, pour servir ses intérêts politiques. La psychose est également impériale : selon le New York Sun, le gouverneur général d’Indochine, Pierre Pasquier, devait voyager à bord du Georges Philippar avant de se raviser en toute dernière minute. Et puis, il y avait 336 lingots d’or de la Banque de l’Indochine à bord ; en réalité, un non-événement pour qui a l’habitude de côtoyer les connaissements de navires des Messageries Maritimes.

Plus techniquement, la revue conservatrice Nouvelles littéraires utilise la catastrophe pour s’interroger sur « les méfaits de l’électricité », et L’Astrosophie conclut une abracadabrante démonstration en tranchant qu’« astrologiquement, les bolchévistes sont mis en cause (et ont suivi) les instructions données par un Allemand ». La machine complotiste est en route, autoalimentée par d’intimes convictions et des faisceaux de coïncidences, forcément troublantes.

Les archives de French Lines & Compagnies, au Havre, conservent 23 cartons de documentation technique et judiciaire en lien avec le drame. Douze années de procédures suivent le naufrage, au cours desquelles l’incident est disséqué avec précision pour déterminer les causes et les responsabilités. Plusieurs centaines de dépositions et d’expertises sont recoupées pour, en définitive, balayer la thèse de l’attentat. Pourtant, celle-ci revient sans cesse jusqu’à aujourd’hui.

À propos de la fin tragique d’un autre paquebot, Normandie dans le port de New York en 1942, le réalisateur Tal Zana a récemment livré un documentaire qui analyse finement le contexte et la naissance des théories complotistes. La mécanique est plus ou moins la même : des alertes et des inquiétudes en amont, des incidents périphériques et, après l’accident, le tissage d’une trame complexe pour sélectionner et lier des événements vers une seule et même obsession, l’attentat.

L’installation électrique en cause

Plus banale, l’explication du court-circuit n’est pas moins intéressante avec du recul. Sans entrer dans les détails qui occupent plusieurs centaines de pages d’expertise, l’installation électrique du navire était loin de proposer une sécurité optimale. Sur le voyage aller déjà, les plaintes sont nombreuses à propos des dysfonctionnements et, quelques jours avant le drame, un départ d’incendie est éteint près de la piscine.

La comparaison avec le Titanic a parfois été tentée par la presse française. Toutes proportions gardées, elle ne manque pas de pertinence : les deux navires sont le fruit d’une confiance aveugle dans les nouvelles technologies, forme d’arrogance de nations sûres d’elles-mêmes et de leur emprise sur les éléments.

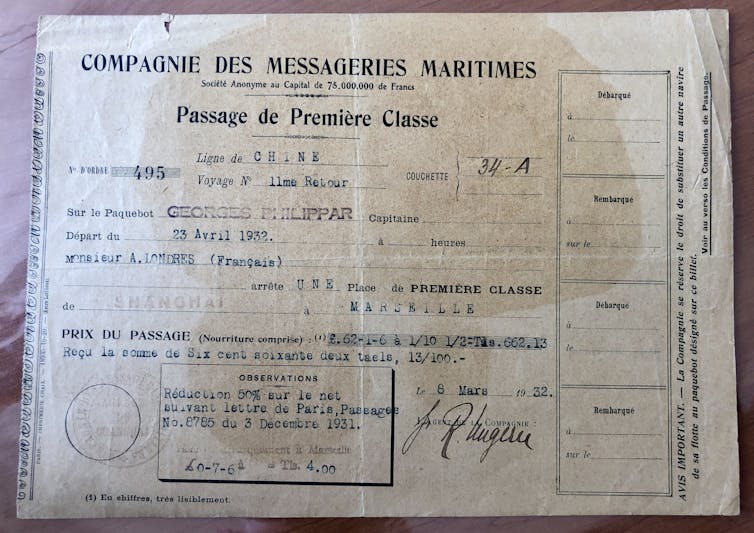

Le billet de passage de Shanghaï à Marseille au nom du journaliste Albert Londres. Collection French Lines & Compagnies

Le billet de passage de Shanghaï à Marseille au nom du journaliste Albert Londres. Collection French Lines & Compagnies

Georges Philippar rassemble les principaux ingrédients de sa perte : un système électrique défaillant caché derrière des boiseries. Une gaine dénudée par accident pendant les travaux a pu être le lent détonateur du drame, qui couvait bien avant la première alerte. Par ailleurs, la mode est aux tapis en caoutchouc dont les fumées toxiques ont joué un rôle funeste, mais aussi aux vernis de nouvelle génération, faciles à passer, économiques et joliment brillants, mais aussi très inflammables.

La nuit de l’incendie, pour apaiser la chaleur étouffante de l’océan Indien, coursives et cabines sont ouvertes pour faciliter le passage de la brise. Les courants d’air, ajoutés à ceux des systèmes de ventilation du navire qui ont tardé à être coupés, le manque de réactivité de l’équipage dans les premiers moments, la faiblesse du volume des signaux d’alerte, mais aussi les aménagements intérieurs du navire qui conduisent à un cul-de-sac sur le pont D sont autant d’éléments qui expliquent la vitesse de la propagation du feu et le fait que nombre de passagers de première classe aient été piégés dans leurs cabines.

Il est bien sûr plus sensationnel d’écrire qu’il s’agissait d’une attaque ciblée contre le capitalisme puisqu’il n’y avait aucune victime en deuxième et troisième classe. Ce détail revient fréquemment au procès, comme s’il s’agissait d’une insulte à l’ordre naturel. Sur un registre des victimes tenu par les Messageries Maritimes, les domestiques – des sujets colonisés – sont d’ailleurs ajoutés de façon manuscrite à la fin, à la manière d’un post-scriptum.

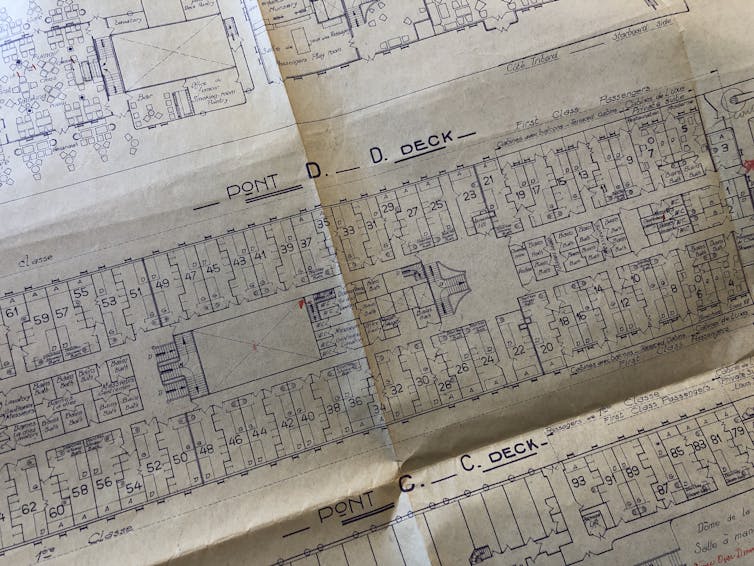

Détail du plan du Georges Phillipar, en particulier le pont D. Le feu s’est déclaré dans la cabine n°5. Albert Londres logeait de l’autre côté en cabine 34. Collection French Lines & Compagnies

Détail du plan du Georges Phillipar, en particulier le pont D. Le feu s’est déclaré dans la cabine n°5. Albert Londres logeait de l’autre côté en cabine 34. Collection French Lines & Compagnies

La cristallisation des angoisses d’une époque

Au milieu de tous les complots émerge également la possibilité que l’attentat ait été perpétré pour empêcher Albert Londres de rentrer en France avec le contenu de son enquête chinoise, potentiellement explosive. Une interprétation qui, comme les autres, relève de l’européocentrisme et d’une classique anxiété coloniale, sans tenir compte du caractère hasardeux d’une telle opération. Car si le journaliste a péri dans le naufrage, il s’en est fallu de peu pour qu’il en réchappe, comme la grande majorité des passagers. Les flammes ayant envahi toute la coursive du pont D, Albert Londres tente de sortir par le hublot de sa cabine. Le mécanicien Maurice Sadorge lui lance une manche à incendie mais, dans la précipitation, le journaliste n’attend pas qu’elle soit arrimée pour s’accrocher et tombe à l’eau. Il ne savait pas nager.

Dans un contexte de tensions entre puissances impériales et de crises internationales complexes, l’Europe est déboussolée. La catastrophe maritime tout comme la mystérieuse enquête d’Albert Londres permettent de concrétiser simplement les angoisses d’une époque. Le 27 mai, le journal d’extrême droite Action française souffle sur les braises : « Dantzig ? Moukden ? Comme le Georges-Philippar, le monde va-t-il prendre feu ? »![]()

François Drémeaux, Enseignant-chercheur en histoire contemporaine, Université d’Angers

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi