Eloge de l’image en fuite

Vittore Carpaccio, Deux Dames vénitiennes (détail), c. 1490.

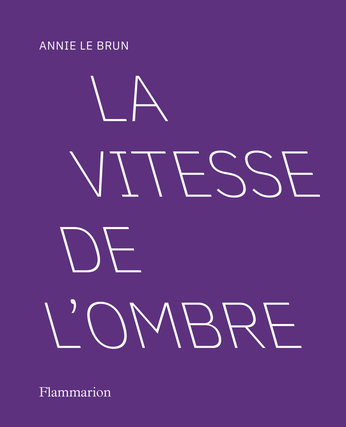

Dans Ceci tuera cela, Image, regard et capital écrit en collaboration avec Juri Armanda paru en 2021, Annie Le Brun faisait déjà ce constat sans appel: la prise de possession de notre regard par les plateformes numériques (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). La pandémie de Covid-19 ayant accéléré le phénomène, l’image est devenue aujourd’hui un ersatz de liberté, une pseudo arme contre l’invisibilité, qui n’obéit plus, en réalité, qu’à la logique marchande des algorithmes et la redistribution à grande échelle. Si cette nouvelle économie du regard n’a fait qu’empirer au détriment des «poches d’obscurité» individuelles révélées par l’expérience troublante d’images irrégulières, doit-on pour autant parler de phénomène irréversible? S’agit-il d’une victoire définitive de la loi du connexionnisme sur le pouvoir d’effraction de notre imagination et de notre désir?

La réponse apportée par Annie Le Brun dans La Vitesse de l’Ombre est à la mesure de l’enjeu – celui de notre liberté, ni plus, ni moins. Loin de se poser en pédagogue, encore moins en modèle dont il faudrait suivre l’exemple, l’auteure accomplit un geste de générosité et de confiance rares: elle nous ouvre son propre livre d’images – ces images dont elle précise: «A aucun moment, je ne les ai vraiment choisies», et qui forment entre elles ce qu’elle nomme «une constellation d’énigmes». Ainsi, placé sous le signe d’un souvenir d’enfance, celui d’un petit livre pop-up reçu en cadeau à l’âge de sept ans et «qui s’est ouvert comme un théâtre où je n’étais encore jamais allée mais où j’eus l’impression immédiate de pouvoir m’aventurer sans fin», La Vitesse de l’Ombre est une plongée dans l’irréductible profondeur d’images qui échappent à toute domestication, toute colonisation par le capital ou la loi du nombre. Cette confiance dont elle nous gratifie peut être intimidante: il faut prendre le risque de ne pas revenir indemne de la fréquentation de ces images, du contact des ténèbres, là où la vie elle-même palpite de ses ambivalences.

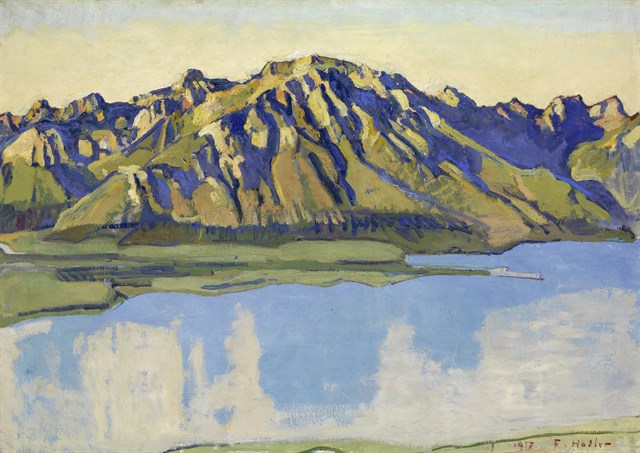

Les images confiées par Annie Le Brun sont de différents types et techniques (peintures, dessins, gravures, photographies…), de divers artistes (Ucello, Picasso, Toyen, Jacques-Henri Lartigue, Duchamp, Courbet..) et époques (de la première Renaissance italienne au XXème siècle français) mais elles ont toutes en commun d’avoir révélé à l’auteur une part d’elle-même qui tend vers un infini, souvent trouble, féroce, absolument érotique. A l’intérieur de chaque chapitre, les représentations se prolongent, se diffractent, gagnent toujours plus en luminosité et obscurité à mesure qu’elles s’interpellent. Descendre vers la profondeur exige d’accepter que ce périple puisse ne pas avoir de fin – imprescriptible, comme le désir.

Prenons le chapitre intitulé «Du regard sans alternative»: de la photographie de Bibi à Marseille de Lartigue (1928), à la gravure anonyme illustrant L’histoire de Juliette de Sade de 1797, en passant par la peinture des Dames vénitiennes du Carpaccio de 1490, les images qui le constituent dessinent toutes ensemble un érotisme de la ligne de fuite, de l’invisible. Ainsi du regard des personnages féminins représentés de profil faisant signe vers un objet absent (leur part secrète) nait cette tension qui suscite à son tour le désir du spectateur… jusqu’au dessin de Picasso, L’environnement vaginal (1902), où le face-à-face avec la femme au sexe béant, offert entre ses doigts comme un troisième œil, nous confronte à l’impossibilité de toute communion. Car la ligne de fuite n’est pas qu’une question de position, c’est l’essence même du regard humain hanté par ce qui est au-delà.

La Vitesse de l’Ombre est définitivement un livre inclassable en cela que se manifeste sous nos yeux le mouvement de va et vient constant et fécond entre la profondeur des images et la poésie. Les mots s’abreuvent à cette source étrange et sauvage de la représentation en images, et en reviennent pour toujours changés. Chaque chapitre du livre s’achève ainsi par un poème original d’Annie Le Brun, lui-même graphiquement composé dans un mouvement d’échappée qui n’entend jamais offrir une conclusion ou une explication à ce qui se joue, là, sur la page. C’est un dialogue vieux comme le monde écrit dans une langue qui n’est pas celle des théoriciens si prompts à chercher le système dans la création.

Par sa forme, son ambition sensible et son refus du processus actuel massif de décervelage, ce livre est un acte de résistance dont la principale force réside dans la confiance faite à chacun de pouvoir renouer avec la navigation aventurière de son propre regard et de son imagination. Le lecteur comprend intuitivement, physiquement, l’impulsion salvatrice de la démarche d’Annie Le Brun dont le plaisir tout anarchique pris à l’effraction et à l’écart agit sur lui comme un aiguillon. Telle est la leçon qu’il tire de La Vitesse de l’Ombre: à lui de constituer son propre livre d’images, curieux d’explorer cet espace de liberté ravi aux algorithmes. Se refusant à être la proie du nombre, préférant la reconquête de l’ombre, le voici, tel le jockey perdu de Magritte, lancé à bride abattue sur les traces de ce qui «s’enfuit dans la nuit redoublée».

«La Vitesse de l’Ombre», Annie Le Brun, Editions Flammarion, 125 pages.

À lire aussi