Comment le cerveau reconnaît-il les gens?

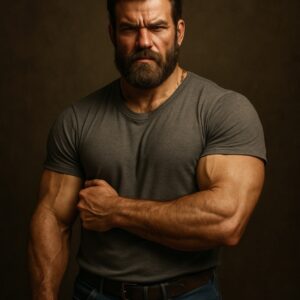

Des super-reconnaisseurs aux personnes atteintes de prosopagnosie, nous ne sommes pas égaux face à l’exercice de reconnaissance des visages. Goashape Studio/Unsplash, CC BY

Bernard Sablonnière, Université de Lille

Rencontrer une personne, c’est d’abord voir son visage. Qu’exprime-t-il ? Est-il sympathique ou pas ? Très vite le cerveau interprète cette image et cherche alors à l’identifier. Parmi les centaines de personnes que je connais, me rappelle-t-elle quelqu’un de familier ? L’ai-je déjà croisée ? Plongeons-nous dans les arcanes de nos capacités cérébrales pour comprendre les secrets de la reconnaissance des visages.

Chez l’humain, la reconnaissance du visage d’autrui est une fonction essentielle aux interactions sociales. Si cette aptitude existe chez nos cousins les grands singes, l’humain en a développé largement les performances au fur et à mesure de son évolution sociale. Ainsi, tout être humain est capable de reconnaître, le genre, l’âge, l’ethnie, l’expression émotionnelle, jusqu’à l’identité d’une personne, de façon très performante, rapide et automatique.

Le cerveau s’est spécialisé, au fur et à mesure de l’évolution des hominidés procurant à Sapiens une aptitude exceptionnelle non seulement à reconnaître un visage humain, mais aussi à en comprendre immédiatement l’expression.

Chaque humain est capable de reconnaître un visage humain, d’analyser son expression et d’en déduire son identité en trois dixièmes de seconde.

Cette performance perceptive permet à chacun de mémoriser des milliers de visages et de reconnaître l’un des siens le plus familier dans une foule de centaines de personnes. Les progrès de la médecine, l’analyse des conséquences de lésions cérébrales et les données de l’imagerie cérébrale permettent de distinguer précisément les régions spécialisées du cerveau impliquées dans la reconnaissance des visages, et d’en comprendre les mécanismes.

Le cerveau distingue d’abord un visage d’un objet

Deux systèmes cérébraux sont responsables de cette fonction. L’un est impliqué dans la perception rapide de l’image d’un visage, et l’autre dans son interprétation permettant de retrouver le nom de la personne reconnue. Le premier système permet la détection immédiate d’un visage et met en jeu le gyrus occipital inférieur, capable de distinguer un visage d’un objet en un dixième de seconde. Pour cela, des signaux essentiels tels le triangle formé par les yeux et la bouche constituent le premier indice. Puis, s’y ajoutent la détection d’autres éléments : le front au-dessus et les oreilles sur les côtés.

Ce premier système différencie un visage d’un objet mais ne permet pas la reconnaissance. Entre alors en jeu le deuxième système qui implique deux régions différentes. D’abord celle localisée dans le sillon temporal supérieur qui détecte l’expression du visage : le regard, et l’émotion suscitée, ainsi que le mouvement des lèvres, des éléments variables selon la situation. Ensuite, une deuxième région intervient, responsable de la perception des éléments fixes et caractéristiques d’un visage (la largeur du nez, la hauteur du front, la forme globale du visage et les détails des sourcils) permettant d’en déduire son identité : le gyrus fusiforme latéral droit.

Dans un second temps, le cerveau reconnaît le visage

Une aire du cerveau est spécialisée dans la reconnaissance de l’identité : le gyrus fusiforme. C’est un repli de la face inférieure du lobe temporal droit, dont les neurones sont spécialisés dans la reconnaissance de l’identité d’un visage. C’est l’une des rares régions du cerveau dont le volume augmente après l’adolescence au fur et à mesure de la rencontre d’un grand nombre de personnes.

Utilisant les informations envoyées par le système initial de perception d’un visage, cette région décode les traits morphologiques statiques d’un visage connu et mémorisé, se focalisant sur les infos apportées par les yeux, les sourcils et la bouche. Entre 300 millisecondes et une seconde, ses neurones communiquent avec la région temporale antérieure, pour interroger nos souvenirs et donner rapidement le nom de la personne identifiée. Des lésions spécifiques de cette région entraînent un trouble connu sous le nom de prosopagnosie, ou incapacité à reconnaître l’identité d’un visage.

Les deux régions clés, l’une impliquée dans la perception de l’expression du visage et l’autre dans son identité, collaborent activement avec plusieurs aires du cerveau cognitif. Ainsi, les neurones du sillon temporal supérieur interrogent le lobe pariétal et l’aire auditive pour interpréter les mouvements et les mimiques du visage ainsi que le timbre de la voix. De plus, mimiques et expressions du visage sont traduites par le cerveau des émotions, pour en interpréter la charge émotive. L’ensemble de ces infos est partagé avec les neurones du gyrus fusiforme qui les utilise pour les comparer à des visages mémorisés. De même, ces informations interrogent la mémoire des noms de personnes connues pour y retrouver l’identité précise du visage reconnu.

L’incapacité à reconnaître un visage : la prosopagnosie

La prosopagnosie est un trouble de reconnaissance des visages, rendant impossible l’identification de visages familiers. Les sujets présentant ce trouble sont capables de voir, mais pas de reconnaître.

Le sujet atteint doit alors utiliser des subterfuges cognitifs pour reconnaître la personne rencontrée : démarche, corpulence, coiffure, détails vestimentaires. La proportion mondiale de personnes présentant ce trouble reste encore mal connue, même si on l’estime à environ 2 %. Il existe des causes innées et acquises responsables de ce trouble. La prosopagnosie innée est liée à un défaut de développement congénital et postnatal du gyrus fusiforme. La prosopagnosie acquise s’observe souvent à la suite d’un accident vasculaire cérébral siégeant dans le lobe temporal ventral, ou au décours d’un traumatisme crânien, non rapidement pris en charge.

Les super-reconnaisseurs

Contrairement aux sujets présentant un défaut de reconnaissance des visages ou prosopagnosie, il existe des personnes très performantes à reconnaître des visages déjà mémorisés. Selon les experts ayant étudié les qualités visuelles de ces personnes, elles possèdent une capacité supérieure à la moyenne à percevoir de subtiles différences entre les visages. Si elles ne développent pas toutes des capacités mémorielles supérieures aux autres, leurs acuités perceptives des détails d’un visage sont accrues. Par exemple, elles possèdent cette capacité étonnante à reconnaître aisément une personnalité célèbre, en visualisant des images de leur visage enfantin.![]()

Bernard Sablonnière, Neurobiologiste, professeur des universités − praticien hospitalier, faculté de médecine, Inserm U1172, Université de Lille

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi