Christian Marclay: «L’art a besoin d’un public pour exister»

White Cube

Star hyperactif de l’art contemporain, Christian Marclay (Suisse/Etats-Unis, 1955) explore depuis la fin des années 70 les interférences et interfaces entre son, images et présence corporelle. Son œuvre iconique «The Clock», une déferlante de clips de films sur 24 heures qui se calquent sur le temps réel, a reçu en 2011 le Lion d’or de la Biennale de Venise. Le Centre Pompidou de Paris lui a récemment consacré une importante rétrospective. Ses œuvres figurent dans de nombreux musées des deux côtés de l’Atlantique.

Plateforme 10 (le regroupement de trois musées à Lausanne) offre un vaste programme de plusieurs mois sur le surréalisme. Photo Elysée frappe fort avec trois expositions consacrées à Man Ray, Cindy Sherman et Christian Marclay x l’Ecal. A l’époque des selfies, ces galeries de portraits en disent long sur l’évolution de notre rapport à l’image depuis cent ans, de 1924 à 2024.

Michèle Laird: A l’heure de célébrer les 100 ans du surréalisme, vous sentez-vous appartenir à cette famille?

Christian Marclay: Non, moi, je m’intéresse au réel. Je puise dans les archives car elles existent, je n’invente rien. Le surréalisme est trop approprié; en revanche, je m’intéresse à Dada et suis très content que ma vidéo soit présentée à proximité du travail de Man Ray.

L’exposition «Man Ray, libérer la photographie» présente 188 clichés d’une collection privée qui retrace les expérimentations de l’ami de Duchamp, qui réalisa parmi les portraits les plus iconiques du siècle dernier. En parallèle à son activité de photographe des célébrités parisiennes de l’époque (Matisse, Picasso, Coco Chanel, Giacometti, Dali, Ernst…), il utilisait le corps de ses égéries (Kiki de Montparnasse, Lee Miller, Meret Oppenheim) comme terrain d’exploration dans le domaine encore nouveau de la photographie.

Les surréalistes se sont pourtant intéressés au photomaton, comme vous.

Oui, 1924 n’était pas seulement l’année du Manifeste du surréalisme par André Breton, c’était aussi l’invention du photomaton.

Il y a quelque chose du tir à la carabine de la fête foraine dans le photomaton: c’est ludique et accidentel à la fois. On prend la pose, sans savoir si la cible est atteinte. C’est un moment d’aléatoire. Les surréalistes se sont beaucoup amusés dans les fêtes foraines, comme dans les photomatons.

Christian Marclay, Video still from Photomaton © Collection Photo Elysée

Dans votre œuvre minuscule présentée à Lausanne et réalisée à partir des milliers de tirages du photomaton installé à Photo Elysée, vous faites déferler les images à la vitesse d’un film.

Comme les films de Man Ray nous le rappellent, nous étions au début du cinéma. C’était encore le début de la peinture abstraite et on peut dire que Man Ray faisait déjà de la photographie abstraite.

Prenons le temps de réfléchir à ce que cela voulait dire d’avoir une caméra devant soi à l’époque. Ce que faisait Man Ray avec l’appareil photo était d’autant plus remarquable. Aujourd’hui, c’est devenu banal, tout le monde a une caméra dans son téléphone.

Et vous, que faites-vous pour échapper à la banalité?

J’estime que le rapport physique à la photo est très important. C’est pourquoi j’ai choisi ce thème du photomaton lorsque j’ai été approché pour ce projet de collaboration avec les élèves de l’Ecal.

Dans mon travail, la présence du spectateur est essentielle. Sans spectateur, l’image n’existe pas.

L’exposition présentée à Photo Elysée comprend également un ensemble d’œuvres et d’installations d’une grande créativité par des étudiant·e·s Bachelor Photographie de l’Ecal: Hector Codazzi, Carla Corminboeuf, Sarah Marachly, Yves Möhrle, Léo Paschoud, Cyriane Rawyler, Phinn Salin-Mason et Noé Vercaemst.

Christian Marclay x Ecal – Photomaton, Photo Elysée

Marcel Duchamp disait que la photo est arrivée quand on s’est lassés de la peinture. Et après la photo?

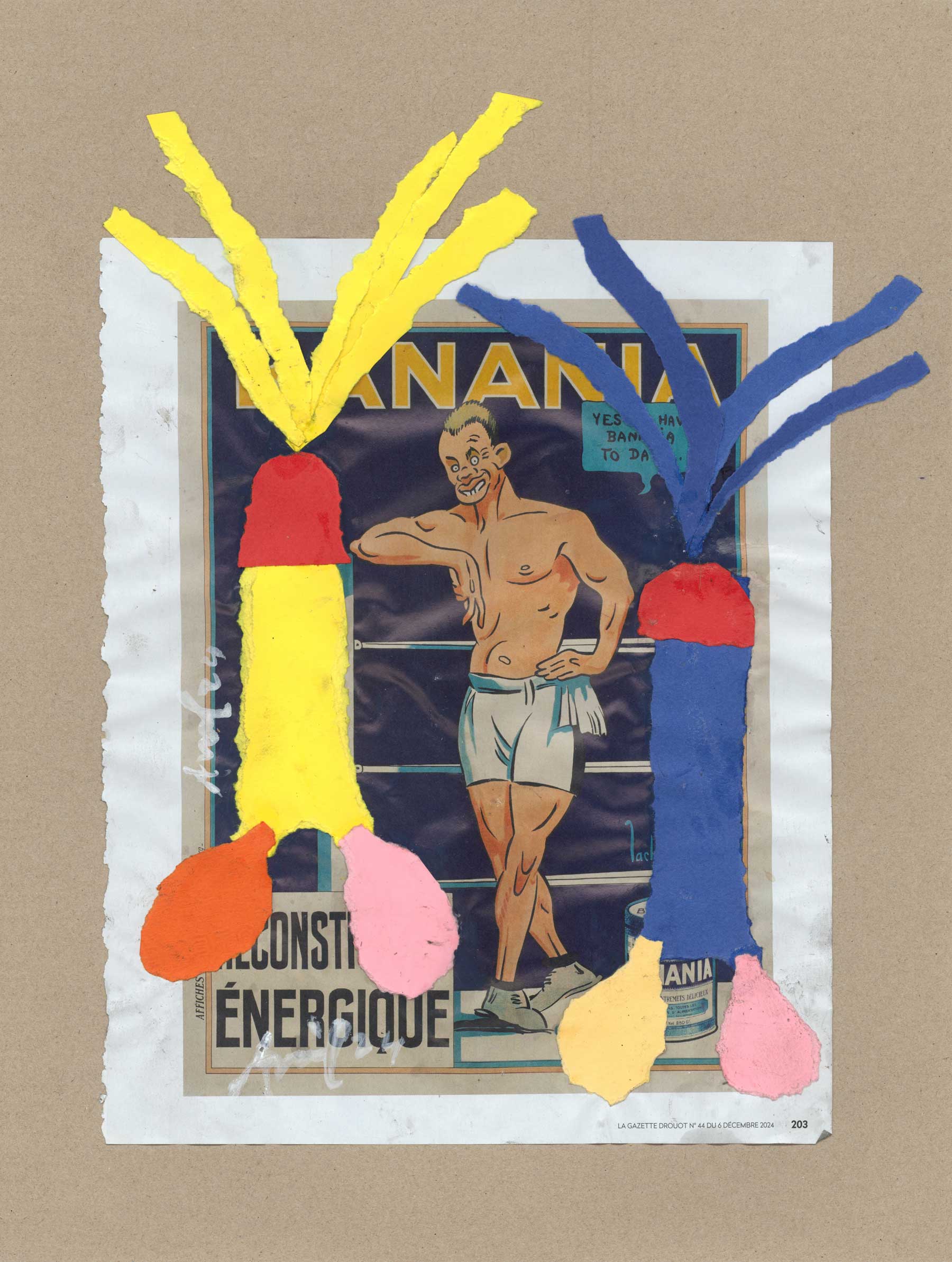

Je suis persuadé que l’art redevient tactile, je dirais, même, analogique. Les portraits de Cindy Sherman sont intéressants car, depuis sa plongée dans le numérique, elle introduit des éléments en couleur qui sont collés directement sur la photo, en relief.

L’artiste américaine, Cindy Sherman (1954) commençait dans les années 1970 ses travaux sur la représentation et l’identité en se prenant comme seul sujet. Ses autoportraits tiennent d’un étrange équilibrisme entre le soi et l’extravagance artistique. Depuis 2010, elle s’autorise les exagérations du numérique.

A l’ère digitale, pourquoi privilégier le lien physique?

Plus que jamais! Mon travail cherche ce rapport physique à l’image, comme avec le son. Même mes peintures établissent un rapport au son, ce sont des collages d’onomatopées qui fonctionnent comme des partitions, comme si on pouvait entendre le peintre en train de peindre.

La façon dont on perçoit les images m’intéresse. Pour la petite anecdote, j’ai vu l’autre jour un jeune qui tentait d’élargir une image sur papier dans un magazine comme sur l’écran de son téléphone…

Dans vos montages vidéo, vous utilisez souvent des images anciennes. Pour quelle raison?

Je leur donne une nouvelle vie, je les fais revivre. En même temps, je m’en sers pour ce rapport à la physicalité, je crée une rencontre avec le spectateur. Je compte sur sa présence pour l’amener ailleurs. Il devient l’acteur principal, l’œuvre n’existe pas tant qu’il n’y a pas cette interaction.

Dans «Doors», qui sera présenté en septembre dans le cadre du Festival Images de Vevey, j’utilise la répétition et les bifurcations de scènes de films pour déstabiliser le public et créer une tension. Je jongle avec la temporalité, puisque les séquences ne sont pas linéaires: une même porte permet d’accéder à des suites différentes.

Qu’en est-il de la performance, lorsque vous vous mettez en scène, on pourrait même dire en musique, puisque vous êtes également compositeur et musicien?

Cela tient de la même dynamique, au même rapport au physique. J’attache de l’importance à la rencontre sociale qui permet le partage et au passage d’un temps en commun. En septembre, à l’invitation de l’ensemble musical itinérant ONCEIM de 35 musiciens hors pair, nous produirons ensemble une de mes nouvelles œuvres musicales.

A la Biennale du son du Valais 2023, Marcay présentait plusieurs projets, dont une création: un concert de chutes de balles de diverses densités dans les conduites de l’ancienne centrale hydroélectrique de Chandoline qui, jusqu’en 2013, ont approvisionné la plaine de l’eau en provenance de la Grande Dixence. Les conduites devenaient un instrument de musique géant le temps de l’événement.

Comment faites-vous pour réaliser autant de créations à travers le monde, les unes plus différentes que les autres?

Je n’aime pas me répéter (sourire).

Photo Elysée

Exposition Marclay jusqu’au 2 juin 2024

Man Ray et Cindy Sherman jusqu’au 4 août 2024

À lire aussi