Aux origines de l’enseignement agricole, la lutte contre l’insécurité alimentaire

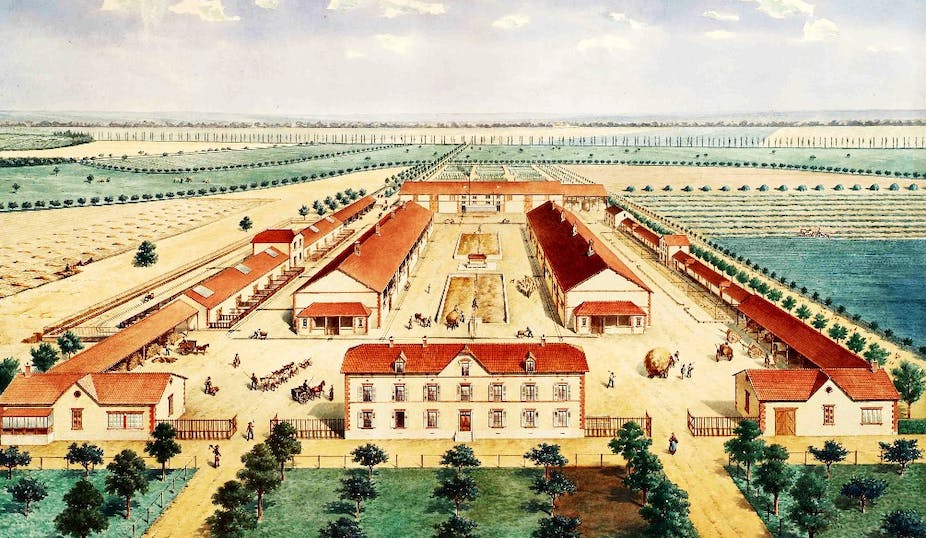

Ferme de Platé, Archives Moisant-Savey 1880. Victor Rose, via Wikimedia Commons

Fabien Knittel, Université de Franche-Comté – UBFC

Pour mieux comprendre les débats que soulève la situation actuelle, il faut s’intéresser à l’héritage séculaire dans lequel s’inscrivent ces lycées et établissements d’enseignement supérieur.

En France, on peut dater les débuts de l’enseignement agricole avec le décret du 3 octobre 1848. Mais il a existé auparavant, et ce dès le dernier tiers du XVIIIe siècle des expérimentations et tentatives d’organisation d’enseignement à vocation agricole, notamment au sein des écoles vétérinaires de Lyon puis Alfort ou encore au Muséum national d’histoire naturelle avec les cours d’André Thouin. Toutefois ces tentatives ne sont guère pérennes.

Il faut attendre le milieu des années 1820 pour que l’agronome lorrain Christophe Joseph Alexandre Mathieu de Dombasle créé un Institut agricole au sein de la ferme dite exemplaire, à Roville-devant-Bayon, village du département de la Meurthe, dont il a pris la direction en 1822. Cet Institut fonctionne pendant près de vingt ans jusqu’à la mort de son fondateur et aboutit à la formation de près de 400 élèves.

Des modèles européens

Les origines de cet enseignement sont donc multiples. Et elles sont aussi européennes. Les structures de l’Institut de Roville s’inspirent largement de l’Institut prussien d’Albrecht Thaër fondé à Moëglin en 1819 (en Prusse).

L’établissement d’enseignement pour les enfants pauvres destinés à devenir valets de ferme, fondé à Hofwyl, près de Berne au début des années 1810, par l’agronome suisse Philip Emanuel de Fellemberg apporte aussi un cadre qui intéresse Mathieu de Dombasle mais qu’il n’applique que très peu. Il s’inspire des structures établies par ses prédécesseurs et essaie de les adapter au contexte lorrain. On remarquera ici que les exemples germaniques supplantent l’exemple anglais lors de la création de l’enseignement agricole français en Lorraine.

Portrait de Mathieu de Dombasle. L’Illustration 13 January 1844, via Wikimedia

Dans le domaine pédagogique, Mathieu de Dombasle insiste sur la spécificité de l’enseignement agricole fondé sur la pratique, l’observation et l’expérience, ce qu’il désigne par l’expression de « clinique agricole ». Le champ cultivé devient l’objet d’une description précise, associant l’observation et le langage, support à la décision. Cependant, l’observation seule ne suffit pas, l’analyse de ce qui est vu doit favoriser la compréhension de la chose observée et en déterminer l’importance pour comprendre les interactions multiples avec l’environnement. Ainsi l’agronome a-t-il les moyens de décider une modification de l’itinéraire technique, voire du système de culture, ou de les conserver.

Ceux que l’on appelle progressivement depuis le milieu du XVIIIe siècle des agronomes (bien que le terme soit longtemps concurrencé par ceux d’« agromane » et « cultivateur » voire « agriculteur ») sont à l’origine de la structuration de l’enseignement technique agricole, en France mais aussi plus largement en Europe. Leur motivation principale relève de la lutte contre l’insécurité alimentaire. L’Europe connait encore une famine en Irlande au milieu du XIXe siècle, les rendements ne sont pas encore suffisants pour nourrir l’ensemble de la population.

Les agronomes accusent les routines paysannes (présupposées d’ailleurs ; l’accusation est injuste et particulièrement infondée) et militent pour une formation technique à destination des praticiens de l’agriculture. En réalité, et c’est le cas à Roville-devant-Bayon, ce sont surtout des chefs d’exploitation qui sont formés avant tout. Il faut produire plus, donc mieux. C’est ainsi que l’enseignement agricole est l’une des origines du productivisme agricole : nécessaire et vertueux au XIXe siècle ; excessif et parfois funeste depuis les années 1960-1970.

Différents niveaux de formation

Après les premières initiatives, souvent de courtes durées, la IIe République, avec le décret du 3 octobre 1848, institutionnalise l’enseignement agricole sous une forme scolaire. Ce décret prévoit un enseignement agricole hiérarchisé selon 3 niveaux :

-

supérieur avec l’Institut national agronomique (INA) ;

-

intermédiaire avec des instituts régionaux (Grignon, près de Paris, Grand-Jouan, près de Rennes et La Saulsaie transférés à Montpellier dès 1870) ;

-

subalterne avec les fermes-écoles.

Ces trois degrés de formation sont indépendants bien que constituant une sorte hiérarchie de compétences. Le but est de former des « cadres » compétents pour favoriser la modernisation des structures agricoles du pays. Les fermes-écoles sont destinées à former les « petites gens » de la terre, c’est-à-dire, principalement les fils des petits et moyens exploitants agricoles. Dans les régions qui tendent à se spécialiser dans les productions fromagères comme la Franche-Comté, ce sont des fruitières-écoles qui sont mises en place. Fermes-écoles et fruitières-écoles sont régies et organisées selon les mêmes textes et les mêmes principes.

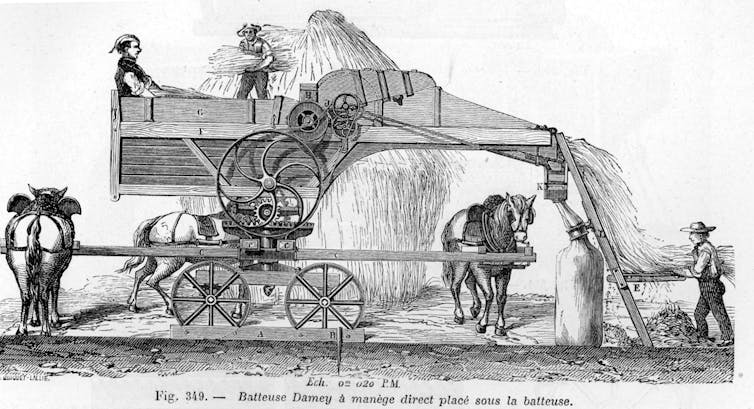

Dessin d’une batteuse à cheval tiré d’un dictionnaire français (publié en 1881). Unknown author (Dictionnaire d’arts industriels), via Wikimedia

Par la suite, l’enseignement technique agricole est renforcé par la loi du 30 juillet 1875 créant les écoles pratiques d’agriculture. L’enseignement théorique y est mieux structuré et la formation pratique plus complète. Le développement des écoles pratiques d’agriculture s’accompagne alors de déclin puis de la disparition progressive des fermes-écoles. Les chaires départementales d’agriculture sont instaurées par la circulaire du 16 août 1878 et la loi du 16 juin 1879 qui réforment cet enseignement.

Ultérieurement, par la loi du 21 août 1912, ces chaires sont transformées en directions départementales des services agricoles. La création de ces chaires favorise aussi le développement de l’enseignement agricole au sein des écoles primaires de garçons et des écoles normales d’instituteurs qui avait été mis en œuvre par le ministère de l’Instruction publique dès 1867.

En cette fin de XIXe siècle et au début du XXe siècle les écoles ambulantes et saisonnières se développent afin de toucher un plus grand nombre de jeunes paysans et paysannes. Plus spécifiquement pour les jeunes filles, l’enseignement ménager et agricole (ambulant puis fixe, en Bretagne à Kerliver et à Coëtlogon à partir de 1923) permet une formation en milieu rural.

Au début des années 1910 des discussions nourrissent le projet d’une réforme de l’enseignement agricole :il s’agit alors de trouver les moyens de développer encore plus cet enseignement agricole pour former davantage d’élèves et cela passe aussi par une réflexion sur de nouvelles formes de pédagogie. Il est question aussi de faire transmettre davantage de connaissances agricoles par les instituteurs et institutrices.

Ces discussions aboutissent au projet de loi « sur l’organisation de l’enseignement professionnel agricole » du 30 mars 1912 et au rapport parlementaire du député radical de l’Isère Simon Plissonnier en février 1913. Mais la Première Guerre mondiale perturbe le travail législatif. Une loi sur l’enseignement agricole n’est plus une priorité. La loi réformant l’enseignement agricole est finalement votée le 11 juillet 1918 et promulguée le 2 août : elle ouvre une nouvelle étape pour cet enseignement au XXe siècle.![]()

Fabien Knittel, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, spécialiste des techniques rurales au XIXe siècle, Université de Franche-Comté – UBFC

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi