Cartier-Bresson: plus loin que l’«instant décisif»

© DR

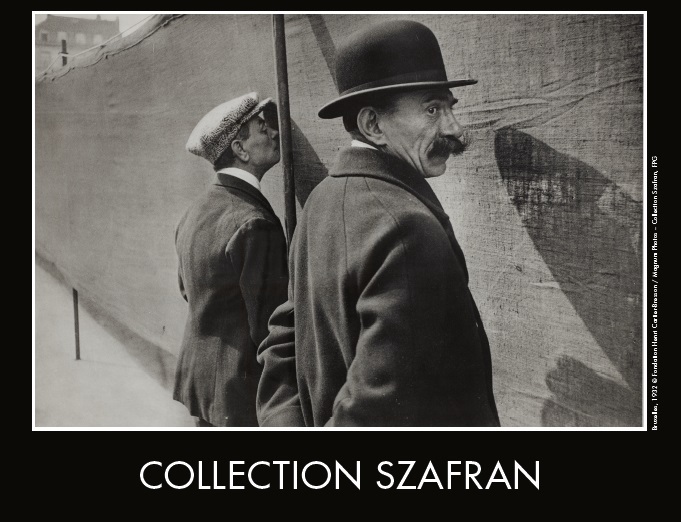

L’exposition qui se déroule actuellement et jusqu’au 20 novembre à Martigny présente les clichés devenus iconiques parmi d’autres beaucoup moins connus. Un point commun: ils ont tous été donnés par Henri Cartier-Bresson, comme autant de signes d’amitié et d’estime réciproques, à Sam Szafran et à son épouse suissesse, Lilette, née à Moutier.

Au retour des obsèques de Cartier-Bresson, le 3 août 2004, Sam Szafran (qui décèdera le 14 septembre 2021) décide de les confier à Léonard Gianadda et à sa fondation octodurienne.

Comment l’instant devient-il «décisif»?

L’œuvre du photographe est indissolublement liée à la notion d’«instant décisif», à telle enseigne qu’elle relève aujourd’hui du poncif. Cartier-Bresson est ainsi coincé dans sa petite boîte intitulée «instant décisif» et on n’en parle plus, passons à autre chose.

D’où vient-elle, cette expression? De la préface, rédigée par lui-même, au livre Images à la sauvette – publié en 1952 chez Verve par un autre de ses grands amis, le critique d’art-éditeur Tériade – qui regroupe ses principales photos captées entre 1932 et 1952.

Dans cette préface, Henri Cartier-Bresson cite un extrait des mémoires du cardinal de Retz, Paul de Gondi: «Il n’y a rien en ce monde qui n’ait un moment décisif». Mais la suite de cette citation colle encore mieux au génie particulier de Cartier-Bresson: «Et le chef-d’œuvre de la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment».

L’instant décisif survient quand tout bascule, dans les plus grandes choses comme dans les microscopiques. Mais ce moment est formé d’autres instants qui le sont tout autant, décisifs.

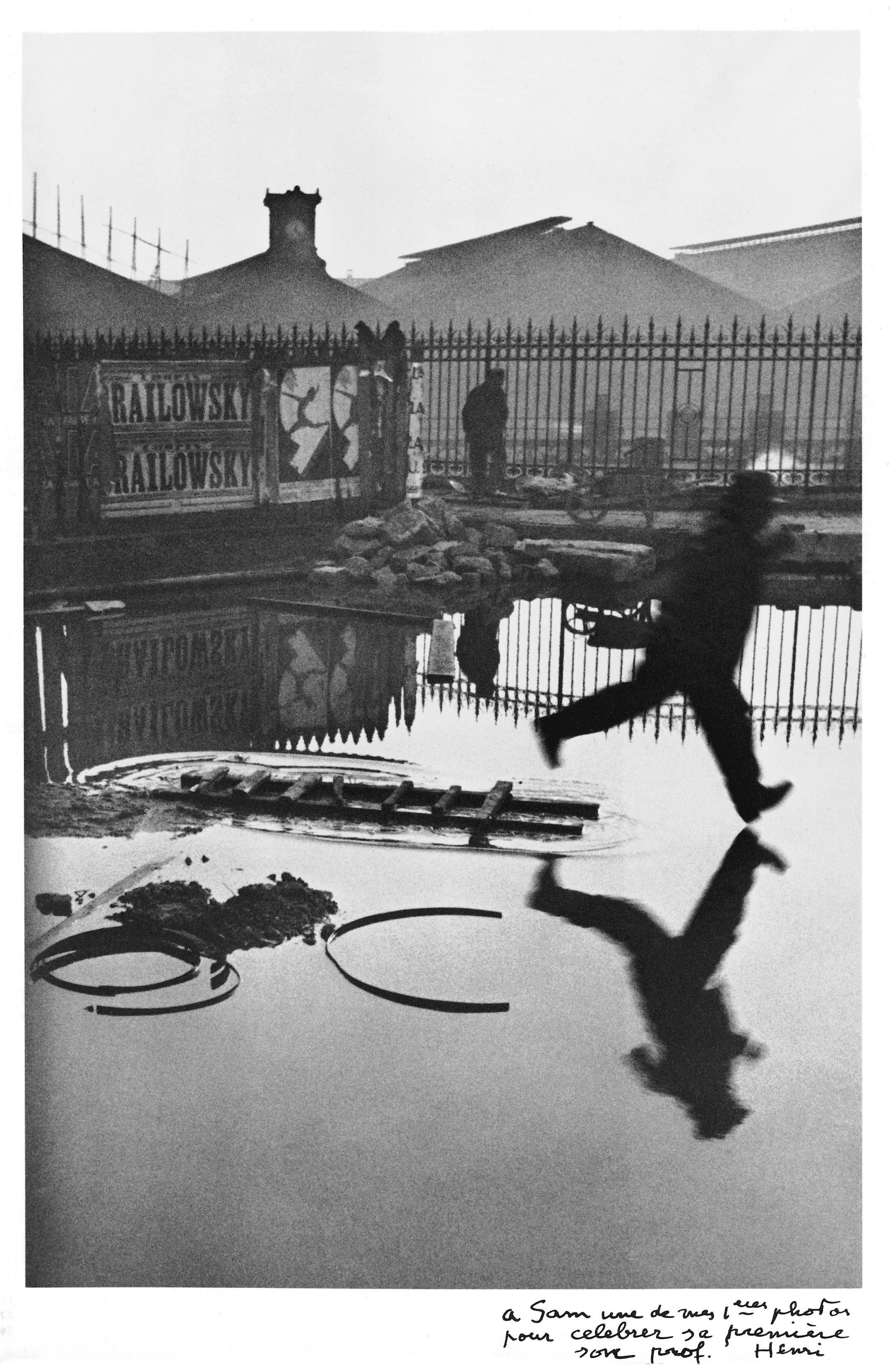

Derrière la gare Saint-Lazare, place de l’Europe, Paris, 1932 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Collection Szafran, Fondation Pierre Gianadda

Le Patapouf et l’acrobate

Prenez la silhouette de l’homme qui saute pour tenter d’éviter une flaque, photo prise en 1932 derrière la gare Saint-Lazare (voir ci-dessus). Le Leica de Cartier-Bresson a absorbé cette scène au moment où l’homme ne possède aucun point d’appui au sol, avec son ombre qui flotte pareillement. Malgré son embonpoint, le passant et son double semblent voler éternellement.

En arrière-plan, dans un mouvement opposé, une autre silhouette – nettement plus gracile, celle d’une acrobate du cirque Railowsky – semble apporter une forme de réponse ironique au Patapouf volant.

Quel est l’instant décisif? Celui où le passant est en train de sauter? Ne serait-ce pas plutôt celui où – en équilibre que l’on devine précaire sur une sorte d’échelle tombée à terre –, l’homme a pris la décision de sauter? Ou alors, sa réception sur un sol qui semble encore bien trempé avec toutes les conséquences déplorables quant à l’intégrité de son costume?

Tous ces instants que le photographe nous suggère sont fédérés en un seul par l’œil de Cartier-Bresson.

De la peinture à la peinture

Cette technique de la composition ne doit rien au hasard. Elle relève sans doute de la vocation première d’Henri Cartier-Bresson pour la peinture. C’est par elle qu’il a débuté sous l’impulsion de son oncle Louis, avant d’être formé par le portraitiste Jacques-Emile Blanche et le peintre cubiste André Lhôte qui lui donnera le goût de la construction géométrique.

Selon Artsper Magazine, c’est la célèbre écrivaine, mécène et collectionneuse d’art états-unienne Gertrude Stein qui l’aurait dissuadé, au moins en partie, de persévérer dans l’art pictural. En 1930, il part en Afrique et se consacre entièrement à son Leica devenu carnet de croquis. Jusqu’en 1975, lorsque Cartier-Bresson abandonne la photographie comme unique moyen d’expression artistique pour revenir à l’art pictural.

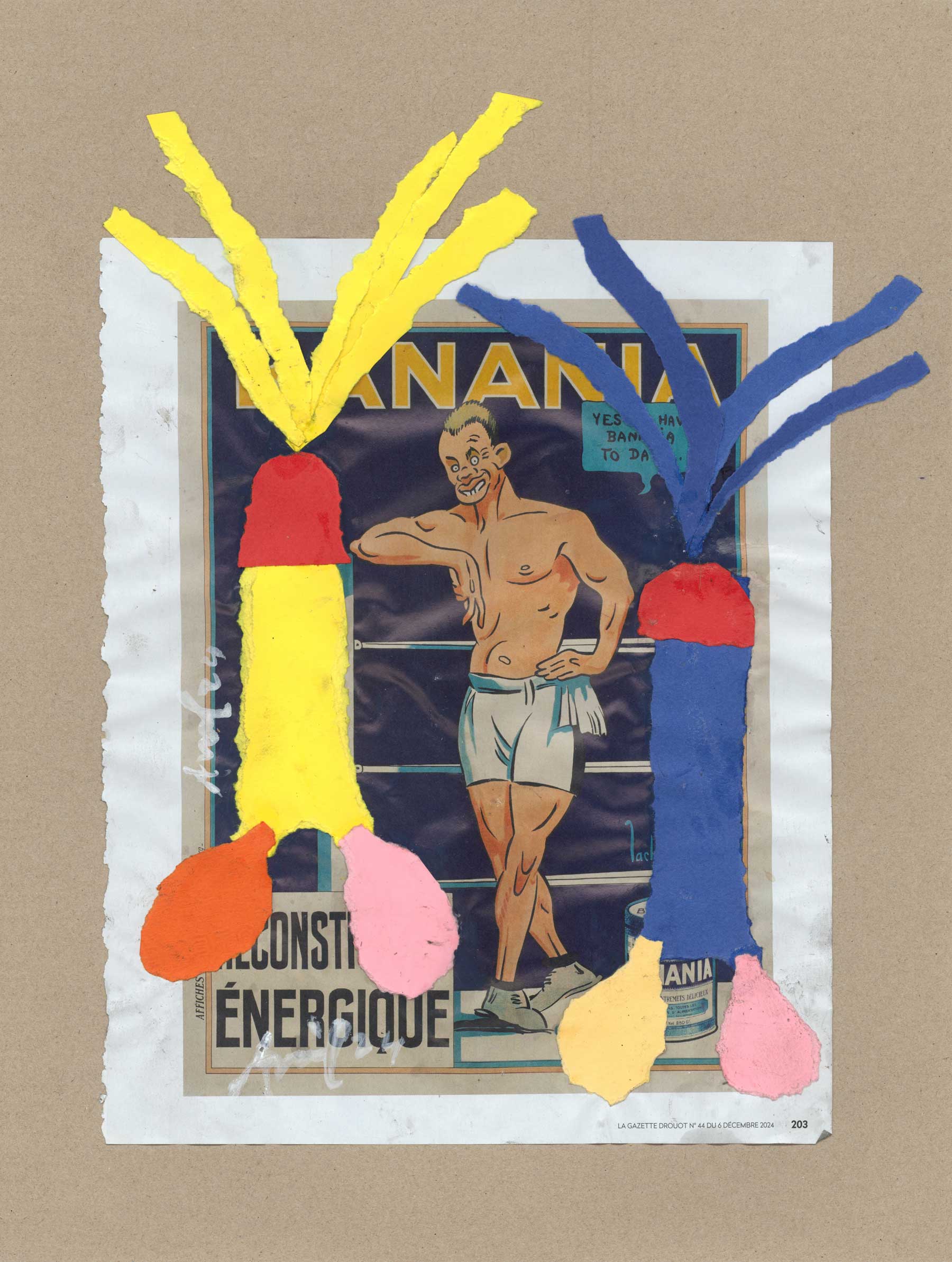

Il demande alors au peintre Sam Szafran, rencontré en 1972, de lui donner des leçons de dessin. D’où l’amitié très forte qui s’est nouée entre les deux hommes.

On salue ordinairement l’humilité de Cartier-Bresson pour avoir choisi comme mentor son cadet qui a 26 ans de moins que lui. Humilité? Disons plutôt orgueil dépassé. Maître de son regard, il cherchait à l’être de sa main et ce, jusqu’à son trépas en 2004.

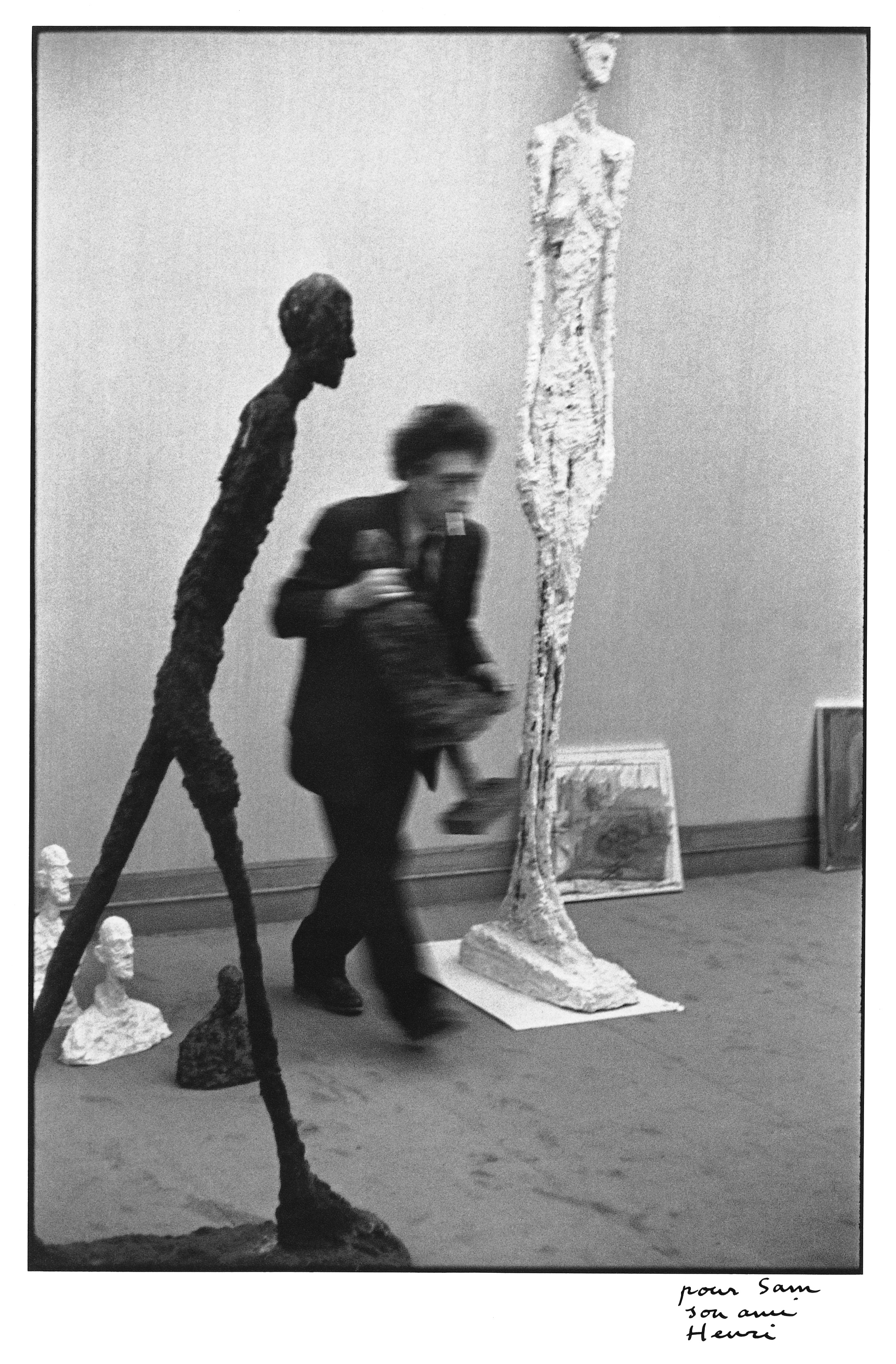

L’ombre amicale d’Alberto Giacometti

Cette amitié s’est déployée sous la grande ombre d’Alberto Giacometti, le maître de référence de Sam Szafran et l’inspirateur de Cartier-Bresson qui a réalisé les meilleurs portraits du peintre et sculpteur suisse.

La photo qui capte Giacometti en train de traverser la rue d’Alesia et de se protéger de la pluie en rentrant sa tête sous son pardessus est d’une telle vérité que Szafran serait, de son propre aveu, devenu délinquant pour s’en emparer si Cartier-Bresson n’avait eu l’heureuse idée de la lui offrir!

L’autre cliché célèbre (ci-dessous) illustre Alberto Giacometti en train de mettre en place son exposition à la Galerie Maeght en mai 1961; il marche, penché comme sa sculpture qui semble le dominer. Il marche encore, toujours en quête d’un horizon qui se dérobe. Comme l’humanité qui n’a jamais fini «de se mettre en place».

Alberto Giacometti installant son exposition, Galerie Maeght, Paris, mai 1961 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Collection Szafran, Fondation Pierre Gianadda

«Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre Gianadda. Collection Szafran», Fondation Pierre-Gianadda, Martigny (VS), jusqu’au 20 novembre 2022.

À lire aussi