A la rencontre de Rimbaud par divers sentiers de traverse

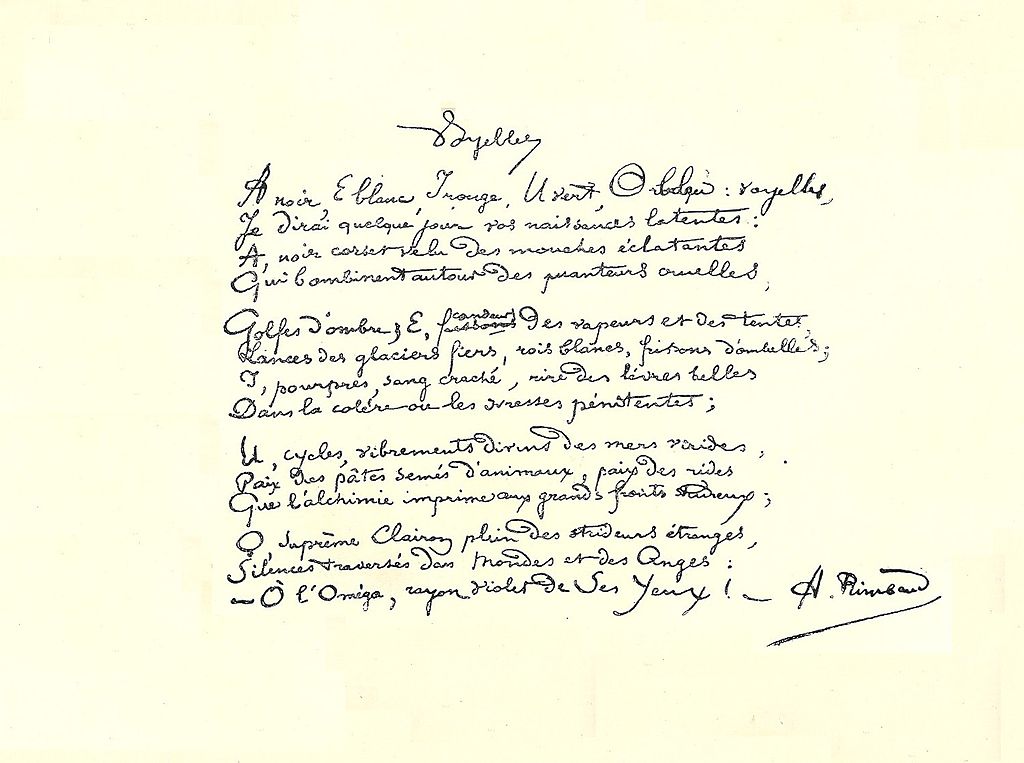

Arthur Rimbaud, manuscrit de « Voyelles ». – © Musée Rimbaud, Charleville-Mézières

La poésie, ou ce qu’on désigne par ce terme à la fois précis et vague, englobe aujourd’hui tout et son contraire — et particulièrement dans la culture à dominante française —, à savoir l’émotion esthétique primesautière la plus largement partagée (poésie de l’aube, poésie de l’enfance, poésie des couchers de soleil, etc.), parfois limitée à des clichés fleurant le kitsch, ou la manifestation la plus élaborée, épurée et raffinée, du langage humain à sa pointe sensible affleurant l’indicible, aboutissant à des excès de sophistication qu’illustrent certains «poéticiens» et autres «poéticiennes» actuels qui eussent amusé Rabelais autant que Molière, et qu’un certain Arthur Rimbaud, malotru plus que ceux-ci, eût simplement conchiés comme il le fit, de son vivant, des bimbelotiers parnassiens, entre autres confrères plus ou moins éminents auxquels échappaient tout juste Hugo et Baudelaire, ou Verlaine son amant…

Or Rimbaud lui-même, en son angélique et calamiteuse dualité, et par delà le cliché démago de l’ado révolté et les interprétations talmudiques de ses poèmes, illustre bel et bien cette réalité schizophrénique de ce qu’on dit la poésie, que ceux qui l’aiment savent tout ailleurs…

C’est cela: la poésie est ailleurs, et notamment celle-ci: «Lire Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins», écrit Sylvain Tesson au début d’un périple amorcé «sur le terrain», dans la foulée du jeune fugueur ralliant Bruxelles depuis Charleville. Signe du temps: le grand voyageur qu’est Tesson doit passer un test sanitaire avant de se mettre en route, remarquant que la «mise en batterie de l’humanité» est en passe de s’accomplir dans le monde sous le régime de la «congélation techno-sanitaire».

A sa première étape belge, il relève incidemment une enseigne qui signale la récupération locale de l’idole: «Rimbaud Tech, incubateur d’entreprises»… Puis c’est l’effigie du poète sur les murs de tel Hôtel de Paris ou de tel bistro. Le ton est donné: très attentif et non moins informé, chaleureux et souvent caustique pour couper court à toute jobardise.

Et quant à l’ailleurs, va-t-on donner dans le tourisme culturel? Absolument pas. Car ledit ailleurs sera, surtout, celui de la poésie, la présence de Rimbaud selon Tesson étant à chercher essentiellement dans ses poèmes. Or les citations de ceux-ci, brèves mais toujours parfaitement choisies (et reproduites en fine typographie bleue) seront comme les cailloux d’un Poucet fort avisé, les mains aux poches et la (dé)marche vive. En allons-nous!

La crâne et tragique marche au réel

Sylvain Tesson n’y va pas par les quatre chemins de la psychanalyse sourcilleuse, de la sociologie à pieds plats, de l’obsessionnelle politisation de tout et n’importe quoi, ni de l’explication explicative de la textualité du texte. C’est un lecteur de grande erre, qui sait le poids des mots et ne s’en paie pas à bon marché mais nous en régale quand il y a de quoi — et l’affreux Arthur est un geyser momentané qui crache des étoiles entre ses glaviots.

Je dis bien: l’affreux Arthur, génial et qui le sait, avec un ange et un serpent en lui qui se mordent et s’emmêlent les ailes et les couilles. Entre seize et vingt ans, l’adolescent à dégaine dangereusement angélique, qui s’en défend par d’immondes grossièretés de défense, est habité par un génie qui ne visite pas tout le monde, au dam de ceux qui prétendent que chaque môme est un Rimbe qui s’ignore — et ses mots le prouvent.

Pas besoin d’avoir un diplôme pour voir que Le Bateau ivre est, dixit Tesson, l’«un des plus mystérieux poèmes» qui soient, jeté sur le papier par un enfant à grosses pognes et zyeux bleu glacier dans la brume. Or l’Arthur n’a jamais vu pouic d’océan…

D’où vient le môme, le père absent, le frère aîné gommé de la photo de groupe, la «mother» à la fois «bouche d’ombre» et giron vers quoi retourner quand ça craint vraiment trop — Tesson l’aime bien quand même, la paysanne aux abois —, le Gavroche du temps de la Commune à Paname chez les zutiques, le fugueur de quinze ans et le fuyard de la vingtaine tardive aux ailes noircies qui voit son salut dans les choses et s’ennuie à crever en Arabie: tout cela, que chacune et chacun sait déjà plus ou moins, notre Sylvain marcheur le rappelle en insistant (exemple à l’appui «sur le terrain») sur l’importance de la marche, justement, éclairée par le génie et non moins contrariée par ce diabolique semeur de poux.

Quant au génie, on «fait avec»…

Qu’on menace Rimbaud du Panthéon ou qu’on en fasse, ce qui ne vaut guère mieux en somme, un «icône gay»; que Claudel le théophore le messianise à l’instar d’Isabelle la sœur cadette très catholique qui eut la charité dernière de l’assister dans son très dégoûtant martyre de Marseille: peu importe, n’est-ce pas? si la joie jaillie de la tragédie de vivre demeure et luit, comme disait l’autre, tel un brin d’espoir dans l’étable, une paille d’or dans le tout-venant, une fleur d’innocence sur le fumier dégôutant.

Citons alors: «Je suis le piéton de la grand’roue par les bois nains; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d’or du couchant». Ou surgis de l’enfance rêveuse dans son trou d’ennui: «J’espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries enfin». Ou se penchant sur Ophélie pour toujours endormie: «Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle /Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, /Quelque nid, d’où s’échappe un petit frisson d’aile:/ – un chant mystérieux tombe des astres d’or»…

Le génie poétique? Sylvain Tesson en propose, au passage, une esquisse de définition: «savoir avant de voir, connaître avant de goûter, entendre avant d’avoir écouté», etc. Compte tenu du fait, cela va sans dire, que le génie multiforme virevolte, comme son homonyme persan des Mille et une nuits, entre indéfini et défi à l’infini…

Et l’envers du génie, la part d’ombre, voire d’abjection? Sylvain Tesson préfère ne pas trop s’y attarder, sans édulcorer du tout la période plombée par les «hommeries» de la fameuse saison en enfer; et ce qu’il dit de la longue marche finale du Rimbaud revenu à la «case réel», marqué au coin du sens commun et de la compassion non sentimentale, restitue parfaitement la dimension tragique de cette destinée.

«Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées»…

Nés à un siècle de distance, Arthur Rimbaud et Frédéric Pajak, entre autres points communs à détailler un soir autour d’un bock virtuel, ont partagé le goût et l’art (une façon d’art de vivre) de ce qu’on appelle la bohème, mais là encore gare au cliché recyclé: ces deux-là seraient les premiers à moquer le «bourgeois bohème» en sa fade «coolitude»…

Le bon vieux cliché de la bohème parisienne artiste et littéraire, en revanche, comme Puccini l’a chantée, de la bamboche des artistes sous les toits à la mort de Mimi la beauté tubarde, convient parfaitement, pour le décor stylisé, à ce qu’auront vécu le jeune Arthur à l’aube de la Commune, ou Frédéric au temps des barricades de mai 68.

Poésie tocarde que La Bohème chantée par Aznavour ou Léo Ferré dans Quartier latin ou Salut beatnik ? Pas plus que l’imagerie liée aux «vilains bonshommes» auxquels s’agrégea Rimbaud. Mais la réalité que stylise, idéalise ou masque le cliché est la seule chose intéressante. Et si la vraie poésie échappe aux clichés en sublimant «le réel» par la musique et les images ou le «sens augmenté», le poète reste un de nos «frères humains» jusques et y compris dans sa pire dèche, qu’on peut se passer d’exalter.

Cent ans après Rimbaud, Pajak a (re)vécu la révolte dionysiaque de celui-ci en phase avec une génération, et c’est en somme cela qu’il raconte, avec autant de fortes intuitions que de savoir acquis d’expérience, en entremêlant, dans le roman-photo de sa propre histoire, les éléments biographiques reliant trois poètes dont chacun fut «bohème» à sa façon, à savoir Isidore Ducasse, statufié sous le nom de Lautréamont, Germain Nouveau, figure moins connue mais aux foucades et aux folies et repentirs significatifs, dont la quête existentielle et spirituelle tourmentée, parallèle à la marche inexorable de Rimbaud vers son propre «désert», est ressaisie avec autant d’émotion.

Frédéric Pajak, pas plus que Sylvain Tesson, n’est ce qu’on dirait un «spécialiste», au sens technique actuel. Tous deux, cependant, en amateurs (au sens de ceux qui aiment) plus qu’éclairés, ont le mérite de nous ramener à la Poésie dans ce qu’elle de plus pur, en illustrant le «miracle Rimbaud», équivalent en plus foudroyant du «miracle Verlaine», sans jamais découpler ce qui surgit par le Verbe de ce qui se vit par la chair.

Tous deux, avec ce qu’on pourrait dire le sens du «milieu juste» cher à Montaigne, évitent autant la sacralisation que l’acclimatation du poète, lequel s’efface en somme, transmetteur, devant la poésie elle-même: «La main d’un maître anime la clavecin des prés; on joue aux cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils d’harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le couchant»…

«Un été avec Rimbaud», Sylvain Tesson, Equateurs/France Inter, 217 pages.

«J’irai dans les sentiers», Frédéric Pajak, Editions Noir sur Blanc, 293 pages.

À lire aussi