Knausgaard, pour l’enfant qui viendra fait parler les mots de la vie

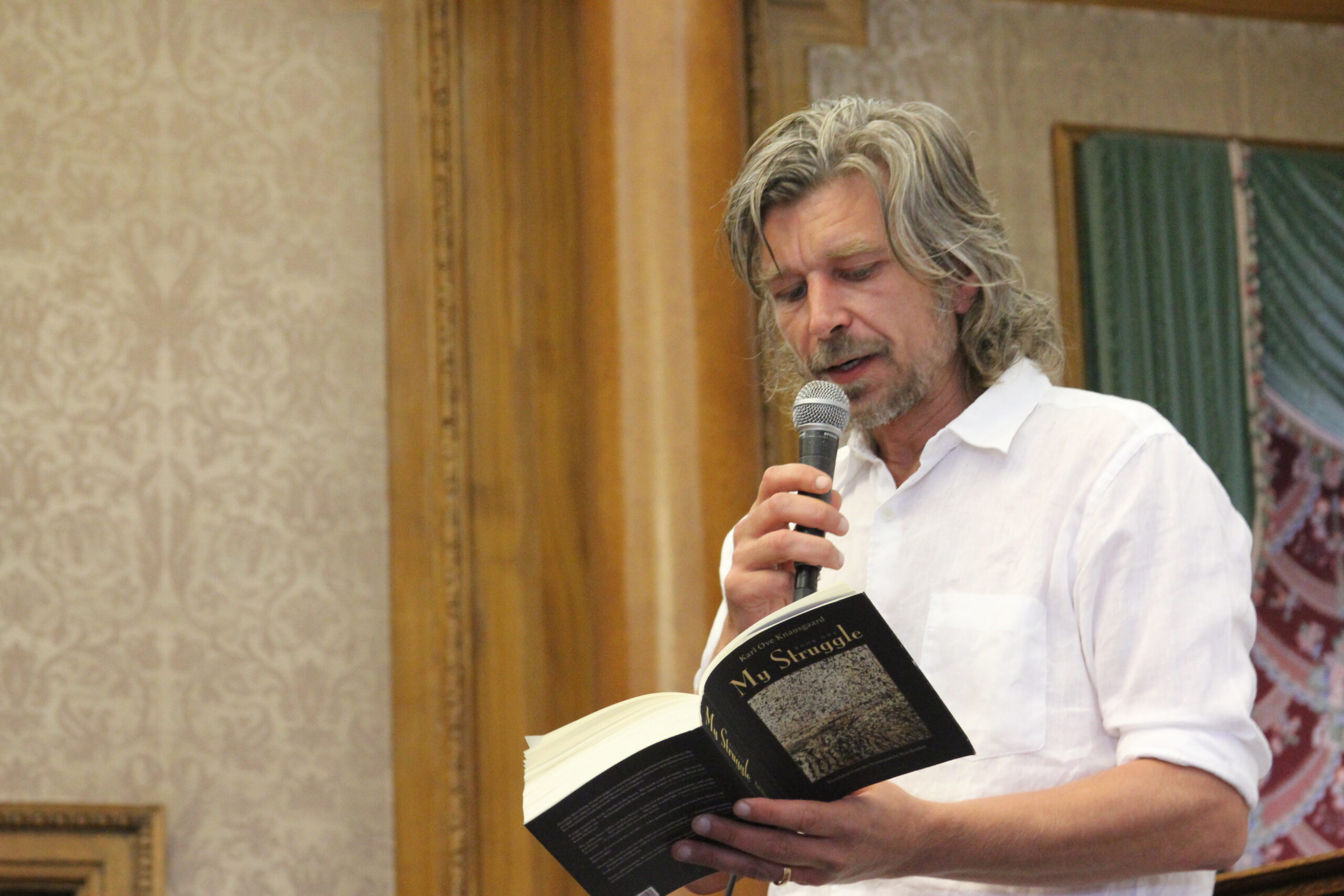

Karl Ove Knausgaard au Brooklyn Book Festival (2012). – © DR

Que dit un père à son enfant à venir dans six mois, dont on ne sait encore si ce sera un garçon ou une fille, histoire de l’accueillir dans notre drôle de monde? Karl Ove n’en est pas à son premier rendez-vous: il a déjà connu, auprès de Linda, sa compagne très présente dans son «roman autobiographique», le moment bouleversant d’une première naissance (Vanja, «lisse comme un phoque» quand il l’a eue entre les mains) suivie par une autre nana (Heidi), un an plus tard et deuxième souvenir d’une «joie intense», puis d’un petit mec (John) déboulé d’une «cascade d’eau et de sang» dans une pièce sans fenêtre évoquant un bunker…

Jamais, cependant, il n’avait anticipé ce moment par l’écriture ainsi qu’il le fait ici pour, dit-il, «montrer le monde» à l’enfant qui vient et rendre sa vie à lui «digne d’être vécue»; et nous verrons que cette formule apparemment solennelle est immédiatement concrétisée par une sorte d’observation phénoménologique de la réalité dont les têtes de chapitres, limités à des mots, donnent l’idée de la diversité et de l’ancrage dans l’expérience la plus commune.

Sous le titre plus explicite de Lettre à ma fille qui n’a pas encore vu le jour, l’écrivain explique son projet un 28 août, après quoi vient septembre et son premier chapitre, intitulé Les pommes, dont on apprend immédiatement que l’enfant Karl Ove les a toujours mangées intégralement, trognon compris, et qu’il tique un peu quand ses propres mômes ne font pas comme lui…

Puis défilent Les guêpes, Les sacs plastique, Le soleil, Les dents, Les marsouins, L’essence, Les grenouilles, Les églises, L’urine, notamment. En octobre viendront La fièvre, La guerre, les lèvres vaginales, La solitude, Van Gogh, La migration des oiseaux, Les bateaux-citernes, entre autres. Et en novembre Les boîtes de conserve, La douleur, Le vomi, Le pardon, les ambulances, Le silence, Les yeux, etc.

Trois fois vingt «rubriques», sans plus d’ordre logique que le défilé des objets, des gens, des idées, des images, des actes ou des pensées au cours d’une journée. Trois fois vingt miroirs promenés le long de la vie et dans lesquels les images de la vie du lecteur se multiplient à l’avenant, avec les mots et dans les mots, sous les mots et derrière les mots que l’écrivain fait parler et vivre, comme chacune et chacun le vivra à son tour…

L’écrivain en «Judas familial»…

Le regard porté par Karl Ove Knausgaard sur le monde qui l’entoure est unique, et c’est l’une des premières choses qu’il dit à sa fille «qui n’a pas encore vu le jour»: que le regard qu’elle portera sur le monde sera aussi unique que celui de Vanja, de Heidi et de John, enfant de Linda et de Karl Ove constituant une famille dont il lui précise la nature unique des relations: «Bons ou mauvais, chaleureux ou froid, sympathiques ou non, peu importe, ces liens sont essentiels, car c’est à travers ce prisme que tu verras le monde, ils façonneront ton regard sur presque tout ce qui t’entoure, directement ou indirectement, par opposition ou adhésion.»

On sait qu’une partie de sa famille, après la publication de ses premiers livres, a fait un véritable procès public à Knausgaard pour sa façon, d’abord de parler de la déchéance de son père sans recourir aux masques de la fiction, puis d’exposer, de la même façon, son entourage le plus proche et sans la moindre complaisance narcissique envers lui-même, juste pour dire la vérité vraie, une vérité qui lui coûtait d’ailleurs et qu’il s’est reproché de pousser si loin, obéissant du moins à ce qu’il estimait son devoir d’écrivain.

Quelques milliers de pages après celle de La mort d’un père (2012) alors même que les volumes ultérieurs ont marqué une évolution dans l’économie de son écriture, ayant mis un terme au cycle de Mon combat, Knausgaard poursuit sa recherche de façon bel et bien proustienne, en appliquant au temps ce que les géologues appellent des «carottes».

Partant des mots, figurant des objets concrets ou des notions abstraites (Les bottes en caoutchouc, La douleur, Les yeux, etc.), il opère autant de forages dans l’espace-temps au fil d’un récit tout familier et simple d’apparence, comme d’un livre d’enfant.

Une capacité d’évocation sans limites

L’immense retentissement de ce qu’un critique français méprisant a ramené à un «déballage» tel qu’il en ruisselle sur la blogosphère, en Suède autant qu’en Allemagne et dans les pays anglo-saxons (une Zadie Smith, dont on sait l’exigence littéraire radicale, a dit son attente passionnée de chaque nouveau volume de My struggle), tient, me semble-t-il, beaucoup moins qu’à une mode passagère: à la façon absolument sincère et absolument sérieuse, mêlant la curiosité première et l’intransigeance de l’enfant, avec laquelle Karl Ove, grand timide comme on le sait, a «cassé le morceau» de la vraie «intimité» et de notre rapport avec le monde du corps et des sentiments.

Non du tout pour surenchérir sur les secrets de famille, avec les prétendues «révélations» excitant l’esprit délateur et moralisant des temps qui courent, mais pour dire ce que chacune et chacun ressent en son for intime au fil des jours.

Marcel Proust l’a dit à sa façon «artiste» et géniale, après Balzac, dont Knausgaard relance l’observation avec son œil de mouche à vision panoptique. A preuve d’ailleurs: ses chapitres sur Les mouches et leur vision particulière, ou Les vipères dont il semble avoir partagé lui-même la surdité absolue et la mauvaise vue quand elles se faufilent entre les herbes avant de se faire écraser par des pierre jetées par un furieux bipède à grosses bottes (souvenir de Karle Ove, quarante ans après ce qu’il a observé, et qui lui fait encore mal), sont aussi troublants que les observations vertigineuses d’une Annie Dillard regardant la nature.

D’un regard unique, qui est le fait de chacune et chacun, à une formulation littéraire élargie qui parle à chacun et chacune, il y a un chemin que chaque écrivain trace à sa façon, et celle de Kal Ove Knausgaard me semble caractérisée par une qualité qui est celle d’un poète: à savoir le don d’évocation et la grâce «picturale».

Anton Pavlovitch Tchekhov affirmait qu’il pouvait raconter une histoire à partir de n’importe quoi, tenez par exemple: un cendrier. De la même façon, Knausgaard, mais avec d’autres moyens, tire de trois mois d’automne la substance ressaisie et rafraîchie d’années vécues qui sont les siennes autant que les nôtres, saisons qui nous reviennent et par les allées desquelles, demain, une petite fille ira dans la belle lumière du printemps.

«En automne», Karl Ove Knausgaard, traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon, illustrations de Vanessa Baird, Editions Denoël, 268 pages.

À lire aussi