Béatrice Métraux: le mariage de l’écologie et du capitalisme

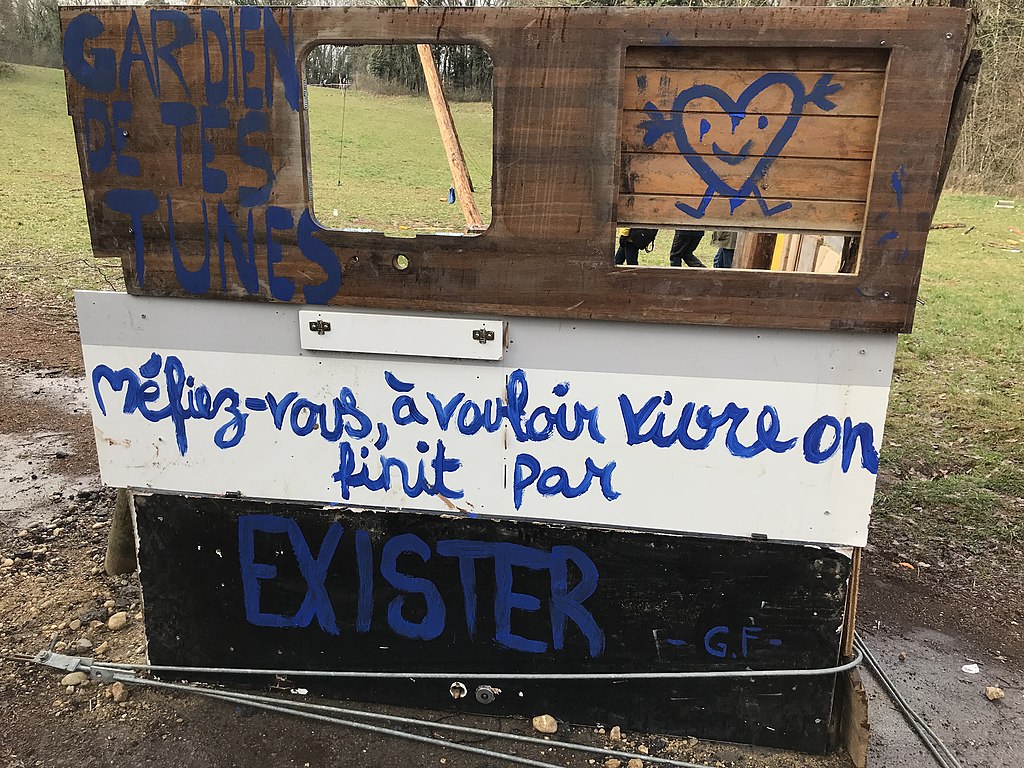

La ZAD de la colline du Mormont avant son évacuation, en février 2021. – © DR

J’y ai vu d’abord une œuvre d’art, un Rauschenberg à la dimension d’une colline. De la «maison des Orchidées» (qui elle aussi a été sauvagement détruite par Holcim) au dernier des ustensiles quotidiens, en passant par les cabanes dans les arbres, rien qui n’ait été l’objet d’un traitement hors-norme, artisanal, pictural, graphique (l’écriture et la figure réconciliées). On pense au bricolage tel que Lévi-Strauss l’a redéfini et auquel il a donné ses lettres de noblesse, à savoir la transgression inventive des modes consacrés de construction et d’usage. Avec les moyens du bord, c’est-à-dire tout ce qu’ils ont pu récupérer in situ, les zadistes peuvent s’enorgueillir d’avoir réactivé une faculté anthropologique qu’on croyait éteinte. Le détournement se redoublait d’avoir fait feu non pas de tout bois, loin de là, mais de ces déchets plastiques ou industriels dont nous n’arrivons plus à nous débarrasser, recyclés en l’occurrence en mobiliers, cabanons et dispositifs improbables. Dépaysante aussi bien la désorthogonalisation généralisée, la désincarcération architecturale, l’affranchissement symbolique de cet angle droit cadastral, paradigme de la propriété privée et du calcul financier. Parler d’«art» en l’occurrence, ce n’est pas emphatique, c’est trop peu dire au contraire, sauf à se reporter à la Renaissance, c’est-à-dire à une époque où les artistes élaboraient dans un registre d’utopie le cadre imaginaire d’une société nouvelle.

C’est dès lors à Fluxus qu’on pouvait penser, le mouvement international qui, dans les années 60, ambitionnait de réconcilier l’art et la vie – encore que, comme dit le poète, «on ne sort pas des arbres par des moyens d’arbre»: Fluxus s’est exténué à s’affranchir du musée où il était né. Le zadisme, en sens inverse, fait de nécessité vertu artistique, il fait de la table rase à laquelle il est originellement réduit l’obligation de réinventer un environnement. On y «régresse» à l’indissociation des fonctions utilitaires et symboliques caractéristique des sociétés dites «primitives», qui confère à chaque geste une portée rituelle et à chaque artefact une valeur artistique – des guillemets qui doivent laisser entendre en vérité que le primitivisme, au sens péjoratif usuel, est devant nous, si ce n’est en nous, les Blancs; et que la régression peut être contestataire, activer des virtualités en souffrance, dans le sens de l’utopie graffée en Mai 68: «L’art ne sera vivant que quand le dernier artiste sera mort».

Les Verts, sauveteurs du capitalisme

Toujours est-il que le 30 mars 2021, comme beaucoup d’autres – non: comme pas assez d’autres! – j’ai réagi par la colère: anéantir aussi brutalement un champ d’expériences d’une telle portée politique, sociale, économique, artistique, etc., ne pouvait être que le fait d’un casseur. Pourtant, sans connaître personnellement Béatrice Métraux, je ne sache pas qu’elle soit d’un caractère forcené, elle apparaît plutôt comme une magistrate respectable, probablement de bonne volonté et de bonne foi. A la réflexion, je pense que sa décision s’explique par son appartenance politique – elle représente le parti écologiste au gouvernement. Dans la conjoncture actuelle, les Verts jouent un rôle majeur en tant que sauveteurs du capitalisme. On en est au point où les seigneurs du monde, qui se croyaient à l’abri dans leur île, leur yacht ou leur nouvelle résidence au Groenland, commencent à être eux-mêmes incommodés par la canicularisation de la planète dont ils sont les premiers responsables. Ils ont intérêt à freiner leur propre expansion, à faire façon des déchets asphyxiants, à imaginer des modes de production alternatifs. Ils ne vont pas jusqu’à s’en charger eux-mêmes, bien sûr, d’autant que les Verts offrent de faire le ménage et de moraliser la population.

Encore l’écologie doit-elle rester «politique» – les Verts tiennent eux-mêmes à cette épithète – c’est-à-dire politiquement correcte, et se garder de toute dérive anticapitaliste. Le fait que, sous la bannière de Greta Thunberg, les écologistes les plus engagés s’adressent aux gouvernements (!) et les somment de trouver des solutions signifie qu’ils leur font crédit et qu’ils pensent les convertir à un capitalisme vertueux, propre, à visage humain. A l’opposé, une ZAD présente les caractéristiques d’une micro-société communiste, à l’état embryonnaire ou expérimental, certes, mais potentiellement virale, avec de surcroît l’attrait des commencements. Les ZAD s’inscrivent dans le réseau émergeant des résistances locales, des communautés de petite taille, des auto-organisations incontrôlables. Alors qu’on croyait le communisme définitivement discrédité par ce qu’on donnait avec insistance pour son incarnation historique – le goulag, autrement dit –, voilà que son spectre ressurgit tout ailleurs, dans les friches.

De l’importance politique des zadistes

Donner une telle importance politique à quelques centaines de zadistes présentés généralement comme des olibrius grimpant dans les arbres vous fera peut-être sourire – vous, mais pas Béatrice Métraux! Pourquoi aurait-elle accédé avec un tel empressement à la demande de Holcim, pourquoi aurait-elle recouru aux grands moyens, mobilisé six cents policiers, affecté des crédits considérables, puis effacé les traces, décontaminé le terrain? Au nom de la loi? Ce serait alors une légalité à géométrie variable.

Prenons par comparaison le traitement d’une délinquance autrement plus flagrante, celle du trafic des stupéfiants. On le donne pour illégal, une illégalité dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est complaisamment tolérée, qu’elle suscite même une certaine admiration. Le marché mondialisé de la drogue, qui va des cartels sud-américains aux petits revendeurs en passant par les jets privés, est affranchi de toute taxe commerciale et douanière, de toute charge sociale, de tout impôt, de par son illégalité présomptive: c’est, en vérité, la réalisation d’un fantasme capitaliste. Les médias, qui mettent périodiquement à la une des descentes policières et des saisies spectaculaires, ne font que camoufler la réalité, qui va évidemment en sens inverse: bien loin de réprimer le trafic des stupéfiants, c’est l’ensemble des activités économiques qu’on est en train d’aligner sur lui comme sur un modèle néo-libéral de libre-échange absolu.

Slavoj Žižek note quelque part que, sous Staline, les apparatchiks s’en prenaient prioritairement à ceux qui restaient sincèrement fidèles à l’esprit de Marx et de Lénine, et qui mettaient en cause le stalinisme plus radicalement encore que les dissidents proprement dits. Suivant la même logique, on comprend que des écologistes «politiques» comme Béatrice Métraux aient du mal à tolérer des zadistes qui, après tout, raniment la flamme d’Etienne Dumont et d’André Gorz. La ministre en charge de la police cantonale a donc vu d’où venait le vrai danger, elle paraît avoir mesuré, avec beaucoup plus de perspicacité que la gauche en général, l’importance politique, l’aura artistique (pris dans son sens renaissant), et le pouvoir de contagion du zadisme. En ordonnant la destruction, Béatrice Métraux a opté pour la solution finale du problème. Ce qui nous fait passer de l’hypothèse du vandalisme à celle de l’intelligence politique – une hypothèse à nouveau en décalage: l’image d’un ministre machiavélique ou d’un monstre de cynisme ne coïncide pas avec celle, assez terne, de la conseillère d’Etat.

On peut d’ailleurs généraliser la question: comment expliquer le génie du capitalisme, sa puissance d’extension et de renouvellement, sa capacité «sidaïque» d’enrôler les forces qui s’exercent contre lui, et surtout sa réactivité à toute menace, son infaillibilité allergique, bref, son intelligence systémique, qui ne doit pourtant rien ou pas grand chose à ses agents? Peut-être trouverons-nous la réponse dans l’analyse que Lévi-Strauss donne des mythes: ceux-ci régulent de proche en proche et systématiquement l’ensemble des activités humaines, tout en échappant à la conscience des sujets individuels. On pourrait dès lors assimiler le capitalisme à un mythe résiduel et mondialisé, qui se pense lui-même et se fonde sur la méconnaissance de ceux qui en sont les opérateurs.

Béatrice Métraux du côté de Créon

Comment ceux-ci peuvent-ils agir à bon escient mais à leur insu? Que se passe-t-il dans leur tête? Doit-on les assimiler à ces agents secrets hyperefficaces, mais qu’on n’a pas informés des objectifs ultimes de leur mission? Somme toute, avec Béatrice Métraux, nous n’aurons fait que nous perdre dans la complexité du problème. Elle n’est assurément ni une casseuse, ni une complice des trafiquants de drogue, et pas davantage un génie de la stratégie, et pourtant elle frappe juste. Doit-on mettre sa décision au compte du vandalisme, de l’intelligence politique ou de l’inconscience? Aucune de ces explications n’est déterminante; elles couvrent pourtant le champ des hypothèses.

En cas de panne théorique, il y a toujours un mythe grec approprié, et c’est évidemment à Antigone qu’on pense en l’occurrence – ou plus précisément à Créon, puisque Béatrice Métraux s’est mise de son côté. Mais justement, et par définition, le mythe signale un échec de la rationalité, il théâtralise l’insolubilité, il ouvre un au-delà de la légalité qui ne peut se résoudre que par le passage à l’acte tel qu’on l’entend en psychanalyse ou par le passage à l’action telle qu’on l’entend en politique. S’agissant du collectif des Orchidées, il y aura eu violence de part et d’autre, des libertaires contre la loi, et de la magistrate contre les libertés. Il faut se faire à l’idée que, déjà, une prise de parti, si argumentée soit-elle, est violente, elle franchit le seuil de la délibération, elle se conclut par un «oui» ou par un «non» expéditif et définitif. Autrement dit, on passe nécessairement de la théorie au coup de force. D’où, pour en finir avec les arguties, ma question conclusive : «Êtes-vous pour ou contre la ZAD?»

À lire aussi