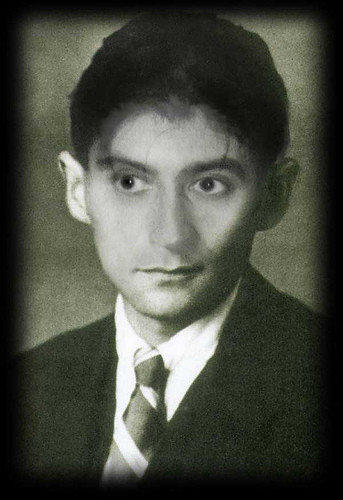

Une nouvelle traduction pour redécouvrir Kafka

Franz Kafka. – © DR

Voici enfin, réalisée par Dominique Tassel, la première traduction en français, intégrale et non expurgée, des douze cahiers remplis par Franz Kafka de 1910 à 1922, que cette édition reproduit à l’identique, sans coupes et sans censure, en rétablissant l’ordre chronologique original. Et cela fait événement, car contrairement aux précédentes traductions qui se voulaient littéraires, dans celle-ci on sent qu’on est face à une langue qui résiste. C’est envoûtant. Dans ces 800 pages, le lecteur passe du littéraire à l’authentique, un authentique paradoxal qui, usant d’une perpétuelle ironie, doute constamment de soi et ceci jusqu’au vertige.

Ecrire versus ne pas écrire

Franz Kafka (1883-1924) déclare qu’il hait tout ce qui n’a pas de rapport avec la littérature, que toute sociabilité, visite, conversation l’ennuient, et qu’il ne trouve de satisfaction que dans la littérature ou dans les rapports sexuels. Il parle de la lourdeur qui tombe sur sa pensée dès qu’il cesse d’écrire, et juge que l’écriture est incertaine, qu’elle n’habite pas en elle-même, qu’elle est tout autant amusement que désespoir, qu’elle est singulière, mystérieuse, dangereuse, libératrice et consolante. Il note qu’il lui a tout sacrifié: «plaisir du sexe, du boire, du manger, de la réflexion philosophique, de la musique en tout premier lieu. J’ai maigri dans toutes ces directions. C’était nécessaire parce que mes forces dans leur ensemble étaient si réduites qu’il fallait bien les rassembler pour qu’elles puissent peu ou prou servir le but d’écrire. Ce but, je ne l’ai naturellement pas trouvé de moi-même et consciemment, il s’est trouvé lui-même…»

Son bonheur, ses aptitudes, toutes possibilités de servir à quelque chose, se situent donc uniquement dans le champ de la littérature. C’est là qu’il a parfois atteint les limites de lui-même et même les limites de l’humain en général, constate-t-il.

Ces cahiers sont de part en part hantés ainsi par l’impossibilité d’écrire tout autant que de l’impossibilité ne pas écrire et ils sont toujours surprenants, d’une lucidité de scalpel et d’une inquiétude perpétuelle. Ils recèlent de fréquentes notations, des ébauches de fictions, des réflexions, et ont souvent trait au combat contre la fatigue, à l’endormissement, à l’attente du sommeil, au rêve et à ce qu’il est possible d’en retenir.

Pas d’impasse sur le sexe

Les traductions antérieures avaient supprimé toutes les allusions sexuelles. Dès la première page, la phrase «Je passai près du bordel comme si c’était la maison d’une bien-aimée» était absente de l’édition de Marthe Robert en 1954. Alors que ces allusions sont si passionnantes et tellement intrigantes, comme celle du 11 avril 1922: «Pour lui ne vaut que la femme sale, âgée, absolument inconnue, aux cuisses fripées, qui lui soutire à l’instant le sperme, empoche l’argent et passe en vitesse dans la chambre suivante où l’attend déjà un nouveau client». Ou encore celle-ci: «Je passe exprès par les rues où il y a des prostituées. Passer devant elles m’excite, cette possibilité lointaine mais néanmoins présente de monter avec l’une d’elles. Je ne veux que les grosses un peu âgées, avec des vêtements démodés.»

Le contenu hors réflexions sur l’écriture

«A cet égard voici une image de mon existence: une perche sans utilité, couverte de neige et de gel, légèrement enfoncée de biais dans le sol dans un champ retourné de fond en comble au bord d’une grande plaine durant une obscure nuit d’hiver.» C’est ainsi qu’il se peint.

Outre donc ces innombrables remarques sur l’écritures, ces cahiers contiennent la description d’une soixante de rêves, de nombreuses pages sur le théâtre yiddish, des récits de voyages et de rencontres, de multiples énoncés lapidaires, de toutes aussi fréquentes notations d’un hypocondriaque chronique, descriptions de migraines, d’insomnies, de constipations et de furoncles, ainsi que des esquisses et des fragments narratifs plus longs, dont le premier chapitre de l’Amérique et l’entièreté du Verdict. «Cette histoire je l’ai écrite d’un trait du 22 au 23 de 10h du soir à 6h du matin. J’ai eu le plus grande peine à sortir de dessous la table mes jambes ankylosées à force d’être assis. L’effort terrible et la joie de voir comment l’histoire se déroulait devant moi comme je fendais les eaux.»

Les rapports qu’il entretient avec son père sont un leitmotiv, tout comme son amitié avec Max Brod et l’attention constante qu’il porte aux personnages secondaires dans tout récit qu’il lit ou entend, ce sentiment qu’il a d’être comme eux. Son aversion pour les antithèses apparaît aussi.

Il assiste à des conférences de l’architecte Adolf Loos et de l’écrivain Karl Kraus, lit les Lettres de Flaubert, disserte sur Dickens, («Epanchement puissant mais des passages d’une horrible faiblesse. (…) Sécheresse de cœur derrière une manière débordant de sentimentalité.») recopie du Kierkegaard, confie son admiration pour Robert Walser ou pour Knut Hamsun.

Foultitude de traits étincelants

Ces résidus d’une vie abondent de traits ironiques, étincelants et profonds tel: «Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde», ou encore, tellement beau et puissant: «La peur de faire des folies. Voir une folie dans tout affect qui vous fait aller droit oublier tout le reste. Alors qu’est-ce que c’est qu’éviter les folies? Eviter les folies consiste à rester sur le seuil, comme un mendiant à côté de l’entrée, y pourrir et s’écrouler.»

«Journal. Edition intégrale, douze cahiers, (1909-1923)», Franz Kafka, édition et traduction de l’allemand par Dominique Tassel, Editions Folio, 788 pages.

À lire aussi