Poètes dans le bruit du temps

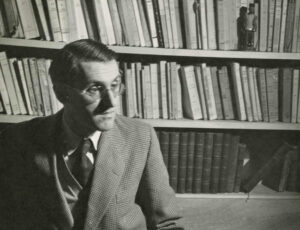

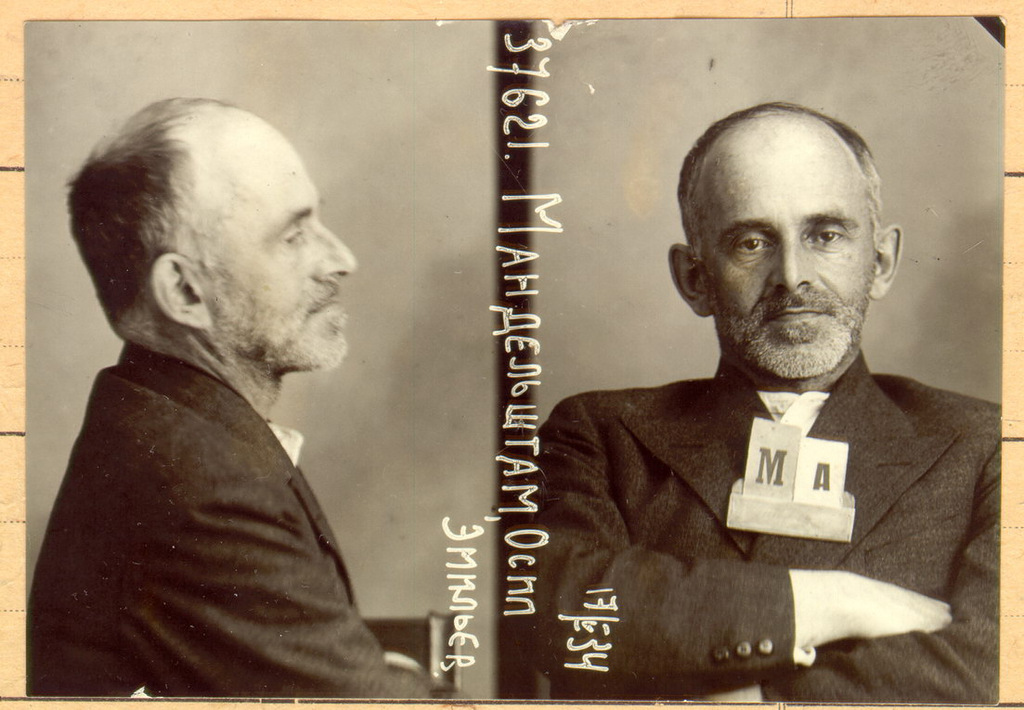

Ossip Mandelstam, photographie prise après son arrestation en 1934. Archives Guépéou devenue NKVD.

Linda Lê raconte l’entrevue qui eut réellement lieu, à l’automne 1923 à Moscou, entre le poète russe Ossip Mandelstam (Le Bruit du temps, Les Cahiers de Voronej…) et celui qu’on appelait alors Nguyen le Patriote, le futur Hô Chi Minh. Ismaïl Kadaré, lui, fait aussi intervenir Mandelstam mais en tiers. La rencontre «au sommet» est téléphonique, entre Boris Pasternak, l’auteur du Docteur Jivago, et Staline, en juin 1934. Outre la présence d’Ossip Mandelstam, spectre maudit de la poésie russe, ces deux récits présentent, sous toutes ses variantes, l’équation impossible de la coexistence et de la communication entre poètes et tyrans.

Kadaré et Linda Lê pratiquent tous deux le ressassement, comme un labour de la mémoire, pour tenter de mettre au jour toutes les couches factuelles, tous les points de vue aussi, tous les sédiments possibles du détail, qui finissent par composer ce qui nous parvient sous la forme d’un événement.

Leurs écritures, mélange de voix étouffées et de langue bureaucratique, rappellent la prouesse d’Imre Kertész dans Etre sans destin: le langage du totalitarisme dont l’écrivain adopte la grammaire et la syntaxe pour le retourner sur lui-même. C’est aussi une attitude face au monde totalitaire: l’auteur comme ses personnages doutent de tout, des arrestations, des morts, des intentions et même de l’existence des protagonistes surtout si cela ne tient pas debout. Ouvrons une porte «là où le char le plus redoutable n’aurait pas pénétré: le roman».

Un mausolée pour Mandelstam

En 1923, Ossip Mandelstam a 32 ans et est déjà un paria. Considéré comme un «contre-révolutionnaire», tenant de l’acméisme, il est accusé de «ne pas faire corps avec la révolution», de s’en tenir trop à distance. Il met son talent au service de ses besoins, aux prises avec la misère au jour le jour auprès de sa femme Nadeja, et c’est sans doute pour gagner quelques roubles qu’il propose à une revue un entretien avec «le seul Annamite de Moscou», Nguyen le Patriote, d’un an son aîné, paria lui aussi. Emprisonné, suivi, surveillé par les Français puis les Britanniques, le futur Hô Chi Minh vient chercher le soutien du Komintern pour se lancer dans le combat contre les colonisateurs.

«En réalité, le poète et le patriote étaient à contre-poil du monde, luttant pour vivre selon leur idéal, mais leur idéal était mort» écrit Linda Lê. Savent-ils, l’un et l’autre, que leur idéal est mort? Tout l’enjeu de cette succession de tableaux représentant les deux hommes, tantôt jumeaux d’un autre monde, tantôt ennemis jurés, est de tenter de savoir comment ils se voyaient. Tous deux sont des combattants pour la liberté. Nous savons d’après l’article publié par Mandelstam que celui-ci tenait Nguyen pour sympathique, intelligent, qu’il respectait son engagement, qu’il avait de l’estime pour «ce colonisé» qu’il voit pourtant comme un «homme du Komintern». Nguyen, qui écrivit aussi des vers en prison, savait-il que son interlocuteur était un poète déjà tenu pour légendaire? L’auteure joue avec le présent et le futur rétrospectif pour dessiner le vertige de ce face-à-face entre victime et futur inspirateur de la terreur. Ce moment immobile où rien ne paraît et où les choses sont pourtant décidées, ce moment qui ne change rien. Le mausolée pour l’un, la fosse commune pour l’autre, sont déjà prêts.

Mandelstam meurt en 1938 à Vladivostok où il avait été exilé, d’un arrêt cardiaque disent les archives, dans des conditions floues qui ressemblent à tant d’autres au temps des grandes purges. Hô Chi Minh lève une armée qui en son nom libère le Vietnam des Français, défait les Américains, il devient le visage des persécutions dans le Vietnam «libéré», contre les écrivains, les intellectuels, les «parasites», sur le modèle stalinien. Cette rencontre est donc «un événement du XXème siècle, même si tout s’était déroulé dans la discrétion». Une anomalie temporaire, une ironie aussi: le destin des deux hommes se croise, Nguyen le Patriote connaitra une ascension continue vers le pouvoir, Mandelstam une chute interminable. «Tous deux sont les phares d’un siècle à l’échine brisée».

Enigmes comiques du socialisme

Trois hommes, cette fois. Staline, l’homme du Kremlin; Pasternak, l’homme de la datcha; Mandelstam, l’homme de la baraque de relégation. Ce qui les lie, c’est un coup de téléphone passé le samedi 23 juin 1934, après l’arrestation de Mandelstam, à Pasternak par Staline. Trois minutes au cours desquelles Staline demande à Pasternak ce qu’il «pense» de Mandelstam. Voilà le décor de Disputes au sommet, le récit-enquête d’Ismaïl Kadaré. Voilà aussi toutes les certitudes sur lesquelles se fonder. Ces certitudes sont entourées de mystères, de charades, d’absurde, que Kadaré consigne méticuleusement, singeant lui aussi la lancinante mélodie de la bureaucratie. Au total, il propose et accumule treize versions de cet épisode recueillies dans la mémoire de témoins directs ou indirects.

L’acharnement de Kadaré tourne vite au comique: «ça suffit!». Le comique absurde de la vie sous la tyrannie, où les mots changent de sens d’une minute à l’autre, où toute question est synonyme de «que pensez-vous de vous-même?», où même les pavés ont des oreilles. On raconte d’ailleurs qu’entendant le secrétaire de Staline lui annoncer que le maître du Kremlin allait lui parler, Pasternak avait cru à une mauvaise blague. «Boria a eu la frousse de sa vie» rapportent ses amis. Une telle frousse qu’à la question de Staline, il répond qu’il ne connaît pas Mandelstam. Ou qu’il n’est pas son ami, qu’ils ne sont pas proches, bref, il le «lâche», alors que les deux se connaissent très bien et se fréquentent. Staline semble désapprouver: il aurait traité son interlocuteur de «mauvais camarade». De quoi donner d’autres sueurs froides à Pasternak. Tentant de changer de sujet, il demande à Staline s’il pourrait s’entretenir avec lui «de la vie et de la mort». C’est non. Pasternak essaie de rappeler le numéro quelques minutes plus tard. On lui répond que la ligne n’existe plus. Autre pirouette typique, autre «normalité» du socialisme.

En fait, ce que veut Staline, en juin 1934, c’est faire disparaître les mots. Les mots d’un poème, «Le montagnard du Kremlin1», dit aussi «Epigramme contre Staline», que Mandelstam a écrit en novembre 1933. Kadaré prend un soin étonnant à préciser que cet épigramme n’est pas très bon, que ce sont des vers de mirliton. C’est rendre grâce au véritable talent de Mandelstam, bien plus lumineux lorsqu’il s’affirme comme le contemporain de rien ni de personne. Peu préoccupée par ces questions, la Guépéou n’est pas sûre: ces vers ont-ils été écrits noir sur blanc? Ont-ils été récités seulement? Et dans ce cas, à qui? Mandelstam, lors d’un interrogatoire, a désigné ces auditeurs, mais a fait exception de Pasternak. Car Pasternak avait refusé d’écouter, s’était bouché les oreilles, mais il avait entendu…

Staline a peur de ces vers, peur qu’ils aient été écoutés, répétés, reproduits. Il est, écrit Kadaré, terrorisé par les mots, parce qu’on ne peut pas les emprisonner ni les déporter en Sibérie. On peut perquisitionner un appartement, brûler des manuscrits, assassiner leur auteur, on ne peut pas tuer les mots.

Pasternak, Staline et Mandelstam sont tous trois, ensemble et isolément, terrorisés, assaillis, persécutés, par des mots.

Le poète dans la «zone de la mort»

Mais cela n’explique qu’en partie les raisons, les circonstances, les conséquences de ce coup de téléphone. Et cela n’a plus grande importance. Si l’on s’arrache à ce point les cheveux pour comprendre trois minutes, il faut s’imaginer tâcher de comprendre une époque entière.

Restons-en donc à ces deux confrontations, et à leur dénominateur commun: un poète assassiné par un tyran, probablement parce que celui-ci avait peur de celui-là. Kadaré rappelle que Lénine avait interdit l’emploi de l’épithète «grand» pour désigner les écrivains. Seuls les leaders politiques pouvaient être grands. Lénine avait «peur» de Maxime Gorki, de ce qu’il pouvait dire et écrire contre lui, et il est, à cette aune, compréhensible que Staline ait eu «peur» de Pasternak et de Mandelstam. Avant cela, c’est le tsar Alexandre Ier qui ne supportait pas la gloire et les vers de Pouchkine. Il ne peut y avoir deux tsars, deux tyrans.

Le récit de Linda Lê et la devinette de Kadaré s’achèvent tous deux sur une impression de suspens, de question non résolue. Nous ne saurons pas ce que Nguyen le Patriote pensa de cet homme condamné. La dernière version proposée par Kadaré de l’entretien téléphonique, la sienne, ne répond à rien non plus, et ouvre d’autres abimes de perplexité. Il précise d’ailleurs que cette première édition pourra être complétée, par d’autres versions de l’anecdote. Il met le doigt sur les silences entre les mots et les faits, ce qu’il appelle «zone de la mort». Et n’est-il pas exact que Mandelstam, en 1923 déjà, en 1934 plus encore, se trouvait dans la «zone de la mort»?

Les mots de Mandelstam surnagent toujours dans le bruit du temps. Ces deux livres en sont une preuve. Kadaré, cité par Linda Lê, disait que les écrivains, dans une dictature, sont des arbres désignés pour être abattus. Les dictatures en question sont tombées, mais pour Kadaré on ne doit pas parler d’immortalité, ni des mots, ni des hommes; plutôt d’infini. Une poussière de temps qui continue et continuera de tomber, aussi longtemps que les hommes continueront de parler.

1«Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays,/ Nos paroles à dix pas ne sont même plus ouïes,/ Et là où s’engage un début d’entretien, —/ Là on se rappelle le montagnard du Kremlin./ Ses gros doigts sont gras comme des vers,/ Ses mots comme des quintaux lourds sont précis./ Ses moustaches narguent comme des cafards,/ Et tout le haut de ses bottes luit./ Une bande de chefs au cou grêle tourne autour de lui,/ Et des services de ces ombres d’humains, il se réjouit/ L’un siffle, l’autre miaule, un autre gémit,/ Il n’y a que lui qui désigne et punit./ Or, de décret en décret, comme des fers, il forge —/ A qui au ventre, au front, à qui à l’œil, au sourcil./ Pour lui, ce qui n’est pas une exécution, est une fête./ Ainsi comme elle est large la poitrine de l’Ossète.»

(Traduction d’Elisabeth Mouradian et Serge Venturini)

«De personne je ne fus le contemporain», Linda Lê, Editions Stock, 120 pages.

«Disputes au sommet», Ismaïl Kadaré, Editions Fayard, 216 pages.

À lire aussi