Le danger et comment ne pas s’en prémunir

© Sofia Sforza via Unsplash

L’enjeu de cet Eloge est de sortir la notion de danger de la sphère psychologique, de s’en emparer et de la passer au travers des champs de force conceptuels que sont l’esthétique et la philosophie du droit, pour lui redonner une place – et une définition – qu’elle a probablement perdues dans l’entendement collectif. On comprendra aisément, sans qu’il soit nécessaire de re-dresser la liste des catastrophes actuelles, pourquoi il est utile de redonner au danger son identité, et pourquoi pas son attrait.

L’archétype en est le film noir, constitué d’une série de «tropes stylistiques» bien identifiés et identifiables. L’essai s’ouvre ainsi sur l’évocation de «City Noir», une pièce musicale de John Adams, ou encore des photographies de Weegee. En d’autres termes, et il est possible de le ressentir dans la fréquentation de ces œuvres, le danger est une sensation. Et plus précisément, c’est important pour la suite, une sensation venue du dehors.

Cette rencontre, poursuit l’auteur, produit un choc. «Le choc du réel de ce qui est», parce qu’on ne devrait pas le voir, parce qu’on le préfère refoulé, loin, hors de nous et hors de chez nous. C’est sur cette première division quasi géographique entre le dehors et le dedans, entre «chez nous» et «pas chez nous», que la démonstration appuie son premier mouvement: car «il n’y a de danger que dans le contexte d’une division du monde». Division entre ordre et dés-ordre, dans ce cas.

Il faut donc se pencher sur la question de l’ordre pour espérer solder celle du dés-ordre. Laurent de Sutter, en philosophe du droit, trouve des ressources dans l’histoire du concept juridique: «Tout comme la loi, pour Paul de Tarse, était ce qui donnait naissance à la transgression, l’ordre est ce qui donne naissance au danger qui le menace – qui code les signes de ce qui, en lui, est indésirable mais qu’il produit du fait même de l’édiction de ses propres règles.»

De quel domaine relève exactement le danger? Sous quel angle le penser? C’est ici qu’il devient pertinent de l’extraire du domaine de la psychologie pour l’envisager comme un problème de droit. «Le danger signe la normativité de l’ordre».

Par un habile détour étymologique, on note que dans les langues indo-européennes «danger» et «domus», le maître/la maison viennent de la même racine. Parler de danger, c’est donc en quelque sorte parler déjà de danger en la demeure. Le pouvoir, constitué d’abord par le droit de propriété, contient en lui-même et a priori sa propre destruction.

La norme n’est pas l’absence de danger, l’ordre ou la sécurité, c’est au contraire le danger, en tant qu’il est contenu dans l’idée même de souveraineté. «Poser la main sur quelque chose et s’en dire le propriétaire, c’est ouvrir la possibilité que quelqu’un d’autre puisse contester ce geste et opposer à la prétention contenue dans un titre une autre prétention, au fondement tout aussi légitime. Il n’y a de souveraineté qu’installée sur un trône de plâtre.»

Si nos systèmes politiques modernes sont saturés par la volonté d’ordre, de sûreté, d’assurance, c’est que le danger est contenu en possible dans leur constitution. Par un retour au présent, que Laurent de Sutter préfère laisser implicite et libre au lecteur d’élucider, on a pu constater récemment que plus nos sociétés de la sécurité et du cocon se trouvent (ou se pensent) «en danger», plus l’emprise du pouvoir politique se resserre sur elles, au prétexte bien sûr accepté et revendiqué de protéger ses citoyens.

Voici venir un vertige.

L’histoire de l’élaboration des systèmes politiques modernes est l’histoire de tentatives de forclusion du danger, d’y «installer quelque chose comme une certitude». Cela passe par une euphémisation sous la forme du risque. Or, le risque, contrairement au danger, est du domaine du maîtrisable. Du calcul de la probabilité que «quelque chose se produisît qui, si l’ordre de la souveraineté était respecté jusqu’au bout, ne devrait pas se produire – mais hélas se produisait parfois tout de même.»

Le risque en tant que memento mori de la souveraineté est domestiqué par un système né des premières découvertes en calcul des probabilités et qui nous est devenu extraordinairement familier comme mode d’appréhension du «dehors»: le concept d’assurance. On apprend au passage que c’est Leibniz qui imagina une généralisation de ce système, né du commerce maritime pour prémunir un chargement d’une éventuelle (et fréquente) «fortune de mer». Pour Leibniz, en effet, il revient au souverain d’organiser la sécurité des citoyens. «L’Etat n’est jamais rien d’autre qu’un navire en haute mer».

«De sorte que la souveraineté, aujourd’hui, consiste pour l’essentiel à écouter ceux dont le travail se résume au calcul méticuleux des risques – et à agir en fonction de ce que ceux-ci prophétisent dans la totalité des domaines de la vie humaine (et même au-delà). Car, dans la société du risque, la vie même est calculable.» L’Etat comme compagnie d’assurances.

Seulement, comme l’impose le système des assurances, le risque n’existe qu’en tant que moyenne statistique. Il exclut donc l’exception, l’individu, le possible, et donc la survenue du chaos. «Si le calcul du risque ne garde aucune place à ce qui ne se laisse pas résoudre sous les catégories du probable, il n’en demeure pas moins que subsiste toujours la possibilité que moi, dans ma singularité, je sois victime d’une catastrophe qui ne devrait pas avoir lieu».

Le danger, et cet éloge du danger, se situe précisément là, dans ce que le calcul du risque ne peut pas prend en compte, le possible, et dans ce qui n’est pas concevable ni descriptible mais ne cesse d’effrayer, le chaos. «Jamais la connaissance du risque ne parviendra à éloigner le danger de ses feuilles de calcul»; «toujours viendra le moment où, de manière improbable, il faudra affronter l’aléa».

Le danger est synonyme de «tout est possible», dans son acception la plus large, aussi bien «tout peut arriver» que «tout est pensable». C’est pourquoi il est nécessaire de faire l’éloge du danger: «car il est à la fois ce qui met en crise les forces œuvrant à l’écrasement de l’espace des possibles dans le registre des probables, et ce qui signale la possibilité d’une pensée ne se laissant pas annuler par le calcul.»

Le danger est ce qui rompt, déchire et fait advenir. Il est donc à ce titre la «ressource la plus essentielle de la pensée». Si la saturation sécuritaire nous empêche intuitivement d’avoir jamais accès à l’expérience du danger, si nous lui tournons le dos pour nous réfugier dans l’illusion statistique d’être à l’abri de tout surgissement derrière les calculs garantis par les Etats, c’est précisément par l’expérience esthétique que nous pouvons le retrouver. Par le choc, la surprise, l’effraction dans le déroulement attendu et prédit.

Le danger ainsi ressenti suscite à la fois la crainte et la dérision de la crainte, et avec elle du zèle sécuritaire, du «flicage»: «il n’y a rien à craindre parce que tout est dangereux».

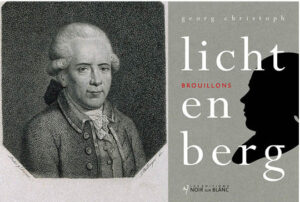

«Eloge du danger», Laurent de Sutter, PUF, Perspectives critiques, 130 pages.

À lire aussi