Le tombeau nucléaire des Etats-Unis se fissure

Le fragile bunker de l’île Runit contient 85.000 mètres cubes de déchets nucléaires. – © US Defense Special Weapons Agency

Article de Tobias Tscherrig publié sur Infosperber le 12 décembre 2019. Traduit par Doménica Canchano Warthon

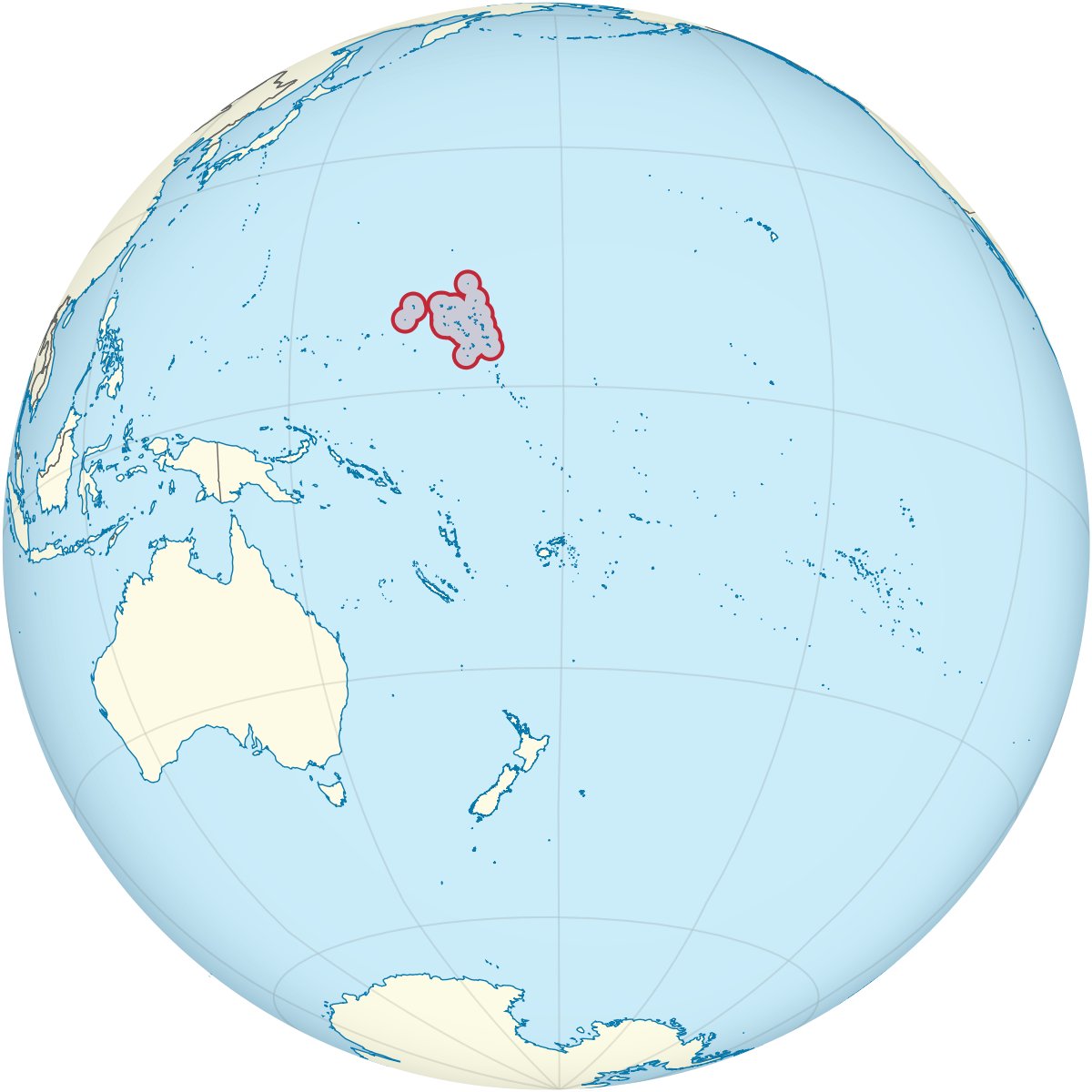

L’île Runit, d’environ 3 kilomètres de long et 300 mètres de large, est l’une des 40 îles de l’atoll d’Eniwetok et appartient aux îles Marshall dans l’océan Pacifique. Avec sa végétation clairsemée mais verdoyante, ses plages de sable blanc et sa mer turquoise, ce paysage idyllique pourrait être utilisé pour agrémenter des brochures de tourisme. S’il n’y avait pas ce bunker bétonné en forme de soucoupe volante, d’une centaine de mètres de diamètre, où sont stockés 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires – du plutonium-239 -, ayant pour certains une demi-vie de 24 000 ans.

Des déchets qui menacent tout l’océan Pacifique et dont personne ne veut être responsable. Paradoxalement, les moins préoccupés par l’affaire sont les Etats-Unis, qui en sont les créateurs, suite à leurs nombreux essais nucléaires. Ceux-ci ont fait couler des îles entières et exposé l’écosystème et ses habitants aux conséquences radioactives pour de très nombreuses générations à venir.

En rouge, les Îles Marshall.

Tout le Pacifique est menacé

Le stockage des déchets nucléaires hautement toxiques est tout sauf sûr. Il s’agissait en fait d’une solution temporaire: des dizaines de milliers de mètres cubes de décombres contaminés par du plutonium radioactif y sont entreposés. L’ensemble a été recouvert dans les années 1970 d’une couche de béton de 50 centimètres d’épaisseur.

Il y a deux ans, des journalistes de la chaîne de télévision australienne ABC ont montré que des fissures s’étaient formées dans le dôme.

Lors d’une visite aux îles Fidji, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné le danger et expliqué que le dôme faisait probablement déjà l’objet de fuites et que la radioactivité menaçait de s’étendre sur cette région du Pacifique. Selon une étude réalisée en 2012, des fuites de matières radioactives ont déjà eu lieu. En 2013, un rapport du ministère américain de l’énergie a examiné le problème. Sans oublier le risque de tempêtes tropicales et d’inondations, qui a considérablement augmenté en raison du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer. Le Los Angeles Times conclut dans un rapport que l’élévation du niveau de la mer pourrait provoquer maintenant, carrément, l’ouverture du dôme en béton. Si cela se produisait, les déchets nucléaires finiraient dans le Pacifique. Un scénario catastrophe inconcevable.

Les Etats-Unis ne veulent pas être responsables….

Toujours selon le Los Angeles Times, les Etats-Unis, qui ont entreposé ces déchets radioactifs, ne se sentent pas responsables – malgré tous les avertissements et le danger toujours croissant. Cette ignorance est inscrite dans l’histoire secrète du dépôt de déchets nucléaires de l’île Runit: le dépôt actuel n’était en fait qu’une solution temporaire, mais les responsables n’ont jamais réussi à mettre en pratique le projet d’un dépôt permanent. Par exemple, le sol du dôme temporaire n’a été scellé qu’il y a environ 40 ans, avant que les déchets toxiques ne soient stockés sur le sol nu de l’île.

Le traitement de cette contamination radioactive est également critiqué aux États-Unis: «Il est difficile d’imaginer que le pays considérerait les actions comme suffisantes si les rôles étaient inversés» (si un dépôt de déchets nucléaires des Îles Marshall menaçait de s’effondrer sur le territoire américain, ndlr), déclare dans plusieurs médias américains Alex Wellerstein, historien du nucléaire au Stevens Institute of Technology dans le New Jersey. C’est une farce que ce pays, riche, ne trouve pas la volonté politique d’aider une petite nation pauvre qui a beaucoup sacrifié pour la sécurité nationale américaine dans cette affaire.

Les priorités des États-Unis en matière de sites contaminés sont également devenues évidentes, lorsque les habitants de l’île Runit ont dessiné un graffiti sur le dôme en béton: «Déchets nucléaires. Propriété du gouvernement américain. S’il vous plaît, rendez-les au propriétaire.»

Selon les médias américains, ces lettres majuscules ne sont pas restées longtemps: les États-Unis ont payé pour le nettoyage. Car les Américains ne veulent plus rien avoir à faire avec ces déchets radioactifs – après tout, ils ont versé 239 millions de dollars pour couvrir de béton les débris radioactifs, et un milliard de dollars aux habitants de l’île à titre d’indemnisation.

Une broutille, comparé aux dommages à long terme que la région subit suite à ces tests et leurs conséquences.

…mais les Etats-Unis sont responsables

Les déchets nucléaires appartiennent aux Etats-Unis. Il s’agit des restes des essais nucléaires américains, qui ont contaminé plus de 1 200 îles de l’océan Pacifique après la Seconde guerre mondiale. Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont largué un total de 67 bombes atomiques dans cette région du Pacifique. Selon le ministère américain de la Défense, leur puissance destructrice combinée correspond à environ 7 000 Hiroshima.

Le célèbre champignon, résultat d’un essai nucléaire américain sur l’île de Bikini, juillet 1946. © US Army, Library of Congress

Le 1er mars 1954, les Américains ont largué une ogive thermonucléaire au-dessus de l’atoll de Bikini, autres îles des Marshall. La bombe à hydrogène a libéré 15 mégatonnes d’énergie, ce qui en fait la plus grosse arme nucléaire jamais utilisée par les États-Unis.

L’explosion a laissé derrière elle non seulement un cratère de 80 mètres de profondeur, mais aussi des générations de personnes qui en subissent encore aujourd’hui les méfaits: cancers, fausses couches, tumeurs et malformations. Sur les îles, les malformations congénitales sont si fréquentes que les habitants ont leurs propres mots pour les décrire. Diables, par exemple enfants de méduses, bébés raisins. A ce jour, il n’existe pas de statistiques exactes sur les victimes des radiations. Les États-Unis gardent leurs propres études sous clé. Des institutions indépendantes estiment à plusieurs milliers le nombre de cas de cancer dans les seules îles Marshall.

De nombreux habitants des Marshall ont perdu leur maison et ont été impitoyablement réinstallés avant les tests. Bien que certaines de ces îles soient de nouveau habitables, beaucoup de celles-ci dépendent des importations américaines. Ils ont dû modifier leur nourriture, sur certaines îles, les noix de coco et les poissons sont encore trop contaminés et peuvent ne pas être consommés.

Le coup d’envoi de la guerre froide

Lorsque la première bombe américaine a été lancée sur l’atoll de Bikini, dans les mers du Sud, le 30 juin 1946, elle a non seulement détruit la nature et les moyens de subsistance de nombreuses personnes, mais elle a aussi marqué le début de la guerre froide.

Lors de ce premier test, environ 42 000 scientifiques, militaires et techniciens américains étaient sur place. 600 caméras ont fourni des images à la presse, et l’armée a pris un bain de soleil dans la splendeur de sa nouvelle arme miracle.

Aujourd’hui, les choses sont différentes: les États-Unis ne veulent plus rien avoir à faire avec les essais nucléaires de l’époque, les dommages à long terme qui y sont associés et les déchets nucléaires produits. Les habitants, interrogés par le Spiegel, estiment qu’ils se sont vendus. «Nous avons appris à essuyer nos larmes avec les billets de banque des Américains.»

À lire aussi