Hanami

Dans le parc d’Ueno à Tokyo, mars 2020. – © Coll. part.

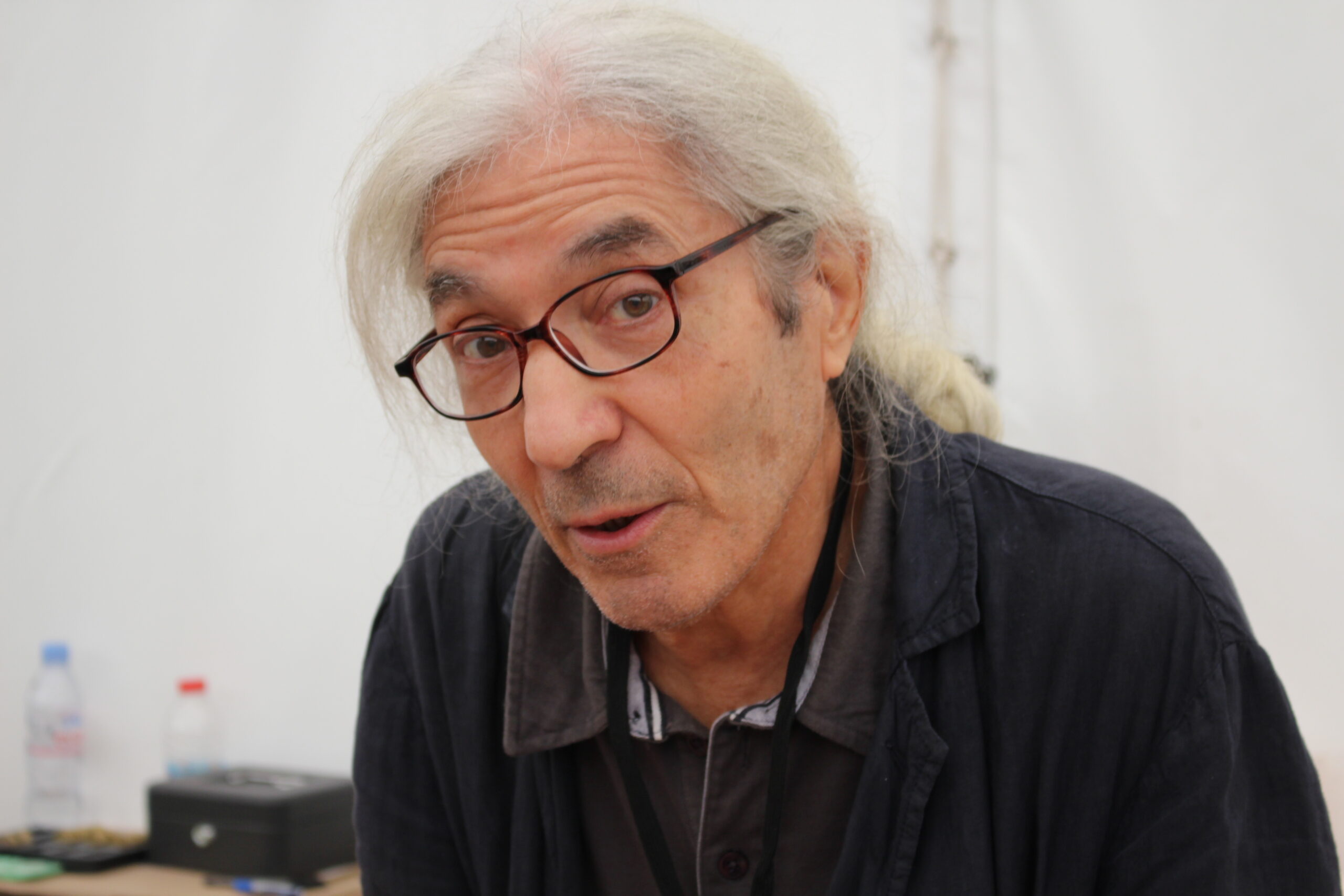

Avec Kawabata, son aîné qui l’a encouragé à écrire et qui a reçu le Prix Nobel de littérature deux ans auparavant, Mishima est alors considéré comme l’un des principaux écrivains nippons d’après-guerre. A quarante-cinq ans, il est au faîte de sa carrière. Son premier texte important qui l’a fait connaître, Confession d’un masque, est paru en 1948 déjà. Dans son œuvre, les ouvrages proprement littéraires, comme Le Pavillon d’Or, son roman le plus connu, qui raconte l’incendie d’un célèbre temple de Kyoto par un jeune moine, alternent avec des récits policiers destinés à un vaste public populaire. Mishima écrit également pour le théâtre. Notamment Cinq Nôs modernes ainsi que ce chef d’œuvre qu’est Madame de Sade, pièce vue lors de sa création en français au Théâtre d’Orsay à Paris en 1976. Un texte fortement influencé par le classicisme. Car c’est l’une des caractéristiques de l’œuvre du Japonais marquée tant par la culture européenne que par la sienne propre. Mishima vit d’ailleurs à l’occidentale et parle parfaitement l’anglais. Au fil du temps néanmoins, à la suite surtout des émeutes étudiantes du début des années 1960 contre le traité de sécurité liant Tokyo à Washington, le romancier renoue avec la tradition, tient un discours aux accents nationalistes et réclame la restauration du culte impérial – en 1946, à la suite de la défaite, l’empereur Shôwa avait officiellement renoncé à son statut sacré de descendant de la déesse Amaterasu. Mais la métamorphose de Mishima n’est pas intellectuelle seulement, elle est aussi physique.

Yukio Mishima en 1956 © Wikipédia

Lui qui avait affirmé être atteint de tuberculose afin d’échapper à l’armée durant les derniers mois de la guerre devient un adepte des arts martiaux et du culturisme. L’un de ses grands bonheurs sera ainsi de faire partie des porteurs d’un lourd autel shintoïste lors d’une procession. Spectacle vu enfant et qu’il n’avait jamais oublié. Cette découverte du corps, qu’il exhibe dans de nombreuses photographies pour lesquelles il prend la pose, va occuper toujours davantage de place. Au point de constituer un aspect central de son «développement spirituel», écrit-il dans Le soleil et l’acier. L’acier: celui du sabre. C’est-à-dire la Voie de l’action. L’écriture ne suffit plus en effet à Mishima.

En 1967, alors qu’il a obtenu de s’entraîner avec la Force d’autodéfense – officiellement le Japon n’a pas d’armée – l’écrivain crée la Tatenokai, la Société du bouclier. Une milice privée formée de jeunes gens censés servir de rempart ultime au trône impérial. Et c’est en compagnie de deux de ses membres que, le 25 novembre 1970, Mishima se rend au QG du ministère de la Défense à Tokyo, prend en otage le commandant en chef et l’oblige à réunir les troupes présentes. Depuis une terrasse, Mishima en uniforme de sa milice, entreprend d’haranguer les soldats, les appelant à restaurer la nation nippone. Mais ceux-ci, nullement impressionnés, le huent, certains même rient. Alors l’écrivain retourne dans le bureau du général, s’agenouille et, s’éventrant avec son sabre, s’ôte la vie par seppuku. Il est suivi dans la mort par Morita, l’un des jeunes gens qui l’accompagnent.

On s’est beaucoup interrogé sur cette fin qui horrifia l’opinion japonaise. Certains, y voyant le geste morbide d’un esprit profondément dérangé, aucunement une action héroïque, d’autres, le suicide de deux amants. Ce qui est certain, c’est que la mort rituelle telle que la pratiquaient les samouraïs n’a cessé de fasciner le romancier. On la trouve détaillée dans la nouvelle Patriotisme qui raconte le suicide d’un jeune officier dans les années 1930 suivi de celui de son épouse. Récit qu’il adapta à l’écran en 1965 sous le titre Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort, film dans lequel l’écrivain interprète lui-même le rôle du jeune lieutenant.

Yoshiko Tsuruoka et Yukio Mishima, Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort. Saisie d’écran.

«Je te reverrai. Je le sais. Sous la cascade.»

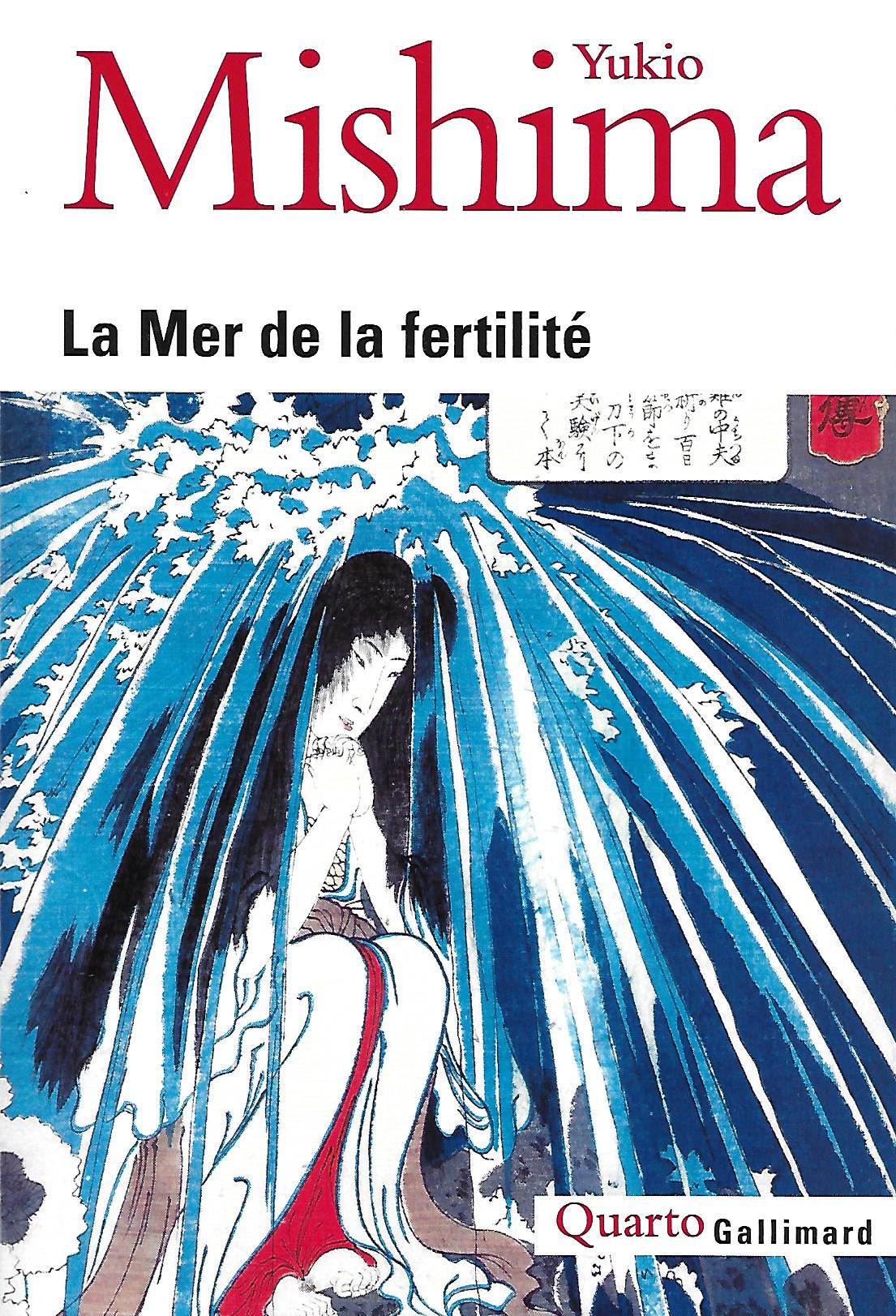

La Mer de la fertilité, dont Mishima adressa les ultimes pages à son éditeur le matin même de sa mort, embrasse une bonne partie de l’histoire moderne du Japon, s’étendant sur presque un siècle. Le premier volume, Neige de printemps, se déroule peu après la guerre russo-japonaise. Kiyoaki, fils du marquis Matsugae, a été confié dans son enfance aux Ayakura, une illustre famille aristocratique, afin d’y acquérir les usages de la cour. Il a été élevé avec leur fille Satoko. Lorsque débute le récit, tous deux ne sont déjà plus des enfants. Et Kiyo, maintenant étudiant, tombe évidemment amoureux de son ancienne camarade devenue une ravissante jeune femme promise au plus bel avenir. Lui-même est plein de charme, mais d’un caractère irrésolu. Et quand bien même Satoko, dans une lettre, lui a avoué l’aimer, il n’ose franchir le pas. Le drame éclate justement durant la fête des cerisiers à laquelle les Matsugae ont convié la famille de Satoko.

Attendant la jeune femme, livré à lui-même, «Kiyoaki leva les yeux vers l’arbre au-dessus de lui et pour la première fois en cette journée, il eut une pensée pour les fleurs de cerisiers (…) La teinte pâle des fleurs se nuançait ici et là des bouquets roses des bourgeons. Avec une délicatesse à peine visible, le cœur en étoile de chaque fleur était souligné de rose en traits ténus et grêles.» On est déjà à la fin du jour et «à chaque minute, chaque seconde qui passait, les fleurs de cerisier s’abîmaient dans l’intimité plus profonde, plus opaque du ciel nocturne. Kiyoaki se sentit envahi de pressentiments.» Satoko l’ayant rejoint, il veut l’étreindre, mais elle le repousse, finit tout de même par l’embrasser.«Bien qu’elle n’eût pas prononcé un mot, il était happé par ses propres images et tout à fait convaincu d’être au seuil d’un instant d’incomparable beauté.» Mais c’est une illusion, tout comme les fleurs de cerisier ne signifient rien d’autre que l’éphémère, l’irréalité de la vie. La jeune femme a beau jeu alors de le traiter d’enfant qui a gâché sa chance. Ce motif de l’illusion – je pourrais tout aussi bien parler de la Māyā – est récurrent dans La Mer de la fertilité. Son titre l’indique déjà, qui fait référence au nom d’un cirque lunaire évidement aride et inhospitalier.

Bien que promise à un membre de la famille impériale, Satoko se donnera néanmoins à Kiyo à la suite d’un chantage – il ne lui rendra la fameuse lettre qu’à cette condition. Etant tombée enceinte, elle est contrainte d’avorter. Pour les deux familles, il s’agit de tout mettre en œuvre afin de parer au scandale et que les fiançailles puissent avoir lieu. Mais Satoko choisit un autre destin: elle se fait religieuse au monastère d’Obitoké. Malgré ses supplications, Kiyoaki ne pourra la revoir et c’est auprès d’Honda, son confident de toujours, qu’il mourra d’une pneumonie. Non sans avoir promis à son camarade que tous deux se reverront dans une autre vie, «sous la cascade». Dans le roman, Honda représente une sorte de fil rouge lui conférant son unité et que l’on retrouve dans les volumes suivants, Chevaux échappés, Le Temple de l’aube, L’Ange en décomposition. Dans les trois grains de beauté aperçus sur l’épiderme du jeune délinquant Isao qu’en tant que juge il a sauvé, chez Chan, une petite princesse siamoise, et chez Toru, arriviste dont il fait son héritier, il croit voir les mêmes que ceux de Kiyoaki, preuve de la vérité de sa prédiction et qui donne sens à sa vie. Mais c’est encore une illusion.

Dans le dernier volume, L’Ange en décomposition, Honda, devenu un vieillard, entreprend une ultime fois, comme jadis, l’ascension de la colline où se trouve le monastère dans lequel Satoko s’était retirée. Elle en est désormais l’abbesse. Lorsqu’Honda lui demande si elle se souvient de Kiyoaki, elle répond tout ignorer de ce nom.«Mais alors pourquoi nous connaissons-nous?» demande-t-il. Et la vieille religieuse de répliquer «Avez-vous véritablement connu une personne appelée Kiyoaki? Et pouvez-vous dire avec certitude que, tous deux, nous nous sommes déjà rencontrés?» Alors si dès le début, pense Honda, il n’y avait pas Kiyoaki, rien de ce qu’il a vécu n’a de réalité.

«Et – qui sait – peut-être n’y a-t-il pas eu moi.»

Yukio Mishima, La Mer de la fertilité, Gallimard Quarto, 2015.

À lire aussi