Faut-il s’inquiéter des réfugiés climatiques?

Depuis quelques années, on assiste à une prolifération de scénarios en tout genre qui prédisent un avenir chaotique à notre planète. Parmi ces anticipations alarmistes, il y a notamment la crainte du déplacement forcé de populations entières à cause dess changements climatiques. – ©DR

Depuis quelques années, on assiste à une prolifération de scénarios en tout genre qui prédisent un avenir chaotique à notre planète et dont le fondement scientifique varie beaucoup d’un cas à l’autre. Parmi ces anticipations alarmistes, il y a notamment la crainte du déplacement forcé de populations entières qui devraient fuir des régions devenues inhabitables et qui viendraient s’établir en Occident, un peu plus épargné que les autres régions du globe par les changements environnementaux. Pour désigner ce phénomène précis, un terme s’est petit à petit forgé: celui de réfugié climatique.

Pourtant, selon Lucile Maertens, Maître assistante à l’Université de Lausanne et membre de l’Institut d’études politiques, historiques et internationales (IEPHI), le qualificatif de réfugié climatique ne veut pas dire grand-chose: «Pour l’instant, cette expression n’a aucun sens juridique, car pour être réfugié, selon la Convention de Genève, il faut avoir été forcé de se déplacer en dehors de son pays pour des raisons politiques. Concrètement, selon le droit international, on ne peut pas être réfugié climatique.»

Mais les rapports annuels du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont tous plus alarmants les uns que les autres et la version 2018, publiée au début du mois d’octobre, n’échappe pas à la règle. Les experts appellent les gouvernements à faire beaucoup plus pour limiter les émissions de carbone, sous peine de dépasser un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle qui engendrerait de nombreuses conséquences irréversibles. Devant de telles prédictions, menées par des chercheurs sérieux, comment ne pas s’inquiéter des migrations qui vont forcément en découler?

En 2017, Caritas avait déjà lancé un appel aux autorités suisses pour qu’elles promeuvent la création d’un statut de réfugié climatique dans le droit international. «Les personnes qui franchissent des frontières pour échapper aux catastrophes naturelles et aux changements environnementaux ne bénéficient d’aucune protection et d’aucun statut reconnu au plan international, explique Marianne Hochuli, responsable des questions de politique migratoire et membre de la direction de Caritas Suisse. C’est pourquoi il faut régler d’urgence la question de savoir comment offrir une meilleure protection à ces migrants.» Si les autorités suisses se sont montrées attentives à cette question lors des discussions qu’elles ont eues avec l’organisation d’aide aux plus démunis, elles se sont en revanche montrées sceptiques sur les chances de création d’un tel statut. Mais cela montre bien que ce type de migrations n’est pas uniquement de la pure fantaisie et qu’il y a un réel problème.

Des migrations avant tout locales

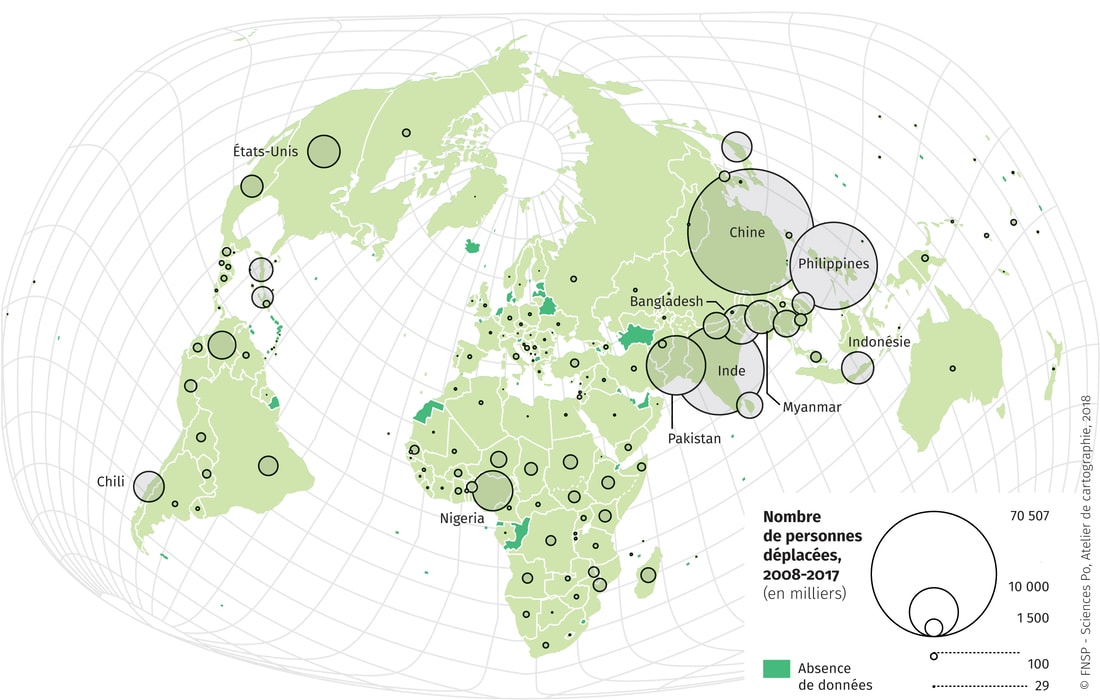

Une étude réalisée en 2018 par la Banque mondiale projette que d’ici à 2050, 143 millions de personnes pourraient être déplacées à l’intérieur de leur pays en Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Amérique latine en raison des changements climatiques. Cela montre avant tout que les migrations dues aux dégradations de l’environnement seront surtout locales, voire régionales. «Le fantasme des millions de réfugiés climatiques qui vont arriver aux portes de l’Europe n’est absolument pas fondé scientifiquement», assure Lucile Maertens. Elle précise aussi qu’il est très difficile de faire des projections sur le nombre de personnes qui se déplaceront pour des raisons climatiques, parce que la migration est souvent le résultat de nombreuses causes. Les cas où les déplacements de population sont uniquement engendrés par des raisons environnementales sont rares. Pour l’instant, les seuls chiffres vraiment fiables sont ceux qui relatent les catastrophes naturelles qui se sont déjà déroulées.

L’ONU privilégie une approche régionale plutôt que mondiale

De nombreux Etats sont réticents à négocier la mise en place d’un texte juridique qui protégerait ces personnes. Certains craignent qu’un statut de réfugié climatique dans le droit universel fasse une concurrence avec les réfugiés politiques. L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) n’a, elle, aucune envie de renégocier la Convention de Genève, parce qu’elle a peur que certains Etats en profitent pour diminuer la protection dont bénéficient actuellement les réfugiés politiques. Cette crainte est partagée par Caritas, qui préconise la création d’un tout nouveau texte et pas uniquement l’ajout d’un protocole aux accords de Genève.

«Il faudrait chercher d’autres outils de protection, qui seraient à la fois nationaux, régionaux et internationaux pour soutenir les Etats qui ne seraient pas en mesure d’apporter cette garantie à leur population», remarque Lucile Maertens. Le HCR adopte une approche allant de ce sens, puisqu’il préconise des réponses régionales plutôt que mondiales. Comme les risques naturels divergent beaucoup en fonction des régions du globe et puisque les migrations engendrées sont avant tout locales, l’agence onusienne encourage les accords qui se font au cas par cas. A ce propos, Marianne Hochuli reconnait que «des conventions régionales existent, comme celle de l’Union africaine ou la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés pour l’Amérique centrale, le Mexique et le Panama, qui ont étendu la définition de la notion de réfugié dans un protocole additionnel».

Bien que les dégâts environnementaux soient toujours plus nombreux d’année en année, la création d’un statut universel de réfugié climatique n’est donc pour l’instant pas au programme. Si l’approche régionale adoptée par l’ONU semble être pragmatique et efficace, l’idée d’un statut universel n’est pas dénuée de tout intérêt. Elle permet notamment de questionner la définition même du mot réfugié. Au fond, ne pourrait-on pas considérer qu’un réfugié est une personne qui fuit un Etat incapable de lui assurer une protection nécessaire à sa survie, que celle-ci soit de nature politique, religieuse, économique ou environnementale?

La question mérite d’être posée, parce qu’elle reflète l’attitude de l’Occident face au phénomène migratoire. En ne reconnaissant que les réfugiés politiques, les pays dits «développés» se dédouanent des effets dévastateurs provoqués par la mondialisation qu’ils promeuvent. En effet, si les régimes non démocratiques sont à l’origine des réfugiés politiques, la misère économique et les dégradations de l’environnement sont, elles, largement dues au néolibéralisme soutenu par les démocraties occidentales. Ainsi, reconnaître des réfugiés économiques ou climatiques reviendrait à remettre en cause tout le système actuel. Et ça, même le HCR n’est pas prêt à le faire…

À lire aussi