Ethnologue et membre de gang: une expérience nicaraguéenne

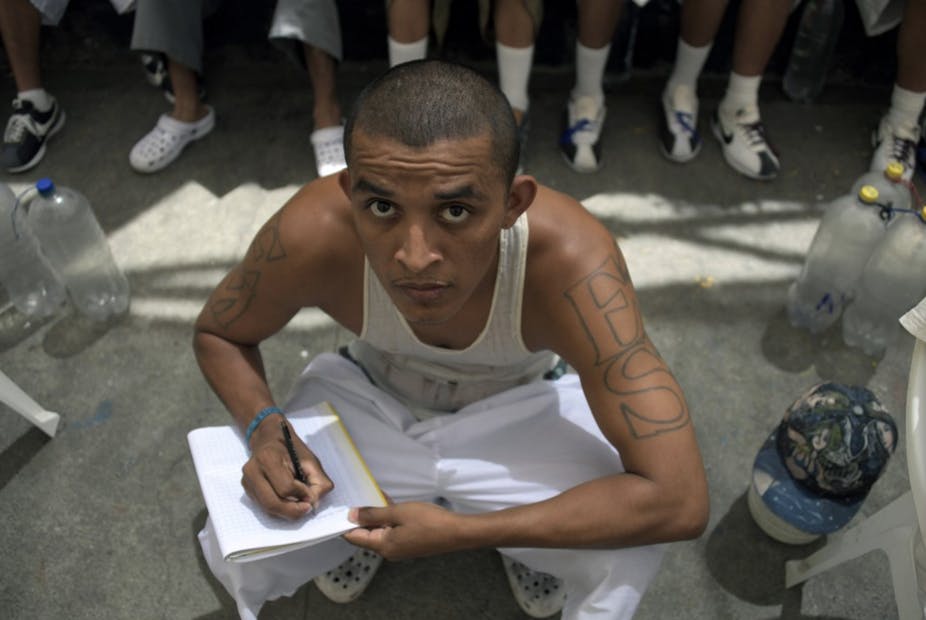

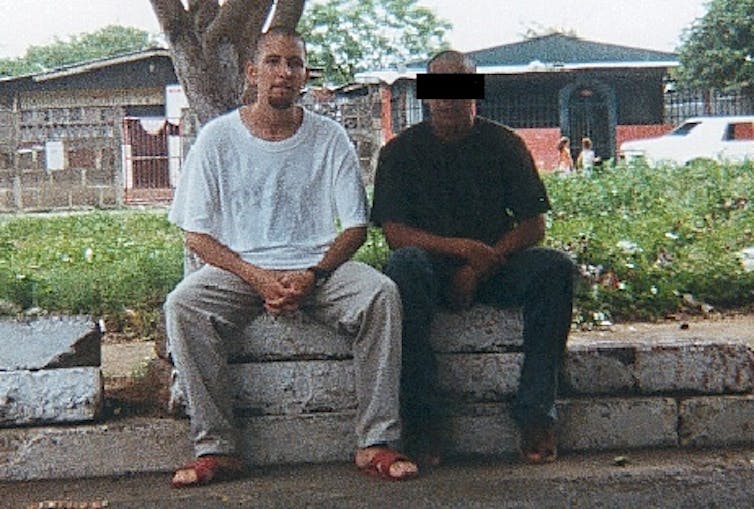

Un membre «repenti» du gang MS-13 suit un cours universitaire à San Salvador, en mars 2019. Si certains criminels deviennent ensuite chercheurs, des chercheurs côtoient parfois les criminels le temps d’une recherche… – © Marvin Recinos / AFP

Dennis Rodgers, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

J’étudie les gangs d’Amérique centrale, et plus particulièrement du Nicaragua, depuis plus de 20 ans. En 1996, à 23 ans, je suis devenu membre d’un gang nicaraguéen. Pendant un an j’ai participé à ses activités, souvent illicites.

Les recherches que j’entreprends depuis maintenant plus de 20 ans ont montré que les gangs – qu’il s’agisse des «bandes» de jeunes au Nicaragua, celles qui rôdent dans le 93 en France, ou les maras honduriens – sont un phénomène miroir de nos sociétés, avec leur hiérarchie sociale, leur organisation, et leur violence qui souvent reflète la nôtre.

Mais comment les étudier en pratique? Comment les approcher, nouer des liens avec leurs membres, développer une recherche approfondie sur le phénomène? Comment s’immerger dans l’univers des gangs?

L’approche participative

Les études les plus révélatrices sur les gangs ont, en général, toujours été celles basées sur une approche ethnographique. Ceci découle en partie du fait que l’ethnographie est une méthodologie qui appelle au développement d’une intimité profonde avec le phénomène que l’on souhaite étudier.

Cela permet au chercheur ou à la chercheuse d’interagir directement avec l’autre et son environnement social pour pouvoir comprendre les logiques et dynamiques de l’intérieur. Mais la nature particulière de l’ethnographie fait qu’elle n’est clairement pas une méthode évidente à mettre en œuvre afin d’étudier un phénomène tel les gangs. L’ethnographie demande une certaine proximité avec le phénomène sous étude, ce qui peut soulever des dilemmes moraux, déontologiques, et pratiques.

Aller au-delà des stéréotypes

Si cela peut sembler de prime abord très difficile, trois superbes études ethnographiques sur les gangs en France attestent cependant de la faisabilité d’un tel projet.

Il s’agit de Cœur de banlieue de David Lepoutre, Le capital guerrier, de Thomas Sauvadet, et La formation des bandes, de Marwan Mohammed.

L’étude de Lepoutre explore les codes, les rites et les langages des bandes de jeunes dans la cité des Quatre-Mille à La Courneuve (93), celle de Sauvadet compare la concurrence et la solidarité entre membres de gangs dans deux cités à Paris et une à Marseille, alors que l’étude de Mohammed se focalise sur l’émergence des bandes dans la cité des Hautes-Noues, à Villiers-sur-Marne (94). Ces trois études nous offrent des analyses très fines qui vont bien au-delà des représentations médiatiques stéréotypées qui abondent à propos des gangs.

Comment ont-ils fait?

Tisser des liens

Les trois chercheurs expliquent dans leurs ouvrages leur démarche méthodologique, qui souvent ont pu se confondre avec un moment de leur vie personnelle. Lepoutre enseigna pendant sept ans dans un collège de La Courneuve, où il vécut également pendant deux ans. Ceci lui permit de tisser des liens forts avec certains individus et familles qui lui servirent d’intermédiaires afin de s’approcher de membres de gangs. Pour sa part, Sauvadet passa une partie de sa jeunesse dans une des deux cités parisiennes étudiées. Il y était donc connu et avait un réseau préexistant. Dans l’autre cité parisienne, il emménagea dans un petit pavillon ouvrier situé juste en face, où l’un de ses voisins le mit en contact avec ce qu’il appelle des «informateurs-médiateurs» qui lui permirent de s’intégrer socialement, alors qu’à Marseille, un ami d’enfance animait une association de boxe dans la cité et cautionna sa présence. Mohammed, enfin, grandit dans la cité des Hautes-Noues où il a effectué sa recherche et il y retourna plus tard afin d’y fonder une association locale avant de devenir vacataire dans la maison de quartier.

Ces trois exemples soulignent l’importance de la proximité tant sociale que spatiale afin de pouvoir véritablement étudier le gang, en tout cas d’un point de vue ethnographique. En même temps, l’extension logique de cette observation voudrait que l’étude parfaite se fasse sur la base d’une immersion dans le gang.

C’est d’ailleurs probablement pour cela que l’une des meilleures descriptions des dynamiques des gangs en France publiée ces 20 dernières années est le livre de Lamence Madzou, J’étais un chef de gang. Cet ouvrage est le récit autobiographique – édité et commenté par la sociologue Marie-Hélène Bacqué – de Madzou, qui fut chef des «Fight Boys», une bande de jeunes dans la cité Montconseil à Corbeil-Essonnes (91). Le fait que Madzou était membre de gang lui donne bien évidemment un regard privilégié sur le phénomène, et lui permet d’expliquer la logique et les dynamiques de «son» gang.

Ethnologues-gangsters

Ceci étant dit, peu d’anciens membres de gangs écrivent à propos de leurs expériences, et encore moins de manière académique, même si certains deviennent universitaires.

Robert Durán, professeur à l’université du Texas A&M aux États-Unis, est auteur de Gang life in two cities, une étude comparative des gangs à Denver dans le Colorado, et à Ogden en Utah, où il fut membre d’un gang dans sa jeunesse, et Randol Contreras, professeur à l’université de Toronto au Canada, est auteur de l’étude The stick-up kids, à propos d’un gang de braqueurs de trafiquants de drogue dans le Bronx à New York, avec lequel il a eu des liens intimes.

Ceci étant dit, il y a aussi quelques ethnologues qui deviennent membres d’un gang pendant leurs recherches – c’est ce qui m’est arrivé dans le cadre de mes études sur les gangs au Nicaragua.

«Attaqué et tabassé»

Il faut préciser que je ne suis pas allé au Nicaragua afin d’y étudier les gangs. Mon projet d’origine se focalisait sur l’endurance postrévolutionnaire des idéaux révolutionnaires qui caractérisèrent ce pays pendant les années 80.

Ce fut un choc de réaliser, suite à mon arrivée au Nicaragua en 1996 – donc six ans après que la révolution sandiniste se soit terminée – qu’il restait très peu des idéaux de la révolution au quotidien. Tout comme de constater que la violence constituait une caractéristique importante de la réalité quotidienne du Nicaragua, plus particulièrement sous la forme des gangs, dénommés localement pandillas.

Trois jours après mon arrivée au Nicaragua, des membres d’un gang m’ont attaqué et tabassé. Puis je subis d’autres épisodes de ce genre au cours des deux premiers mois de mon séjour.

Cette violence inattendue a été plutôt traumatisante – je n’en avais jamais fait l’expérience auparavant – mais en même temps, elle a aussi profondément affecté ma recherche, dans la mesure où elle me força à prêter attention à un phénomène dont je ne me souciais absolument pas mais qui était clairement un élément très important de la réalité sociale nicaraguayenne contemporaine.

Initiation

C’est pour cela que, lorsque j’emménageai dans le barrio (quartier) Luis Fanor Hernández – ce nom est bien évidemment fictif, afin de protéger l’identité du quartier et la vie privée ainsi que la sécurité de ses habitants – deux mois après mon arrivée au Nicaragua, les gangs et leur violence étaient devenus le sujet principal de ma recherche.

Cela tombait bien, car le quartier jouissait alors d’une réputation particulièrement sulfureuse à cause de son gang, à l’époque l’un des plus notoires du district. Ce qui fut plus inattendu est que suite à une séquence d’évènements un peu rocambolesques et improbables, quelques semaines après m’être établi dans le quartier, je fus initié au sein du gang local.

Plus spécifiquement, j’ai dû participer (indirectement) à un vol à l’étalage puis me charger de la vente du butin de celui-ci, me défendre lorsqu’un membre du gang m’attaqua afin de prouver ma valeur, et j’ai aussi dû montrer que j’étais prêt à défendre le quartier lorsque celui-ci fut attaqué par le gang d’un autre quartier.

Le débarquement d’un étranger au cœur d’un gang, chercheur de surcroît, peut paraître invraisemblable, mais dans une certaine mesure cette initiation était presque naturelle: j’étais jeune – 23 ans à l’époque – homme, et suivant les principes de l’enquête ethnographique je traînais dans les rues du quartier, donc dans un espace privilégié du gang…

La réputation

Mais le facteur déterminant était la réputation du gang, qui découlait à l’époque en grande partie des caractéristiques de ses membres individuels. Le gang décida de m’intégrer car cela lui permettait de devenir le seul gang de la ville à avoir un chele pandillero, ou membre étranger, et elle vit sa notoriété s’accroître de manière significative.

Il est important de préciser que je n’ai jamais caché mon rôle de chercheur aux membres du gang, qui semblent l’avoir accepté comme condition de mon intégration. En même temps, j’ai accepté de devenir membre du gang non pas pour pouvoir les étudier, mais plutôt comme stratégie de survie, selon l’idée que «si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-vous à eux».

Trainer, fumer, boire, vanner

Devenir membre du gang m’a bien évidement fourni une opportunité de recherche ethnographique incroyable, et m’a permis de développer ce que le sociologue Loïc Wacquant a dénommé dans sa célèbre étude sur la boxe, Corps et âme, une recherche «charnelle», c’est-à-dire impliquant une conversion sensuelle et incarnée au phénomène sous étude.

J’ai pu passer énormément de temps à traîner avec le gang dans les rues du quartier. J’ai fumé, bu, vanné avec les autres membres. J’ai participé à beaucoup de leurs activités collectives, tant violentes comme non-violentes, et j’ai pu me familiariser ainsi avec les codes, rites et pratiques du gang.

J’ai aussi partagé beaucoup de temps individuellement avec des membres de gangs, tant dans la rue que chez eux, à leur demander ce qui les avait poussés à se joindre au gang, savoir comment ils se voyaient, ce qu’ils pensaient des autres.

J’ai pu comparer leurs discours avec leurs pratiques, et les observer agir et interagir dans diverses circonstances, dont beaucoup qui auraient été impossibles pour quelqu’un qui n’était pas membre du gang.

Dilemmes moraux et éthiques

J’ai bien évidemment dû faire face à divers dilemmes moraux et à des situations compliquées à gérer, par exemple quand des membres du gang me parlaient d’actes criminels qu’ils disaient planifier – les membres de gang mentent peut-être plus que le commun des mortels… – mais j’ai aussi appris que les décisions morales ne peuvent se prendre que de manière très situationnelle, et qu’à certains niveaux l’ethnologue ne peut qu’inévitablement devenir complice.

Que faire lorsque l’on découvre que des individus faisant partie de notre champ de recherche ont commis des crimes, ce qui est presque inévitable lorsque l’on étudie les gangs? Faut-il les dénoncer, les confronter ou bien les ignorer?

Les trois options impliquent différentes complicités – avec les autorités, avec le gang, avec l’individu… Elles doivent clairement être considérées par rapport à un cadre éthique plus large, mais en fin de compte elles engagent toujours des choix avec lesquels inévitablement quelqu’un ne sera pas d’accord.

Vivre avec soi-même

Au final, comme l’a très bien dit le sociologue américain William Foote Whyte, le critère déterminant est que

«l’ethnologue doit continuer à vivre avec lui-même. S’il se trouve en train de participer à des activités qu’il perçoit comme immorales, il est probable qu’il commencera à se demander quel genre de personne il est.»

De ce point de vue, je peux tout à fait vivre avec tout ce que j’ai fait lorsque j’étais membre du gang.

J’ai imposé des limites à ma participation, en demandant un statut de «membre observateur», par exemple. Les membres du gang l’ont accepté en partie à cause de mon statut d’étranger, ce qui m’a permis de ne pas avoir à respecter toutes les règles régissant le gang. Je n’ai pas accepté de m’impliquer dans certaines activités, et j’ai aussi déclaré que j’en dénoncerais d’autres si je les observais. En même temps, ceci n’a rien d’exceptionnel, la recherche ethnographique, quelle qu’elle soit, étant en fin de compte toujours une négociation…

Un moyen de recherche parmi d’autres

Le fait d’avoir rejoint le gang du barrio Luis Fanor Hernández pendant un an m’a aussi permis d’engager les recherches ethnographiques longitudinales sur le phénomène que je poursuis encore.

Bien qu’ayant pris ma «retraite» du gang à mon départ du Nicaragua, en juillet 1997, suite à mon premier séjour, les relations que j’y ai nouées ont perduré.

Encore aujourd’hui je reste un «vieux de la vieille» respecté par les anciens et nouveaux membres du gang. Ces derniers ont donc toujours été prêts à me parler, à répondre à mes questions, à partager des informations concernant leurs activités, tant légales qu’illégales, lors de mes retours réguliers au barrio Luis Fanor Hernández.

Devenir membre d’un gang n’est bien sûr pas l’unique manière de faire de la recherche ethnographique sur le phénomène, et n’est pas quelque chose à la portée de tous, pour de multiples raisons souvent contextuellement variables, mais aussi des questions de genre, d’ethnicité, ou bien d’âge (qui peuvent varier de gang en gang).

![]()

Dennis Rodgers, Research Professor, Anthropology and Sociology, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi