Courbure de l’espace-temps et trous noirs: découverte de douze nouveaux mirages gravitationnels

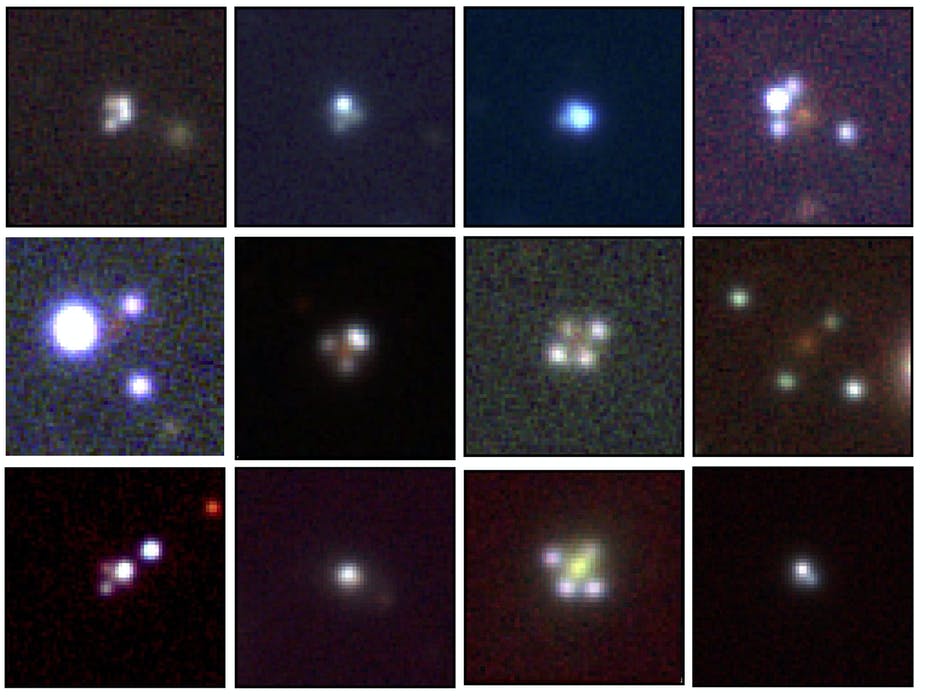

Images des 12 lentilles gravitationnelles découvertes par les scientifiques du projet GraL. – © DR

Ludovic Delchambre, Université de Liège et Jean Surdej, Université de Liège

Saint-Exupéry écrivait: «Les étoiles sont belles à cause d’une fleur que l’on ne voit pas». Il n’imaginait alors certainement pas à quel point cette prose s’appliquerait à la récente découverte de douze nouveaux mirages gravitationnels – des «trèfles cosmiques à quatre feuilles» – par une équipe internationale d’environ 20 chercheurs, pour la plupart Belges et Français.

Ces «mirages cosmiques» sont en fait constitués des images multiples d’un seul et même objet d’arrière-plan: un trou noir supermassif engloutissant gaz et matière à un rythme effréné, équivalant à plusieurs dizaines de fois la masse de la terre par minute. Le cri d’agonie de ce gaz est une gigantesque production d’énergie et de lumière, faisant de ces ogres cosmiques appelés «quasars» des objets parmi les plus lumineux de l’Univers. Cette émission de lumière est due à l’échauffement du gaz lors de sa chute vers le trou noir, d’ordinaire difficile à détecter.

La lumière des quasars en question met une dizaine de milliards d’années à nous parvenir. Nous sommes les témoins contemporains de ce repas cosmique qui s’est déroulé lorsque l’Univers était âgé de deux à trois milliards d’années seulement, à une époque où ces trous noirs étaient encore entourés d’une quantité importante de gaz permettant de maintenir le processus d’accrétion actif. Ces nouvelles lentilles gravitationnelles ont une utilité toute particulière en cosmologie. En effet, elles permettent d’étudier la distribution de matière noire dans les galaxies déflectrices et, parmi d’autres méthodes, d’estimer le taux d’expansion de l’Univers, qui est encore à l’heure actuelle toujours sujet à de vifs débats et études.

Comment la lumière des quasars est démultipliée

Durant son long périple à travers le cosmos, il arrive que cette lumière rencontre une galaxie, c’est-à-dire un amas composé de centaines de milliards d’étoiles. Pour un alignement presque parfait entre le quasar, la galaxie et l’observateur, la galaxie joue alors le rôle de «lentille gravitationnelle»: elle amplifie la lumière du quasar d’arrière-plan et peut, dans certaines conditions, produire des images multiples et déformées de ce quasar.

Au premier abord, il peut être surprenant d’imaginer que cette galaxie agisse sur la lumière sans interaction directe avec elle, comme cela serait le cas pour une lentille optique classique via ses propriétés de réfraction. Une analogie commune à cette apparente contradiction est celle des mirages atmosphériques où après une chaude journée d’été, l’air au ras du sol est plus chaud que l’air situé un peu plus haut. Ce gradient de température produit alors une déviation des rayons lumineux, qui se traduit par l’observation de ce qui est probablement le plus connu des mirages: celle d’une étendue d’eau sur un paysage plat, le bleu du ciel se miroitant alors au travers de cette lentille atmosphérique.

Quelques exemples de mirages atmosphériques photographiés le long de la panaméricaine près de San Pedro de Atacama (nord du Chili) au mois d’août 2018. Les deux premières photos montrent des véhicules distants (autos, camions) dont les images sont déformées et parfois dédoublées par effet de lentille atmosphérique. La photo de droite montre très clairement le dédoublement des phares de la voiture proche. © Jean Surdej

Dans le cas des lentilles cosmiques, un autre type d’interaction est à l’œuvre. En effet, la relativité générale, élaborée par Albert Einstein au début du XXe siècle, nous apprend que la présence d’une masse déforme l’espace-temps en son voisinage, donnant de ce fait une explication formelle à l’origine des «forces gravitationnelles» qui rebutaient jusqu’alors les physiciens. Cette courbure locale de l’espace-temps affectant tout aussi bien les objets massifs que les objets dépourvus de masse, elle fait tout autant tomber les pommes sur terre qu’elle permet de dévier les rayons lumineux passant à proximité d’étoiles, de galaxies et même d’amas de galaxies. Cette courbure joue alors le rôle du gradient de température des mirages atmosphériques pour le cas des lentilles cosmiques, d’où leur nom de «lentille gravitationnelle».

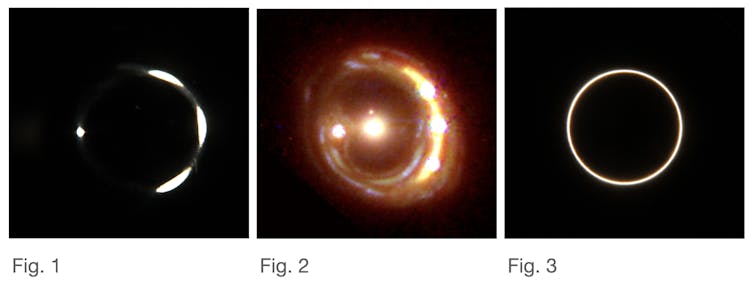

Lentilles gravitationnelles. À gauche, expérience de laboratoire avec une lentille optique. Au centre, le mirage gravitationnel réel RXJ1131 ; à droite, un anneau d’Einstein obtenu pour un alignement parfait entre l’observateur, la lentille et l’objet imagé (ici, une source de lumière compacte). © Jean Surdej

Les effets de telles lentilles peuvent être simulés de manière très réaliste au moyen d’une lentille en forme de pied d’un verre à vin: on peut produire de multiples images de la source d’arrière-plan (ici, pour une source ponctuelle) dans une simple expérience de laboratoire, représentée à gauche sur l’image. Certaines de ces images sont déformées et agrandies, de manière assez similaire à ce qui est observé pour le cas réel du mirage gravitationnel RXJ1131 (au centre). Enfin, dans le cas d’un alignement parfait entre la source, le déflecteur et l’observateur, tel qu’illustré par l’expérience de laboratoire à droite, un anneau de lumière peut être produit, anneau également observé parmi les lentilles gravitationnelles connues, où il prend le nom d’«anneau d’Einstein».

Expérience de la lentille gravitationnelle, par Jean Surdej.

Comment les astrophysiciens utilisent les lentilles gravitationnelles

Ces lentilles gravitationnelles ne sont pas qu’une curiosité observationnelle. Elles consacrent le génie humain dans la faculté qu’il a à comprendre et à modéliser le monde qui l’entoure.

Dans un article précurseur de 1964, Sjur Refsdal montra que le taux d’expansion de l’univers, la fameuse constante de Hubble-Lemaître, peut être mesuré grâce à l’observation des décalages vers le rouge (l’élongation de la longueur d’onde de la lumière, équivalent à un rougissement, est due à l’expansion de l’Univers) de la galaxie déflectrice et du quasar d’arrière-plan, ainsi qu’à la mesure du décalage temporel entre les moments d’arrivée d’un même signal observé dans les différentes images du mirage gravitationnel. En effet, les quasars alternant des périodes de jeûne et d’abondance, ces derniers peuvent présenter une luminosité intrinsèque variable. Les rayons lumineux issus du quasar suivent ensuite des chemins optiques différents, donc de longueurs différentes, et tout soubresaut de luminosité du quasar sera perçu de manière différée dans le temps dans chacune des images du mirage.

Dans le même article, Sjur Refsdal pose les premières briques de la détermination de la masse des galaxies déflectrices à partir de la position et de l’amplification associées à chacune des images du quasar. Par comparaison entre la masse de matière visible dans les galaxies et celle estimée sur base de la méthode des lentilles gravitationnelles, les scientifiques peuvent détecter la présence et étudier la distribution de matière noire au sein des galaxies déflectrices.

À lire aussi: Bonnes feuilles: «Le côté obscur de l’univers»

Les mirages gravitationnels à quatre images sont les plus utiles pour la recherche astronomique, car ils fournissent aux scientifiques des contraintes supplémentaires afin d’ajuster au mieux leurs modèles de distribution de masse. Mais ils sont encore aujourd’hui extrêmement rares, avec seulement une cinquantaine de «trèfles cosmiques» répertoriés.

Les scientifiques du projet GraL («Gaia gravitational lenses») ont récemment utilisé les données du satellite Gaia, qui cartographie l’entièreté de la voûte céleste révélant ainsi plus de deux milliards d’objets, combinées à des techniques d’intelligence artificielle afin de détecter des candidats lentilles. Sur base de plusieurs millions de simulations de trèfles cosmiques, semblables à ceux illustrés précédemment au moyen d’une lentille en forme de pied de verre à vin, ces scientifiques ont appris à des algorithmes informatiques à reconnaître ces trèfles. Ils se basent sur la position relative des images et sur l’amplification de leur flux apparent, afin de les distinguer d’agglomérats d’étoiles, qui, dans ce cas, constituent une source de bruit pour nos algorithmes de détection. Ces résultats ont été acceptés pour publication dans la revue The Astrophysical Journal début 2021.

Les recherchent continuent avec les nouvelles éditions des catalogues Gaia. Nous espérons trouver de nouveaux trèfles cosmiques, qui tant par leur utilité, leur rareté que leur beauté, constituent de véritables joyaux cosmiques.![]()

Ludovic Delchambre, Chercheur au Groupe d’astrophysique des hautes énergies de l’Unité de Recherches STAR, Université de Liège et Jean Surdej, Professeur visiteur à l’Université de Poznan (Pologne), Professeur honoraire et directeur honoraire de Recherche F.R.S.-FNRS, Département d’astrophysique, géophysique et océanographie, Université de Liège

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi