Brassens baladin débonnaire de douce France

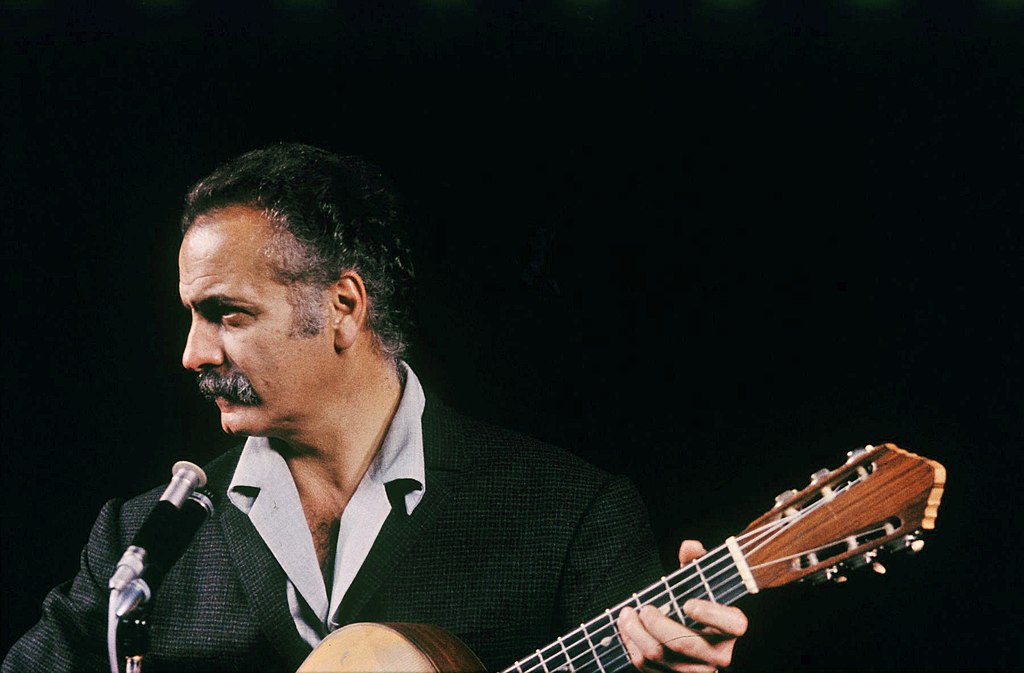

Georges Brassens en concert au Théâtre National Populaire (Lyon), 1966. – © Roger Pic/BNF

La plus sublime élégie couronne la mémoire du plus médiéval des baladins contemporains de douce France, sous le titre de Pensées des morts, et qui n’est de Georges Brassens que par sa litanie musicale, sur les mots d’Alphonse de Lamartine, le plus romantique des poètes.

Or il me plaît que le nom de simple roture de celui qui se disait lui-même indigne du titre de poète — d’ailleurs si souvent usurpé par moins inspirés que lui! — soit associé à celui d’un aristo du cœur bien plus encore que de la particule, pour évoquer en douceur nos adieux au monde.

De la mort, Brassens a parlé sur tous les tons, qui reflétaient chez lui les multiples couleurs de la vie bonne, ou plus ou moins bonne, qui n’est parfois qu’une jolie fleur dans une peau de vache — et j’entends Céline lancer comme une vanne que la vie est vache, en effet, mais que rien ne vaut la vie; et la danse des morts des chansons de Brassens nous ramène aux balades de Villon et aux jolis petits corbillards d’antan qui évoquaient encore la vie sans la morbide froideur des espaces funétiques d’aujourd’hui où le seul rite ne consiste plus, souvent, qu’en l’élimination du déchet humain…

Le très humain

L’humain, non pas le trop humain de l’hommerie, selon l’expression de Montaigne, mais le très humain marquait le regard et la voix, le tour d’esprit et le ton de celui que le populaire appelait volontiers tonton Georges, plus qu’un frère ou un père en effet: l’oncle de bon conseil, tantôt bienveillant et tantôt moqueur, jamais trop sérieux ni trop désinvolte non plus, jamais tout à fait le même et résolument lui-même à tout coup.

A l’école de la vie et à nos universités buissonnières des années 60 et suivantes, Brassens fut l’un des maîtres à ne pas penser en rond et à sentir, plus qu’à savoir, que nous retrouvions tous les soirs sur nos transistors ou nos microsillons, dans les bars ou à la maison, comme un des compagnons de prédilection de notre bohème juvénile, à l’écart des conventions familiales et sociales. A la ville, et d’abord à Paris, Georges Brassens avait hanté les caveaux de l’époque avant d’apparaître sur les scènes à sa façon toujours modeste et sans tapage, et nous n’étions pas mécontents de cette large affection du public, en nos carrées d’étudiants ou nos provinces, mais plus qu’aucun autre chanteur de ces années je me le serai pour ainsi dire approprié à l’intime, sachant beaucoup de ses chansons par cœur et revenant à certaines d’entre elles comme à des clairières de sensibilité que j’aurai rarement trouvées même dans la meilleure poésie. Nulle idolâtrie en cela, alors même qu’un nouveau culte s’instaurait à l’enseigne d’engouements frisant parfois l’hystérie, mais une véritable amitié où la tendresse bourrue d’une présence le disputait à une vivacité critique et poétique semblant couler de source – et ce que je note là à titre personnel aura sans doute été vécu par d’innombrables bonnes gens…

Cette notion de bonté pourrait sembler incongrue, à laquelle je tiens pourtant dans la double approche d’une personne (le personnage est autre chose) et d’un corpus poétique où la musique, la mélodie et les harmonies comptent autant que les mots, les images et les idées fondues en chansons-poèmes aux multiples couleurs et aux intensités non moins variables, dont la composante de bonté, ou la débonnaireté plus joviale, se retrouvent à tout moment en dépit de saillies joyeusement féroces ou polémiques.

De seize à vingt ans, quand Brassens nous est devenu familier, pas un instant nous n’avons pensé à ce qu’il avait été à notre âge, avec ou sans moustache, comme s’il était venu au monde tel qu’il serait toujours, avec sa guitare et sa simple dégaine, là encore absolument lui-même.

Du Gorille à la tombe imaginaire de la plage de Sète il y a cependant toute une vie filtrée, comme on l’a appris par la suite, mais la tonalité dominante de ses chansons, de ses premiers tâtons poétiques aux quelques vrais chefs-d’œuvre qu’il a ciselés, reste à peu près la même en dépit de son évolution et des mille variations de lumière captées au gré de son voyage autour des jardins et des cafés à terrasses ensoleillées du village du monde.

De fait c’est un village que le lieu poétique de Brassens le Sétois, Parigot d’adoption mais à la fois de toutes les régions, et d’abord par sa façon de faire chanter notre langue commune en troubadour du redoutable XXème siècle, contemporain de Ronsard et de La Fontaine, de Rabelais et de Verlaine, de Musset et de Paul Fort ou des flonflons de mirlitons…

La clarté et le plus simple n’excluent ni la finesse et les subtilités, et jusque dans l’apparente convention ou le cliché fleurent la malice complice et la jovialité de celui qui sait dans le populo —populaire qu’il est de fibre fine, mais jamais démago populiste —, autant de bonnes pâtes pétries de sagesse terrienne que d’imbéciles et de gredines. Quand on est con, etc.

S’il n’échappe pas à l’air du temps, qui est celui des vivants, Brassens n’en est tributaire par aucune posture ni aucune mode passagère sans se figer pour autant dans l’immobilité satisfaite. C’est en somme un libertaire par nature autant que par adhésion juvénile mais non doctrinaire, sa causticité n’est jamais acide comme peut l’être parfois celle de son ami Brel, et l’on ne le voit pas coller l’Affiche rouge de son ami Ferré. D’aucun parti ni d’aucune autre cause que celle de la liberté vécue et défendue par la pensée et la parole, on le suppose sympathisant des partisans à vingt ans, mais à nos vingt piges de soixante-huitards il se tient bonnement à distance, ou disons à côté, de cœur probablement mais sans manifester son opinion autrement qu’à sa façon régulière d’irrégulier, pas plus «engagé» au nouveau sens convenable que désengagé pour autant. Là encore avec Montaigne on pourrait parler, bien plus que du «juste milieu» des tièdes, du milieu juste de celui qui chemine en équilibre sur son arête personnelle.

Au-dessus de la mêlée ou claquemuré dans sa tour d’ivoire? Mais non puisqu’il s’inscrit, tranquillement, dans toute une filiation plus ou moins anarchisante à la française, que perpétuent les chansonniers insolents de Montmartre et de la Rive gauche autant que les pamphlétaires d’avant et après la Grande Guerre, pour lesquels les mots ne désarment pas sans tuer pour autant, toujours censurés ici et là… Ainsi l’adolescent lecteur du Canard enchaîné que j’ai été, dès l’âge de quatorze ans, se rappelle-t-il l’indignant opprobre qui valait au Gorille d’être interdit de diffusion sur les ondes de la Radio Suisse Romande, au début des années 60, comme le fut Le déserteur de Boris Vian par la France cocardière — mais quel surcroît de plaisir, alors, de se régaler de La mauvaise herbe, même si l’ortie lyrique du satyre satirique ne jaillit que sporadiquement dans le grand jardin de l’oncle Georges aux échappées multiples.

La poésie d’un trouvère de mots justes

Quant à la poésie, et sans le flatter à outrance ou pontifier, l’on peut dire que Brassens n’a cessé de l’honorer à merveille et sûrement plus, une fois encore, que maints versificateurs moulinant à la régulière ou déconstruisant tout au contraire, mais prenant les mêmes poses en confraternités graves et se payant en somme des mots souvent exsangues, abstraits ou inaudibles, évanescents ou juste faits pour les cénacles les plus confinés.

Pour mieux le situer par rapport au meilleur de la poésie, qui se réduit parfois à des moments de grâce même chez les plus grands — un détour par un recueil de ses textes peut être éclairant, tel que le propose, en livre de poche, l’ensemble de ses Poèmes et chansons renvoyant à une quinzaine de disques enregistrés et que complètent diverses pièces non interprétées et autres paroles sans musique. Or le meilleur des écrits de Brassens, me semble-t-il, est indissociable de la mélodie qu’ils portent et que le chant magnifie sur tous les tons, de la chansonnette à l’élégie.

A la lecture, vous trouverez probablement, amateurs vous piquant de Poésie avec un grand P, que le marbre du Cimetière marin de Paul Valéry «tient» la pente de la page avec une majesté esthétique incomparable; mais à l’écoute de la Supplique pour être enterré à la plage de Sète, c’est une grâce non moindre qui me semble offerte en partage par l’«humble troubadour», avec plus encore de douce émotion teintée d’humour.

La poésie de Georges Brassens est d’un conteur et d’un trouvère de mots justes, dont les bonheurs sont aussitôt partagés par tout un chacun et chacune; elle est d’une plasticité tour à tour délicate et charnue, elle ne craint pas de hanter les mauvais lieux sans en ressortir salie, elle réinvente à sa façon l’amour courtois et relance la verve vive des temps de jadis et naguère, elle reste urbaine en campagne et paysanne à la ville, elle est musique avant et avec la mélodie des chansons qui la portent, et puis il y a la poésie des autres que défend et illustre le passeur inspiré qu’est aussi l’interprète de La Prière de Francis Jammes ou d’Il n’y a pas d’amour heureux de Louis Aragon, du «Petit cheval blanc» de Paul Fort et enfin de ce Pensées des morts de Lamartine qui nous rappelle une fois de plus, grâce au baladin, que la mort n’existe pas en poésie…

(A la Maison bleue, ce dimanche 23 mai 2021)

Georges Brassens, Poèmes et chansons, Editions du Seuil, coll. Points, 403 pages.

Revue Instinct nomade, hors série: «Georges Brassens, La légende du siècle», Editions Germes de Barbarie, juin 2021.

À lire aussi