Dans le jardin de Boccace

Edmund Blair Leighton, How Liza Loved the King (1869), scène du Décaméron de Boccace, qui connaît un grand succès en cette période d’épidémie. – © DR

«La peste se répandit dans Florence, la plus belle de toutes les villes d’Italie. Quelques années auparavant, ce fléau s’était fait ressentir dans diverses contrées d’Orient, où il entraîna dans la mort une quantité prodigieuse de populations. Ses ravages s’étendirent jusque dans une partie de l’Occident, d’où nos iniquités, sans doute, l’attirèrent dans notre ville. Il y fit, en très peu de jours, de rapides progrès, malgré la vigilance des magistrats, qui n’oublièrent rien pour mettre les habitants à l’abri de la contagion. Mais ni le soin qu’on eut de nettoyer la ville de ses immondices, ni la précaution de n’y laisser entrer aucun malade, ni les prières et les processions publiques, ni d’autres règlements très sages, ne purent les en éloigner.»

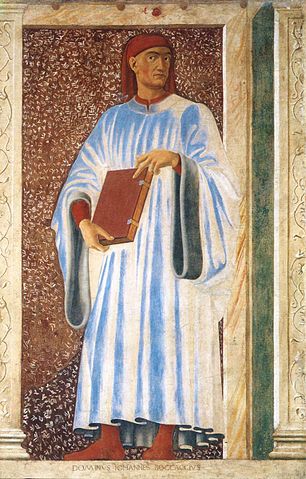

Ainsi commence l’ouvrage le plus célèbre peut-être de Boccace. Nous sommes en 1348. L’épidémie de peste noire qui frappe durement l’Europe et touche également l’empire byzantin ainsi que le monde musulman, s’est déclarée depuis une année déjà et va se prolonger jusqu’en 1352. Près de la moitié de la population de Florence en sera victime. Agé de 36 ans, Boccace est de retour dans sa ville natale depuis 1341. Auparavant, il a voyagé à Paris et a vécu à Naples. Fils naturel d’un riche négociant au service de la puissante famille des Bardi qui possède des comptoirs dans plusieurs pays, le jeune Giovanni a peu de dispositions pour les affaires. Au commerce et à la banque, il préfère les Lettres, lit les auteurs latins et la littérature courtoise. Sa rencontre avec le Florentin Niccolo Acciaiuoli, très bien introduit auprès de la maison d’Anjou, lui donne accès à la cour de Sicile où il compose ses premiers vers.

Boccace, fresque d’Andrea del Castagno, vers 1450, Galerie des Offices © Wikipédia

Un livre le marque profondément, La Divine Comédie. Toute sa vie il considérera Dante, mort à Ravenne en 1321, comme son maître. Durant son séjour napolitain, il se rendra d’ailleurs en pèlerinage au tombeau de Virgile. Comme on le sait, le poète de L’Enéide apparaît à Dante alors qu’il est «au milieu du chemin de la vie, perdu dans une forêt obscure, che la diritta via era smarita.» Et c’est Virgile qui l’incite à entreprendre le voyage aux Enfers, s’offrant de lui servir de guide.

Boccace éprouve également une profonde admiration pour un autre poète dont la réputation va grandissant. Il s’agit de Pétrarque. Il se rendra à Rome pour le rencontrer et tous deux deviendront amis. Et c’est Boccace que l’on chargera plus tard de convaincre – en vain – Pétrarque de revenir à Florence, d’où sa famille avait été chassée avec les Gibelins. De ce conflit, difficile à saisir aujourd’hui, entre partisans du Pape, les Guelfes, et tenants de l’Empereur, les Gibelins, il subsiste encore en Italie des signes visibles. En l’occurrence, les créneaux de certains édifices fortifiés! Selon qu’ils sont carrés, ils sont guelfes, ou en queues d’hirondelles, gibelins.

Dans le jardin des Hespérides

Très vite après sa parution, le Décaméron, que Boccace rédige entre 1349 et 1353, va connaître un très grand succès. Son titre, inspiré du grec, signifie «Livre des dix journées». Comme La Divine Comédie, il est écrit en langue vulgaire, c’est-à-dire en italien, ce qui constitue encore une nouveauté à l’époque. «Un mardi matin, sept jeunes dames, en habit de deuil, comme la circonstance présente semblait l’exiger, se rencontrèrent dans l’église Santa Maria Novella. La plus âgée avait à peine vingt-huit ans, et la plus jeune, dix-huit. Elles étaient toutes unies par les liens du sang ou par ceux de l’amitié.» Après la messe, l’ainée, Pampinée, suggère qu’il serait peut-être plus sage de quitter Florence et de se mettre à l’abri dans un lieu propice. Mais peut-on le faire sans le concours des hommes, s’inquiète l’une d’elles? C’est alors que trois beaux jeunes gens, appartenant eux aussi à la meilleure société florentine, entrent à leur tour dans l’église. Le hasard n’y est pour rien, l’un d’eux aime l’une des demoiselles. Aussi n’ont-elles guère de peine à convaincre les nouveaux arrivants de les accompagner.

Intérieur de Santa Maria Novella avec le grand crucifix de Giotto, Florence © Coll. part.

A l’aube du lendemain, les jeunes femmes et les jeunes gens, en compagnie de leurs domestiques, quittent Florence et gagnent un château établi sur une hauteur dans la campagne. Le lieu, comme il se doit, est enchanteur et se veut une évocation du jardin des Hespérides. «Autour du château régnait une superbe terrasse, d’où la vue portait au loin. Arrosés de belles eaux, les jardins offraient le spectacle varié de toutes sortes de fleurs. Les caves étaient pleines de vins excellents.» Pampinée est désignée comme reine de la journée – toutes et tous le seront à leur tour. La nouvelle élue, après avoir réparti les tâches, propose alors que, pour passer le temps, l’on se raconte des histoires, «quelques jolis contes, en fabriquer même.» L’idée plaît. Et c’est Pamphile qui est désigné pour commencer. L’histoire qu’il raconte, qui est aussi la première du Décaméron, est celle d’un mécréant qui à l’article de la mort se repend si bien et fait une confession tellement édifiante que tous, apprenant quel homme il fut, voient en lui un saint. «Sa réputation de sainteté s’établit si bien dans tous les esprits, que quelque genre d’adversité qu’on éprouvât, on ne s’adressait presque plus à d’autre protecteur qu’à lui.»

Les cent nouvelles qui composent le Décaméron embrassent à peu près tout le spectre de l’existence humaine. Ses joies, ses peines, l’amour, la mort. De même, Boccace use de tous les registres de la rhétorique: picaresque, épique, comique, tragique. Sans oublier la satire lorsqu’il moque le clergé. Par la suite, de nombreux auteurs s’inspireront de l’œuvre de l’Italien, à commencer par l’Anglais Chaucer pour ses Canterbury Tales. Plus près de nous, le Décaméron connaîtra plusieurs adaptations cinématographiques. La plus remarquable, à mes yeux, la plus fidèle aussi à l’esprit de Boccace, est celle de Pasolini en 1971.

Catherine et Richard surpris, Le Décaméron, film de Pasolini, 1971 © Wikipédia

Inaugurant ce qu’il appelle sa «Trilogie de la vie », qui comprend également Les Mille et une nuits et l’ouvrage de Chaucer, son film met en scène dix des histoires de Boccace, dont celle qui inaugure la première journée évoquée plus haut. On y trouve aussi la délicieuse nouvelle intitulée «Le Rossignol».

Une jeune femme, Catherine, fille d’un gentilhomme fort estimé de la Romagne, aimait un beau jeune homme, Richard. Mais comment retrouver son amoureux? Elle persuada sa mère de la laisser dormir sur la galerie de leur demeure du fait de la grande chaleur de la nuit. Où bien sûr Richard la rejoignit. Au matin, son père les trouva tous les deux nus, dormant enlacés. Il se rendit alors chez sa femme: «Levez-vous promptement, lui dit-il, venez voir votre fille; vous savez l’envie qu’elle avait du rossignol: elle a si bien fait le guet cette nuit, qu’elle l’a pris; venez voir comme elle le tient dans sa main.»

Boccace, Le Décaméron, Gallimard «Folio Classique», 2006.

À lire aussi