Pourquoi le code Morse fait encore parler

Non, le Morse n’est pas si ringard qu’il n’en a l’air – © Wikipedia

Ph.D. Student in Electrical Engineering, University of South Carolina

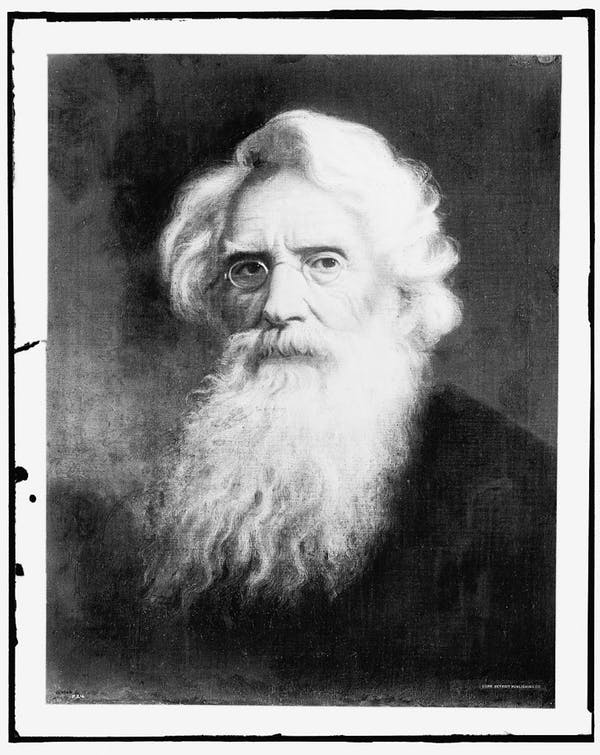

Grâce à Samuel F.B. Morse, les moyens de communication ont rapidement évolué, et continuent de le faire à un rythme accéléré. Il a inventé le télégraphe électrique en 1832. Il lui a fallu six ans de plus pour créer un code standard de communication télégraphique. En 1843, le Congrès des États-Unis lui a accordé 30 000 dollars pour installer une ligne de télégraphe entre la capitale et la ville voisine de Baltimore. Une fois l’installation achevée, Samuel Morse a fait la démonstration publique de son système de communication longue distance.

Il n’était pas le seul à travailler sur un code de communication télégraphique, mais c’est le sien qui a perduré. Les câbles, les aimants et les manipulateurs utilisés lors de la démonstration ont cédé la place aux claviers numériques sur les écrans des smartphones, mais le Morse – qui est resté foncièrement le même – est encore étonnamment d’actualité au XXIe siècle. Même si je l’ai appris et réappris plusieurs fois en tant que scout, opérateur radio amateur et pilote, je l’admire toujours autant et je m’efforce encore de le maîtriser.

Transcription, de la main Samuel F.B. Morse, du premier message en Morse jamais envoyé, le 24 mai 1844. © Bibliothèque du Congrès américain. Library of Congress

Un code simple à utiliser

Le concept clé du Morse est la fréquence avec laquelle chaque lettre de l’alphabet est utilisée en anglais. Les lettres les plus courantes sont représentées par les symboles les plus courts: le E, qui apparaît le plus souvent, est symbolisé par un point. Par contraste, le Z, la lettre la moins utilisée en anglais, était à l’origine représentée par une séquence beaucoup plus longue et complexe : point-point-point (pause) point.

En 1865, l’Union internationale des télécommunications a modifié ce code pour l’adapter aux différentes fréquences d’utilisation des lettres dans d’autres langues. Il y a eu d’autres changements depuis, mais le E se transcrit toujours par point, bien que le Z soit devenu tiret-tiret-point-point.

La référence à la fréquence d’utilisation des lettres rend ce moyen de communication très efficace: des mots simples composés de lettres courantes peuvent être transmis très rapidement. Les mots plus longs demandent plus de temps.

Passage aux ondes radio

Le système pour lequel le Morse était conçu – des connexions analogiques de câbles métalliques qui produisaient beaucoup d’interférences et nécessitaient un signal clair pour que le message soit entendu – a évolué de façon significative.

Le premier changement majeur est intervenu quelques décennies à peine après la démonstration de Samuel Morse. À la fin du XIXe siècle, Guglielmo Marconi a inventé l’équipement radiotélégraphique, qui permettait de transmettre le Morse par ondes radio plutôt que par câbles.

Samuel F. B. Morse. © Library of Congress.

Le secteur de la navigation a aussitôt adopté ce nouveau moyen de communiquer avec les navires en mer, que ce soit de bateau à bateau ou entre les bateaux et leur base. Dès 1910, la loi américaine obligeait de nombreux navires de passagers évoluant dans les eaux nationales à s’équiper d’appareils de radio pour envoyer et recevoir des messages.

Après le naufrage du Titanic, en 1912, un accord international prévoyait que, sur certains navires, un membre de l’équipage devrait se tenir en permanence à l’écoute d’éventuels messages de détresse. Ce même accord a donné naissance au «SOS» (point-point-point, tiret-tiret-tiret, point-point-point), signal international de détresse, non comme abréviation de quoi que ce soit mais parce qu’il s’agissait d’une séquence simple, facile à retenir et à transmettre. Les garde-côtes américains ont cessé de guetter les messages de détresse en 1995. La loi obligeant les navires à le faire a été abrogée en 1999, bien que la marine américaine continue d’apprendre à certaines de ses recrues à décoder, envoyer et recevoir des messages en Morse.

Les pilotes se servent eux aussi du Morse pour identifier les stations automatisées d’aide à la navigation. Il s’agit de balises radio qui les aident à suivre leur route, en volant d’un émetteur à l’autre en fonction des indications de leur feuille de route. Elles transmettent leurs identifiants – comme «BAL» pour Baltimore – en Morse. Les pilotes apprennent souvent à reconnaître le signal sonore des balises situées dans les zones qu’ils survolent fréquemment.

La flèche désigne l’encart indiquant l’équivalent en Morse de l’indicatif « BAL » d’une balise radio près de Baltimore. Capture d’écran recadrée d’une carte de l’administration de l’aviation civile américaine.

Il existe également une communauté florissante d’opérateurs radio amateur qui chérissent eux aussi le Morse. Son usage est une tradition qui remonte à l’invention de la radio. Certains de ces amateurs ont sans doute commencé à s’entraîner au Morse chez les scouts), qui en ont rendu l’apprentissage optionnel ou obligatoire au fil des années. La Commission des communications américaine demandait autrefois à tous les opérateurs radios amateurs déclarés de démontrer leur maîtrise du Morse, mais ce n’est plus le cas depuis 2007. Elle délivre encore des permis commerciaux qui l’exigent, mais ce n’est plus un critère de recrutement professionnel.

Morse lumineux

Du fait de sa simplicité – allumé ou éteint, long ou court – le Morse peut aussi s’utiliser sous forme de signaux lumineux. De nombreuses marines dans le monde entier emploient des feux clignotants pour communiquer de vaisseau à vaisseau quand l’équipage ne veut pas utiliser la radio ou que celle-ci ne fonctionne plus. La marine américaine est en train de mettre au point un système qui permettrait à un utilisateur de taper des mots et de les convertir en signaux lumineux. Le poste récepteur du destinataire décoderait ces signaux et les convertirait à nouveau en texte.

En 2017, grâce à sa maîtrise du Morse appris à l’armée, un homme blessé au cours d’une promenade a pu communiquer avec sa femme depuis la plage où il se trouvait en se servant de sa torche électrique.

Autres messages en Morse

L’exemple le plus célèbre d’utilisation du Morse dans l’histoire contemporaine est probablement celui de Jeremiah Denton, pilote de la marine américaine fait prisonnier au Vietnam. En 1966, environ un an après le début de sa captivité, qui durerait près de huit ans, cet officier a été contraint par ses geôliers nord-vietnamiens de participer à un entretien vidéo de propagande sur ses conditions de détention. Profitant de ce que la caméra faisait un gros plan sur son visage, il a cligné des yeux pour transmettre en Morse le mot torture, confirmant ainsi pour la première fois les craintes des États-Unis quant au traitement des soldats américains capturés au Nord-Vietnam.

Cligner des yeux en Morse prend du temps, mais permet aussi d’aider des personnes souffrant de maladies ou de handicaps qui les empêchent de parler ou de communiquer par d’autres moyens. Un certain nombre d’appareils (y compris les portables iPhone et Android) peuvent être configurés pour transcrire les messages en Morse de personnes aux fonctions motrices limitées.

Il existe encore aujourd’hui de nombreuses façons d’apprendre le Morse et de le pratiquer), y compris sur Internet. Dans les situations d’urgence, il s’agit parfois du seul moyen de communication dont on dispose. Au-delà de cela, le Morse est tout un art en soi, avec son rythme et sa fluidité. Envoyer et recevoir des messages en Morse peut avoir un effet apaisant, voire plonger l’utilisateur dans un état méditatif tandis qu’il se concentre sur le flux de lettres, de mots et de phrases qui lui parviennent. L’outil le plus simple est parfois le meilleur!

Cet article a été traduit de l’anglais par Iris Le Guinio pour Fast ForWord.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi