L’«asphyxie» d’Agadez, la belle du désert

Une tempête de sable se lève sur la ville d’Agadez. – © Adoum Moussa

Depuis que la problématique migratoire est devenue la marotte des médias du monde entier, tout ou presque a été dit sur le sujet. Le reportage deTemps présenta posé les bases. Comment, alors, parvenir à apporter quelque chose de plus? Comment ne pas s’aligner sur ceux qui ont déjà retranscrit l’enfer du trajet effectué par les migrants en quête d’une vie meilleure? Comment ne pas glaner un énième témoignage de passeur qui ne s’en sort plus depuis que son juteux gagne-pain a été remplacé par le maigre – et illusoire – plan de reconversion de l’Union européenne? Nous nous sommes posé la question. Et, après moult tergiversations, nous sommes parvenus à ajouter notre pierre à l’édifice en allant à la rencontre des habitants et en donnant la parole aux acteurs locaux, du gouvernement aux responsables d’organisations internationales.

Après un court passage à Niamey, en guise de douce introduction à la vie africaine, je me suis rendue à Agadez, à près de 1000 kilomètres de la capitale. La ville la plus importante du nord-ouest du Niger, avec ses 124’324 habitants, devenue le passage obligé des migrants en partance vers la Libye, l’Algérie, puis l’Europe.

Retrouvez bientôt le second volet de notre reportage au Niger: «La loi liberticide de l’UE est une agression qui ne dit pas son nom»

Arrivée à Niamey, située à environ 6 heures de vol de Genève. © 2018 Bon pour la tête / Amèle Debey

A Agadez, il est chaudement recommandé de recueillir les services d’un «fixeur». Il s’agit d’un genre d’assistant/chauffeur qui s’occupe d’organiser et d’établir le contact avec la population. Grâce à Adoum, jeune Nigérien Toubou qui exerce cette activité depuis plusieurs années, j’ai eu l’occasion d’aller à la rencontre de migrants cachés dans des ghettos en attendant de pouvoir prendre la route, puis d’aller observer les convois de véhicules en partance pour le désert. J’ai pu m’insérer parmi les citoyens d’Agadez et partager leur quotidien pendant des journées chaudes et des nuits animées. Découvrir leur culture, écouter leurs récits et surtout leur donner la parole, afin de mieux comprendre ce qui pousse certains à partir et d’autres à rester. Et puis me débarrasser de certains préjugés.

«Ici, les gens ne sont pas moins pratiquants qu’en Afrique du Nord, car plus on est pauvre et plus on est croyant».

Par exemple, je n’étais pas sûre du comportement à adopter en tant que femme blanche, esseulée. J’ignorais si mon habillement était approprié, mais j’ai pu constater que mon look décontracté et l’absence de foulard sur ma tête ne semblaient offusquer personne, dans ce pays où 99% des gens sont musulmans. J’ai pu boire des bières dans des bars, au même titre que les habitants. Ambiance à mille lieues de celle que j’ai pu ressentir en Kabylie (Algérie), où les femmes sont rigoureusement mises à l’écart des hommes dans les lieux publics.

«Ici, les gens ne sont pas moins pratiquants qu’en Afrique du Nord, car plus on est pauvre et plus on est croyant», m’explique Moussa Tchangari, président de l’ONG Alternative Espaces Citoyens, que j’ai l’occasion de rencontrer à Niamey. Mais ces différences sociétales entre les hommes et les femmes, «c’est la spécificité des Arabes, m’explique-t-il. Nous, ici, on n’a pas ces choses-là. On est très différents. Si tu vas dans les bars en ville, tu trouveras des filles qui consomment de l’alcool. Tout le monde peut consommer de l’alcool, ce n’est pas comme dans les pays du Maghreb, c’est un peu plus libéral.»

Les cinq prières quotidiennes sont sacrées à Agadez, peu importe le moment et le lieu. © 2018 Bon pour la tête / Amèle Debey

Entre la ville et le désert

A Agadez, l’air est moins pollué qu’à Niamey et une légère brise tiède fait danser la poussière du sol terreux, variant entre le sable et l’ocre. Les tuk-tuk jaunes se disputent la priorité avec les deux roues sur une route vierge de signalisation. Des gens dorment sur des tapis à même le sol et d’autres se promènent en portant des charges impressionnantes sur la tête, comme si c’était facile et même confortable. Des déchets en tout genre jonchent les rues, mordillés par des chèvres qu’on jurerait à tort à l’abandon. Des épiceries improvisées chargées de bricoles plastifiées attendent sur des brouettes de fortune que l’on vienne les chercher. Des bouteilles poussiéreuses trônent en exposition sur de petites tables, ici et là, sans qu’on ne puisse bien définir ce qu’elles contiennent. Des charrettes tirées par des ânes un peu partout. Pas un seul «Blanc» en vingt minutes de marche. Qu’est-il donc advenu à la cité touristique d’autrefois, dont le centre historique est classé au patrimoine de l’UNESCO? «Lorsqu’il y avait du tourisme, la période était bonne pour la population, m’explique le maire de la ville, Rhissa Feltou. On ne sentait pas l’existence de l’Etat. Ça marchait très bien. Les gens investissaient dans l’école, les hôpitaux.»

On jurerait que c’est un jeu d’enfant! © 2018 Bon pour la tête / Amèle Debey

Depuis les rebellions touarègues (1990 et 2007) et l’implantation de certaines cellules djihadistes, Agadez est considérée comme une zone dangereuse, en particulier pour les Occidentaux, à cause des risques d’enlèvement. Tout établissement doit donc se munir d’un personnel de sécurité s’il veut pouvoir compter des «Blancs» dans sa clientèle. La situation est considérée comme tellement instable que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déconseille fortement de se rendre au Niger. Et il n’est pas le seul. J’ai appris plus tard que les frais de recherches en cas d’enlèvement doivent être assumés par les victimes qui s’aventurent dans cette zone malgré les avertissements.

«L’environnement sociopolitique et géopolitique fait que le Sahel dans son ensemble est aujourd’hui menacé par des groupuscules, confirme Rhissa Feltou. Il y a la guerre au Mali, l’instabilité en Libye, les islamistes au Nigeria, et les différentes prises d’otages et attaques terroristes qu’il y a eu (et qu’il y a toujours, ndlr.) au Niger».

Entre inconscience et naïveté, la perception que je m’étais faite du danger n’avait pas pris forme à Agadez. La question de savoir si ce sentiment d’insécurité trouvait ses fondements au-delà de l’impression que s’en faisaient nos Départements, prompts à dire à tout le monde de n’aller nulle part au moindre écueil, me perturbait. J’ai donc profité de l’occasion pour creuser le sujet avec ce touareg qui siège à la mairie depuis 2011: «Il y a des raisons de se méfier, mais il y a aussi des raisons pour lesquelles il faut entretenir cette situation. Car ils sont plusieurs à y trouver leur intérêt, confie-t-il. Aussi bien les Etats que les officiers de sécurité doivent trouver leur compte là-dedans. Les ONG aussi (…) il faut bien trouver des arguments pour pouvoir demander de l’argent et financer les actions de bienfaisance, pour justifier leur présence dans ces pays.»

«On nous aide à rester pauvres»

«Je ne sais pas si on fait de l’aide au développement de nos jours, c’est plutôt de l’aide au sous-développement. On nous aide à rester toujours pauvres et dépendants des autres, ajoute Rhissa Feltou. Je suis tellement plongé dans ces questions que, tous les jours, j’ai l’impression que je ne vais pas m’en sortir. On asphyxie la ville d’Agadez. On nous maintient dans un état primaire de sous-développement. L’UE annonce des milliards, mais ils sont où les milliards? (L’Union européenne a versé plusieurs millions d’euros – donc plusieurs milliards de francs CFA – pour accompagner le Niger dans sa transition, ndlr.).

Entre 2015 et aujourd’hui, la situation a empiré. Les gens n’ont pas de travail, il y a beaucoup de chômage. Je le vois au niveau des recettes de la commune, au niveau des impôts, ça ne rentre pas. Les gens sont insolvables. La pauvreté est là. L’UE fait beaucoup de tapage. Un programme à gauche, un programme à droite, seuls 10% des projets arrivent à nous.»

La route du profit

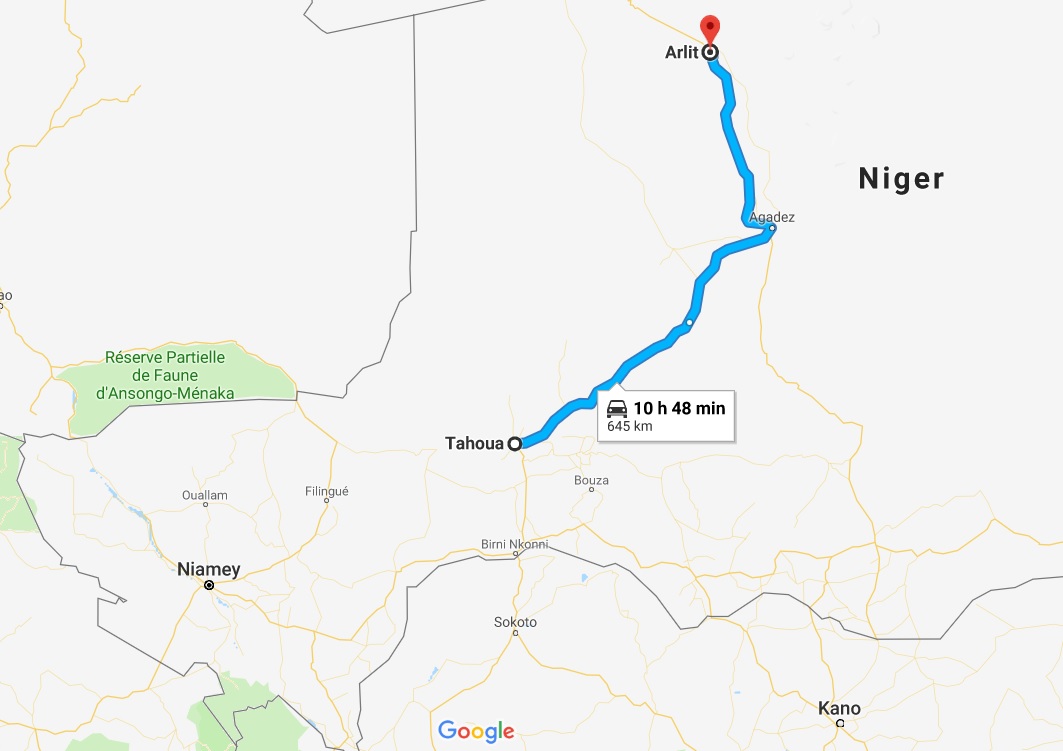

Symbole de cette aide européenne qui ne vient pas, la «route de l’uranium» est tristement célèbre dans la région, à cause de son état déplorable à l’origine de bon nombre d’accidents. Les voyageurs qui souhaitent se rendre de Niamey à Agadez par la route sont contraints de l’emprunter, puisqu’elle va de Tahoua à Arlit (650 km). «Depuis que je suis ici, m’explique une Européenne installée dans la région, le temps en bus pour aller de Niamey à Agadez n’a fait qu’augmenter alors que les bus se sont modernisés. Je ne sais même pas pourquoi on l’appelle encore une route. Les autorités ne font rien! J’habitais dans une zone horlogère en Suisse, les Américains sont venus construire une usine de piles, ils ont construit leur route! Ils y ont participé avec les autorités. Cette route elle sert à la population, on est d’accord, mais elle sert avant tout à transporter l’uranium que les Français exploitent, ils pourraient au moins participer pour la refaire», s’emporte-t-elle. La société française Orano (anciennement appelée AREVA) qui exploite cette usine est restée sourde à mes demandes d’explications.

Voilà des années que les autorités promettent de se charger du problème. © Google

Rhissa Feltou est également très critique à l’égard des Français, qui «n’ont même pas été capables de faire une route», m’a-t-il dit, spontanément. Alors que les Américains ont reconstruit l’aéroport d’Agadez, initialement érigé par Kadhafi. Précisément, car cette aide n’était pas totalement désintéressée: les Etasuniens contrôlent désormais la zone, qui abrite également l’une de leur base militaire.

«Ce ne sont plus des nids de poule qu’il y a sur cette route, ce sont des tombes», selon le maire. © Aïr Info Agadez

«Ah ça, elles poussent comme des champignons ces bases militaires, mais on ne sait pas trop à quoi elles vont servir, me confie une autre Européenne établie à Agadez et particulièrement remontée contre un gouvernement qui courbe trop facilement l’échine face aux plus puissants. Ils disent que c’est dans le cadre de la lutte contre la migration, mais vous avez déjà vu des militaires tirer sur des migrants, vous?»

A Agadez, les autorités locales s’en sortent comme elles peuvent et la rumeur dit que certaines améliorations des infrastructures publiques auraient été financées par la mafia qui gère le trafic de drogue. Certaines des routes secondaires de la ville ont donc été (re)faites et des panneaux solaires ont été installés afin d’alimenter l’éclairage public. L’un des nombreux éléments auxquels j’étais loin de m’attendre, tout comme la capacité des jeunes à continuer à faire la fête malgré un climat peu réjouissant et dans un pays, parmi les plus pauvres du monde, qui défend des valeurs religieuses aussi incompatibles avec les éléments de la fête…

Le contraste entre l’équipement moderne et l’état des habitations est frappant. © 2018 Bon pour la tête / Amèle Debey

Pourtant, grâce au fixeur rencontré sur place, j’ai pu découvrir la nightlife d’Agadez. Des bars à ciel ouvert d’où retentissent des notes entraînantes, des motos qui se livrent à des concours de figures en face des établissements où se produisent des groupes de musique et où les femmes et les hommes se rejoignent sur la piste de danse, comme devant le bar. Des hommes qui se tiennent la main dans la rue, parce qu’«ici ça se fait, qu’il n’y a pas de problème avec ça, que c’est un signe d’amitié». Des terrains aménagés avec des narguilés, des tapis et des bancs pour les cas de fringales nocturnes, lors desquelles les brochettes de viande sont salvatrices. Tant de délices qui nous font oublier l’hygiène très relative des toilettes des boîtes de nuit, la pollution des rues ou encore l’insistance des vendeurs. Lors de la soirée, j’ai eu l’occasion de discuter longuement avec les deux serveuses, Felicia et Joy, qui ont quitté le Nigeria pour venir travailler dans le pays voisin. Interrogée sur d’hypothétiques rêves européens, toutes deux ont la même réaction: hors de question de prendre autant de risque pour partir. S’y rendre en avion, pourquoi pas, mais pas question de le faire illégalement. Comme Felicia et Joy, beaucoup de jeunes m’ont tenu le même discours, y compris au centre de tri de l’Organisation internationale de la migration que j’ai eu l’occasion de visiter. De notre point de vue, de l’autre côté de la Méditerranée, l’afflux de migrants semble hors de contrôle. Cependant, et comme j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte grâce aux rencontres et aux interviews effectuées tout au long de cette semaine, les migrants désireux de se rendre eu Europe sont une minorité. J’ai eu l’occasion de recueillir des témoignages et de m’intéresser de plus près aux chiffres de la migration, qui ne sont pas toujours en accord avec les discours de certains dirigeants européens.

Au terme de mon périple, je me suis demandée si j’aurais été capable de vivre là-bas, comme ces Européens que j’ai rencontrés, ou si mon adaptation apparente et mon sentiment de bien-être avaient été induits par la conscience d’un proche retour. Je trouvais les gens fondamentalement humains, comme s’ils n’avaient pas été pervertis par notre société si développée… Là-bas, tout le monde se fait un plaisir – ou un devoir – d’aider lorsqu’il le peut. La notion d’individualisme semble avoir épargné la communauté. Et ce, malgré les difficultés du quotidien ô combien plus concrètes que les nôtres.

«Il n’y a qu’en Europe qu’on est malheureux parce qu’on est pauvres, conclut une des trois Suissesses d’Agadez. Ici, ces deux notions n’ont pas de rapport.»

Le jour du départ, à l’aéroport d’Agadez. © 2018 Bon pour la tête / Amèle Debey

A lire aussi:

«L’Afrique est sous le poids d’une nouvelle colonisation pire que celle qu’elle a connue» – Amèle Debey

Suissesses à Agadez: «Y a-t-il moins de dignité à fuir la misère qu’à fuir les balles?» – Amèle Debey

«La loi liberticide de l’UE est une agression qui ne dit pas son nom» – Amèle Debey

À lire aussi