Les prêtresses de l’Égypte ancienne: entre érotisme et religion

Elodie Yung dans le rôle d’Hathor. – © Hero wikia

Certaines prêtresses jouaient le rôle de chanteuses, de musiciennes et de danseuses. D’autres étaient censées s’unir charnellement avec le dieu auquel elles étaient consacrées.

Mais qui était Dame Hetpet ?

Hetpet est connue depuis 1909: des blocs de pierre portant son nom avaient alors été découverts, non loin du Caire ; ils provenaient de l’entrée de son tombeau qui ne fut découvert qu’en 2017. Hetpet était une noble dame de la 5e dynastie (vers 2400 av. J.-C.) ; c’est pourquoi elle fut enterrée dans la nécropole des notables de son époque. Son titre de prêtresse d’Hathor, déesse de la fertilité, ne signifie pas qu’elle ait exclusivement rempli une fonction religieuse. Comme d’autres nobles, elle a pu cumuler des charges religieuses et administratives. Gageons que l’étude approfondie de son tombeau nous livrera davantage d’informations à son sujet.

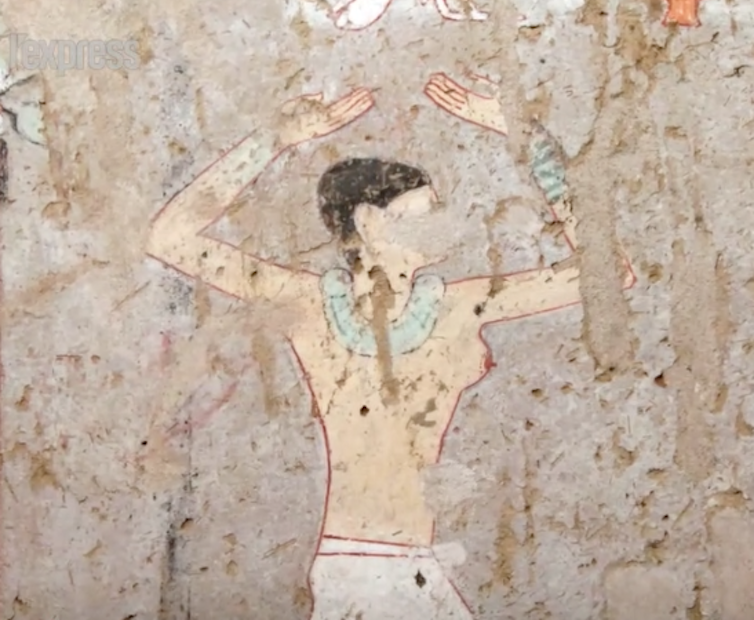

La sépulture de Hetpet, révélée au grand public en février 2018, est ornée de peintures très bien conservées dont certaines sont assez peu communes: on y voit notamment un orchestre, un singe qui danse ou encore des danseuses aux seins nus, comme le révèle une vidéo récemment publiée.

Ces images d’un bonheur idyllique pourraient être liées aux bienfaits dispensés par Hathor.

Danseuse aux seins nus, peinture du tombeau de Hetpet.

lexpress, capture extraite d’une vidéo.

Le rôle des prêtresses égyptiennes

Les Égyptiens, polythéistes, adoraient autant de dieux que de déesses, parmi lesquelles Hathor, ou encore Sekhmet, Bastet et Isis jouaient un rôle majeur.

Plus généralement, un principe féminin était présent dans de nombreux mythes : les Égyptiens pensaient que, pour exister, le monde avait besoin de féminité. Les dieux ne pouvaient se passer des déesses, pas plus que les pharaons des reines et les hommes de leurs épouses. Il n’est donc pas étonnant que des femmes aient officié dans les temples, aux côtés des prêtres.

Les prêtresses comme Hetpet se consacraient au culte de grandes déesses féminines, tandis que d’autres officiaient dans les sanctuaires de divinités masculines. Les reines pharaoniques jouèrent elles aussi un rôle religieux. Au Nouvel Empire (vers 1550-1080 av. J.-C.), elles étaient considérées à la fois comme les épouses du pharaon et du grand dieu céleste Amon. Ahmès-Néfertari, femme du fondateur de la 18e dynastie (vers 1550 av. J.-C.), est la première à avoir joué ce double rôle matrimonial. Le dieu, comme le pharaon, était censé lui rendre visite et s’unir sexuellement avec elle.

Les divines adoratrices, « mains » du dieu Amon

À partir de la 21e dynastie (vers 1070-945 av. J.-C.), la reine est remplacée dans sa relation avec Amon par une fille du pharaon, consacrée au dieu. Elle porte le titre de divine adoratrice.

Ce statut est équivalent à celui d’une souveraine. La jeune fille est intronisée par Amon lui-même, au cours d’une cérémonie de couronnement. Elle est pourvue de tous les attributs des reines: fouet, sceptre, diadème; et son nom est inscrit dans un cartouche (forme ovale). Comme le pharaon, elle peut être représentée en sphinx, c’est-à-dire avec un corps de lionne, symbole de son autorité. Elle possède aussi un palais, un personnel administratif et des domaines agricoles qui lui assurent d’importants revenus.

Sa fonction consiste à pénétrer chaque jour dans le temple afin d’exciter le dieu. Sur des bas-reliefs, on la voit agitant des sistres, sorte de hochets métalliques, devant la statue de son époux divin qu’elle a pour mission de provoquer. Mais Amon ne se laisse pas facilement aguicher. Suivant un rituel précis, l’adoratrice doit le séduire. Elle finit par enlacer et caresser la statue; d’où l’expression «main du dieu» qui désigne cette prêtresse particulière. La formule est explicite: l’adoratrice éveille les pulsions sexuelles de son époux céleste.

Dans les faits, la divine adoratrice était vierge et devait le rester, sans doute sous peine de mort. Aussi les archéologues qui ont découvert, à la fin du 19e siècle, la momie de la divine adoratrice Maatkaré (21e dynastie), ont été étonnés de trouver à ses côtés les restes d’une petite momie. L’épouse terrestre d’Amon avait-elle rompu son vœu de chasteté et eu un enfant d’un amant humain? La radiographie de la momie, dans les années 1970, a finalement disculpé Maatkaré; il ne s’agissait pas d’un bébé, seulement du singe de compagnie de l’adoratrice. Un babouin.

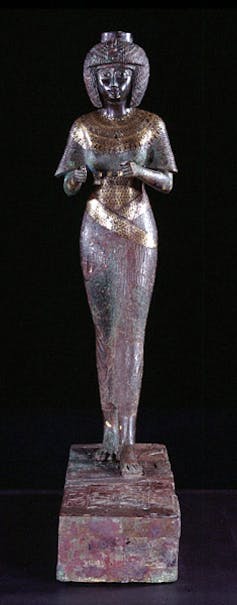

La «divine adoratrice d’Amon», Karomama.

G. Poncet, Le Louvre

Le charme de Karomama

Le Musée du Louvre possède une statuette en bronze, incrustée d’or et d’argent, figurant la divine adoratrice Karomama (vers 870 av. J.-C.).

La jeune femme, consacrée à Amon, tenait dans ses mains deux sistres, aujourd’hui disparus. C’est ainsi qu’elle se présentait devant la statue de son dieu.

Elégante, elle porte une robe plissée qui met en valeur sa poitrine et ses cuisses. Une sorte d’hymne à la féminité, mais dans un rôle très «genré», c’est-à-dire de complémentarité par rapport à la virilité du dieu auquel elle doit plaire. C’est pourquoi la divine adoratrice est forcément représentée jeune, grande et svelte, selon les canons de la beauté féminine de l’époque. Elle est censée incarner la parfaite épouse, la femme au fort potentiel érotique, occupant une place essentielle dans l’harmonie terrestre et cosmique. Si elle perdait son charme, ou si elle ne parvenait plus à plaire au dieu, l’univers s’effondrerait.

Prêtresses des reines et reines prêtresses

Les Ptolémées (305-30 av. J.-C.), souverains égyptiens d’origine macédonienne, créèrent de nouvelles prêtrises féminines afin d’honorer les reines divinisées de leur dynastie, comme Arsinoé II et les Cléopâtre successives. Ces prêtresses étaient recrutées parmi les filles de l’élite grecque alors installée en Égypte. Les inscriptions nous révèlent leurs titres : canéphore («porteuse de la corbeille sacrée»), phosphore («porteuse de torches»), stéphanéphore («porteuse de couronnes»), selon les objets de culte qu’elles arboraient lors des cérémonies.

Mais la principale grande prêtresse du royaume était alors à nouveau, et comme au Nouvel Empire, la reine d’Égypte elle-même. Ainsi la célèbre Cléopâtre est figurée dans son rôle sacerdotal, en train de rendre un culte aux dieux égyptiens sur les parois du temple de la déesse Hathor (encore elle!) à Dendérah.

Theda Bara dans le rôle de Cléopâtre, 1917.

Wikimedia

Wikimedia

Charme et religion

Fasciné par l’Égypte, l’historien grec Hérodote (5e siècle av. J.-C.), raconte dans ses Histoires (livre II, 60) que des prêtresses s’exhibaient publiquement lors des fêtes en l’honneur de la déesse Bastet, qui avaient lieu chaque année dans le nord du pays. Installées sur des barques, elles naviguaient sur un bras du Nil, tout en faisant cliqueter leurs sistres et en chantant; certaines, affirme Hérodote, soulevaient leurs robes, dévoilant le haut de leurs cuisses. Sans doute un rite de fertilité.

Aujourd’hui, la figure de la grande prêtresse égyptienne, pratiquant des rituels magiques, alimente toujours des fantasmes, mêlant érotisme et exotisme. Au début du XXe siècle, la sulfureuse actrice Theda Bara disait rendre un culte à Amon dans son appartement de Los Angeles.

Depuis, les incarnations successives de pharaonnes, à l’écran, revêtent toujours une dimension religieuse. Les prêtresses de l’ancienne Égypte, comme les reines et les déesses, ne cessent de fasciner un large public, d’autant plus que culte et sexualité paraissent aujourd’hui radicalement dissociés, du moins dans les religions monothéistes. Dernière en date, Élodie Yung incarnait Hathor, la déesse qu’adora Hetpet il y a environ 4400 ans, dans un film sorti en 2016.

Les croyances égyptiennes offrent ainsi l’image d’un ailleurs où le charme et la morale n’étaient pas encore en conflit.

Christian-Georges Schwentzel est l’auteur de «Cléopâtre, la déesse-reine», aux éditions Payot.

Christian-Georges Schwentzel est l’auteur de «Cléopâtre, la déesse-reine», aux éditions Payot.

Christian-Georges Schwentzel, Professeur d’histoire ancienne, Université de Lorraine

L’article original publié sur The Conversation.

À lire aussi