Qui se ressemble s’assemble: les difficiles défis du contact interculturel

L’anxiété intergroupe et l’inconfort momentané des interactions interculturelles demeurent des obstacles de taille au vivre-ensemble harmonieux. © Shutterstock

Marina M. Doucerain, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Le vivre-ensemble décrit le minimum vital requis pour vivre en paix avec ses voisins, sans avoir à s’y investir démesurément. Ce terme se distingue de l’action de vivre ensemble, qui fait simplement référence au fait d’exister au sein d’une communauté.

Des évènements tragiques comme la mort de George Floyd aux États-Unis ou celle de Joyce Echaquan au Québec nous rappellent avec force l’importance du vivre-ensemble. Moins dramatique, mais tout de même révélatrice, l’arrestation musclée d’un jeune Noir récemment à Québec démontre que des tensions et des préjugés persistent dans nos sociétés.

Chercheuse universitaire en psychologie sociale, cette question est au cœur de mes travaux.

La recette du vivre-ensemble

La psychologie sociale nous propose une solution simple pour réduire les préjugés, discriminations et stéréotypes : le contact interculturel, c’est-à-dire les interactions avec des membres d’un groupe ethnoculturel différent du sien. Par exemple, une personne blanche étant amie avec des personnes noires manifesterait moins de racisme envers ce groupe ethnoculturel.

Alors, affaire réglée ? Pas exactement. Il reste un problème de taille : les gens n’ont en général que très peu de contact interculturel au quotidien. Une de nos études a recensé le réseau d’amis et connaissances de personnes immigrantes d’origine russe au Canada. Ce réseau comptait 10,2 personnes en moyenne, mais seulement 1,7 d’entre elles étaient issues du groupe canadien majoritaire !

Étant donné ses bénéfices en termes de vivre-ensemble, pourquoi le contact interculturel est-il si rare ? On peut penser à deux raisons, une au niveau individuel et une au niveau sociétal.

Ce qu’on connaît nous rassure

Pour bien des gens, l’idée d’interagir avec quelqu’un d’un groupe ethnoculturel différent du leur suscite des inquiétudes. Ils craignent d’être incompris, gênés, de se sentir incompétents. Ils appréhendent aussi être jugés, rejetés, voire exploités. Dans des cas extrêmes, ils redoutent même des préjudices physiques, comme une attaque ou de la contamination. Enfin, ils peuvent avoir peur que leur propre groupe les désapprouve pour avoir interagi avec quelqu’un de l’extérieur. Les psychologues appellent ce faisceau d’inquiétudes l’anxiété intergroupe_.

Ce type d’inquiétude fait en sorte que beaucoup ont tendance à éviter le contact interculturel au quotidien. Avec Myra Deraîche, maître de langue à l’UQAM, nous avons documenté ce phénomène dans une étude menée auprès d’étudiants de deux universités québécoises. Nos résultats préliminaires montrent que plus les personnes sondées ressentent d’anxiété intergroupe, moins elles sont enclines à prendre part à des activités d’échanges interculturels.

L’anxiété intergroupe diminue donc notre motivation à être en contact avec des personnes d’autres groupes ethnoculturels. Mais nos craintes sont-elles justifiées ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs Negin Toosi et ses collègues ont mené une méta-analyse – une approche synthétisant les résultats d’une série d’études indépendantes – de 108 études comparant les interactions entre personnes de même ethnicité ou d’ethnicités différentes.

Les résultats ont montré qu’interagir avec quelqu’un d’une autre ethnicité entraîne davantage d’émotions négatives et de stress que si l’interaction a lieu avec une personne de la même ethnicité.

Nos appréhensions envers le contact interculturel ne sont donc pas uniquement le fruit de notre imagination. Le contact interculturel semble effectivement éprouvant – à court terme.

Cette nuance entre effets à court et long terme est essentielle. Le stress et l’anxiété générés par une interaction interculturelle s’estompent à travers le temps et s’amenuisent à mesure que nous répétons l’expérience. En somme, si une interaction interculturelle peut être ardue sur le moment, une accumulation de telles interactions a tendance à réduire les préjugés à long terme.

Malgré cette vision à long terme positive, l’anxiété intergroupe et l’inconfort momentané des interactions interculturelles demeurent des obstacles de taille à la généralisation du contact interculturel.

Une ségrégation informelle

Au-delà du niveau individuel, la ségrégation ethnique de nos sociétés – la séparation systématique des personnes selon des critères ethnoculturels – est probablement moins une chose du passé que l’on aimerait le croire.

Bien sûr, bien des pays ont mis en place des législations visant à formellement contrer ce type de ségrégation, qui résulte de pratiques discriminatoires. On peut penser à la Loi sur l’équité en matière d’emploi au Canada ou au Fair Housing Act (1968), qui interdit la discrimination dans la vente ou la location de logements aux États-Unis. Malheureusement, plusieurs études montrent que la ségrégation ethnique persiste de manière informelle.

Dans l’une d’entre elles, l’équipe de recherche a construit une série de cartes documentant la composition ethnique des plaisanciers sur une plage sud-africaine (période post-apartheid, en 2000). Ces cartes ont révélé des patrons d’isolement ethnique très clairs où les personnes blanches avaient tendance à occuper des zones « blanches » et vice-versa pour les personnes noires. Plus encore, les vacanciers blancs quittaient certaines zones lorsqu’elles devenaient densément occupées par des vacanciers noirs.

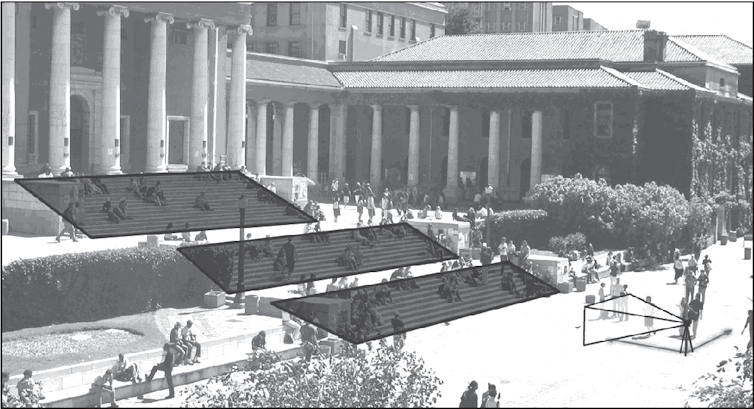

Une autre étude a observé, en 2005, les personnes utilisant les marches d’un grand escalier extérieur menant à un bâtiment public, pour se rendre au bâtiment ou s’asseoir un moment. Un appareil photo capturait la scène entière toutes les 30 secondes. L’analyse des photos a montré que les personnes préféraient occuper différentes régions des marches selon leur ethnicité. Moins il y avait de monde sur les marches, plus cette tendance à la ségrégation ethnique s’accentuait.

Tiré de l’étude de Tredoux et al. (2005). Ségrégation ethnique observée sur les marches de l’Université de Cape Town. South African Journal of Psychology

Tiré de l’étude de Tredoux et al. (2005). Ségrégation ethnique observée sur les marches de l’Université de Cape Town. South African Journal of Psychology

Cette ségrégation ethnique – aussi documentée dans les écoles, les cafétérias, les files d’attente, les bars, etc. – est complètement informelle. Aucune règle explicite n’indique qu’une personne devrait choisir telle ou telle zone. Il s’agit donc d’un système de pratiques implicites qui imprègne nos sociétés, quelque chose que le psychologue John Dixon et ses collègues appellent « la microécologie de la ségrégation raciale dans les espaces de vie quotidiens ».

Cette ségrégation quotidienne, dont nous ne sommes généralement pas conscients, est une entrave majeure au contact interculturel. Si nous naviguons notre vie de tous les jours plus ou moins constamment entourés d’autres personnes du même groupe ethnoculturel, les opportunités de contact interculturel risquent d’être rare.

Ne pas jeter l’éponge

À première vue, le contact interculturel semble être une panacée pour favoriser le vivre-ensemble. Si c’en est une, elle est plutôt laborieuse et passablement rare.

Cela ne veut pas dire qu’il faut jeter l’éponge. Au niveau individuel, il serait important d’être conscient de l’inconfort initial des interactions interculturelles et de l’accepter. Certaines approches thérapeutiques en psychologie apportent un mieux-être en amenant les individus à accepter la présence de difficultés et à agir en accord avec leurs valeurs malgré ces difficultés. Une approche semblable pourrait être envisagée pour le contact interculturel.

Au niveau plus large, une prise de conscience est également nécessaire, pour prendre acte de la ténacité des pratiques quotidiennes favorisant implicitement la ségrégation ethnique de nos sociétés. Il serait aussi judicieux de développer des partenariats entre les décideurs qui façonnent les espaces publics et les psychologues spécialisés dans les dynamiques du comportement interculturel. Il devrait être possible de concevoir des espaces publics qui contrent nos tendances à diviser l’espace selon des lignes ethnoculturelles.

Aucune de ces recommandations n’est aisée, mais le jeu en vaut la chandelle. À l’instar de Martin Luther King Jr, « I have a dream », et le contact interculturel reste une avenue prometteuse pour réaliser cette vision d’un vivre-ensemble harmonieux.![]()

Marina M. Doucerain, Associate professor in social psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi