Un missionnaire suisse à la conquête du Midwest

Une famille lakota devant des tentes, dans la réserve de Standing Rock (Dakota du Nord et du Sud) en 1938. – © NARA

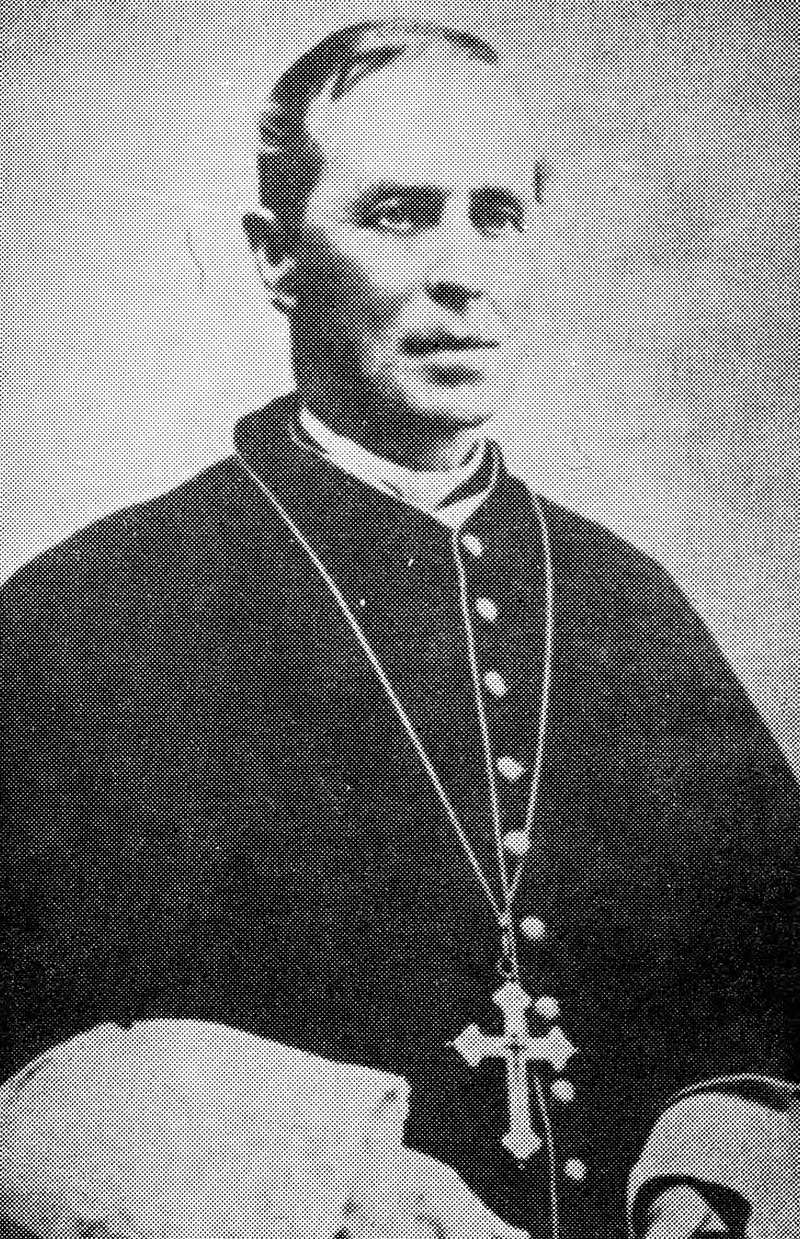

La mission de Martin Marty était à la fois simple à décrire et impossible à réaliser: «civiliser», c’est-à-dire convertir au christianisme, les populations Sioux présentes sur le territoire bien avant l’arrivée des premiers colons. A ce titre, il est considéré comme l’un des exterminateurs de la culture indigène dans le Midwest américain.

De Schwytz à la Conquête de l’Ouest

Tout commence dans le canton de Schwytz où nait Aloys Joseph Martin, fils de sacristain, en février 1834, puis à Fribourg, et enfin à l’abbaye d’Einsiedeln, où il achève sa formation cléricale chez les bénédictins. Il devient abbé en 1855 sous le prénom de Martin. Les auteurs soulignent que Martin a été élevé dans le culte du jésuite Saint François Xavier, célèbre pour ses missions en Asie et en Afrique au XVIème siècle. Problème: la Constitution de 1848 interdit l’ordre des jésuites et les catholiques suisses se sentent sous la domination des protestants.

Dès les années 1850, de nombreux colons laïcs et religieux s’installent donc aux Etats-Unis, fondent un prieuré, puis une abbaye, Saint Meinrad (Indiana) dont Martin Marty devient l’abbé en 1870.

Martin et les païens

L’abbé s’ennuie dans ses fonctions de gestionnaire. Il tient à être un véritable missionnaire et son ambition, devenir «apôtre des Indiens» ne pourra être menée à bien que s’il s’avance «dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort»: au contact direct des Amérindiens.

L’historien Manuel Menrath rappelle le contexte. Après la guerre de Sécession, il n’était plus indiqué d’employer la manière forte mais plutôt, en considérant «l’inégalité de naissance» entre indigènes et colons, de s’assurer un peuple de domestiques, de travailleurs corvéables, tous «bons chrétiens» bien sûr. Les différentes Eglises et organisations missionnaires se sont alors vues attribuer les réserves où l’armée américaine retenait les tribus natives, «race perdue et ignorante» selon le Département de l’Intérieur de l’époque. Que la méthode soit plus ou moins forte, on parle bien d’ethnocide, et Martin Marty a pris part à ce qui est aujourd’hui considéré comme son «dernier acte».

C’est ainsi qu’en 1876, l’abbé de Saint Meinrad part pour la réserve de Standing Rock, peuplée par des indiens Lakotas (appartenant au groupe ethnique des Sioux), qu’il considère comme des «fainéants, oisifs et mendiants». Sans doute son sacerdoce le poussait à désapprouver l’usage de la violence contre les Amérindiens. Il n’en demeure pas moins qu’aux yeux de Martin Marty, ces derniers étaient «d’une culture arriérée».

Pour «civiliser» les Lakotas, il s’emploie à séparer les enfants de leurs familles, afin d’en faire de bons catholiques et de les envoyer à l’âge adulte fonder en chrétiens leurs propres foyers. Beaucoup d’enfants de tribus natives étaient déjà envoyés par leurs parents dans des pensionnats, où il était permis d’espérer qu’ils échapperaient à la violence des réserves. Par souci d’efficacité plus que par humanité, les règles des instituts fondés par Marty étaient plus libérales: les enfants pouvaient continuer à parler leur langue maternelle, les conditions de vie et d’hygiène étaient correctes. On les dépouillait «seulement» de leurs cheveux, coiffes et habits traditionnels. «C’était déjà un viol de l’âme indienne», souligne M. Menrath.

A sa mort, en 1896 à Saint Cloud (Minnesota), Martin Marty avait accompli plus de 6’000 conversions. La plupart des tribus indigènes ont jusqu’à l’heure actuelle conservé une tradition chrétienne. Mais le rassemblement d’enfants de différentes tribus dans de mêmes pensionnats a fini, à terme, par semer le germe du mouvement panindien.

Malgré les massacres, les mauvais traitements, malgré le mépris et les discriminations dont sont toujours victimes aujourd’hui les descendants des tribus natives, il est permis de considérer que l’ethnocide a échoué: les cultures et les traditions, les langues et les spiritualités indigènes perdurent et sont précieusement conservées par leurs héritiers.

Lire l’article original.

À lire aussi