Que faire d’un passé qui ressurgit et qui n’est pas le nôtre?

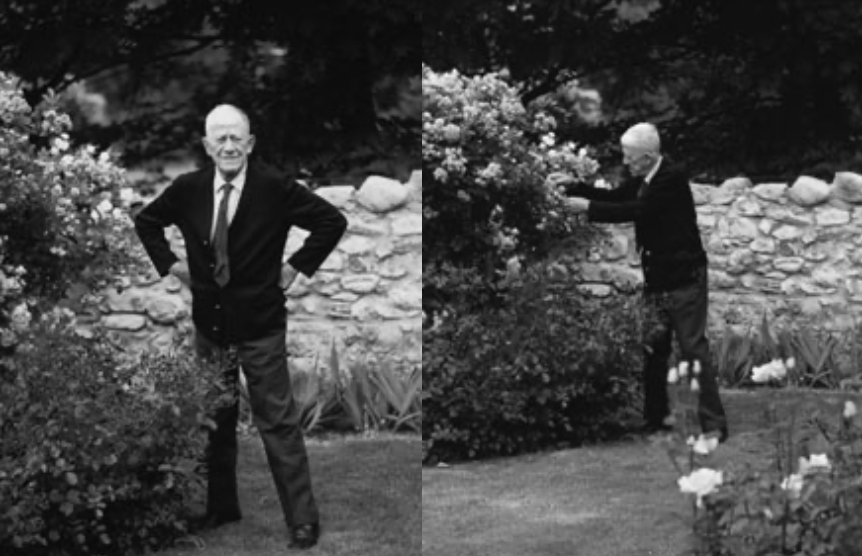

© Alex Mayenfisch – Les Cahiers dessinés

Voilà un livre étrange, et c’est tant mieux. Un récit entre textes et dessins, ce n’est pas inhabituel aux Cahiers Dessinés, mais ce ton, cette construction narrative, ce style… Alex Mayenfisch est un des fondateurs, en 1985, de l’association Climage, un collectif de cinéastes indépendants «possédant une forte conscience sociale et historique». Il a notamment réalisé des documentaires sur le début des vacances payées pour les ouvriers suisses, sur les chômeurs, sur l’usine Iril de Renens, le droit à l’avortement, l’émergence de la conscience écologique ou encore les prémices de Mai 68 en Suisse.

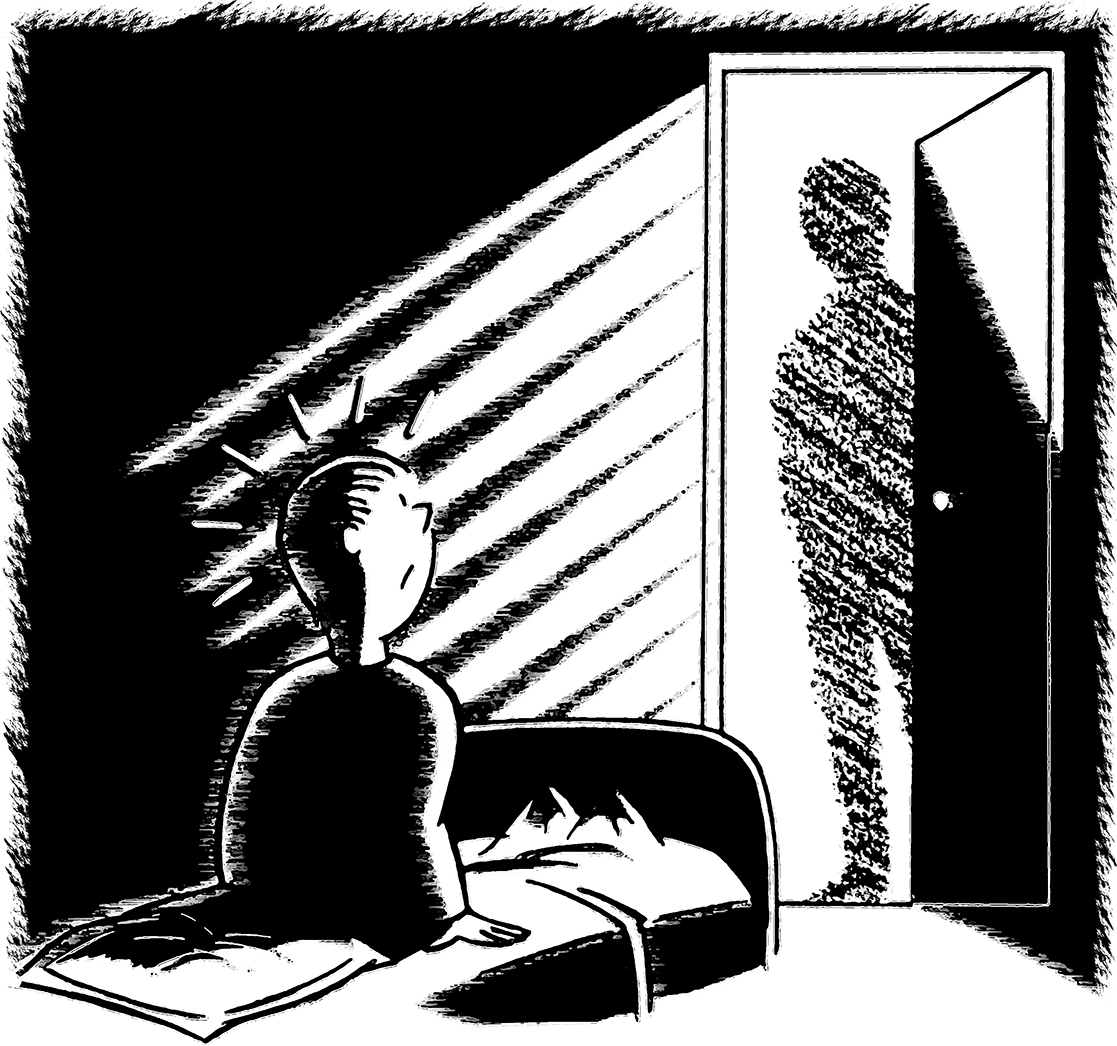

Aujourd’hui, c’est un documentaire sur lui-même qu’il livre avec Trois secrets, trois guerres, un papa, édité aux Cahiers Dessinés, un documentaire sur l’histoire de son père, dont il a découvert très tard, bien après sa mort, qu’il avait fait partie de la Waffen SS. Un documentaire qu’il a dessiné et écrit de manière sobre et factuelle.

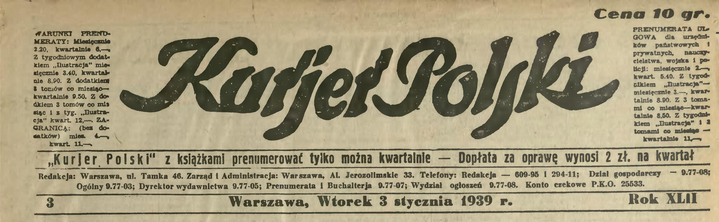

«Né en 1924 à Berlin, d’un père suisse, ingénieur représentant des firmes helvétiques, et d’une mère allemande, il [le père d’Alex Mayenfisch] a un frère de deux ans son cadet. En 1927, la famille déménage à Paris où son père ouvre un bureau d’ingénieur. En 1939, il est envoyé une année en internat en Suisse.»

Un père souvent absent et aux activités mystérieuses

Le livre débute en 1960, quand la famille de l’auteur, qui a alors six ans, est à nouveau réunie après une longue absence à l’étranger des parents. Alex Mayenfisch parle de lui comme «l’enfant», de son...

Ce contenu est réservé aux abonnés

En vous abonnant, vous soutenez un média indépendant, sans publicité ni sponsor, qui refuse les récits simplistes et les oppositions binaires.

Vous accédez à du contenu exclusif :

-

Articles hebdomadaires pour décrypter l’actualité autrement

-

Masterclass approfondies avec des intervenants de haut niveau

-

Conférences en ligne thématiques, en direct ou en replay

-

Séances de questions-réponses avec les invités de nos entretiens

- Et bien plus encore…

Déjà abonné ? Se connecter

À lire aussi