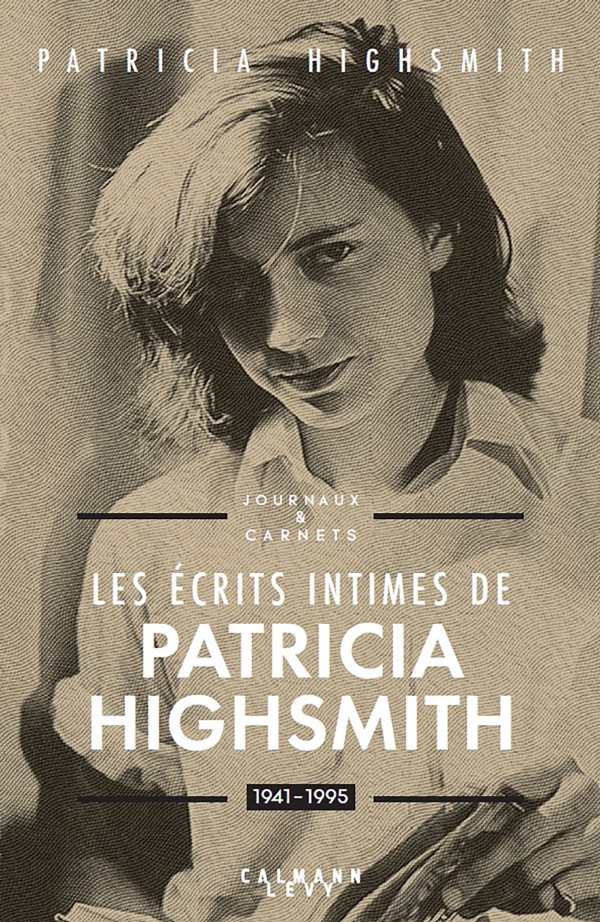

Patricia Highsmith, à l’intime, ressemblait à ses personnages

Patricia Highsmith dans le programme télévisé « After Dark », le 18 juin 1988. – © Open Media Ltd

Patricia Highsmith (née au Texas en 1921 et décédée à Lugano en 1995), classée parfois au nombre des «reines du crime» et souvent regardée de haut par les «purs» littéraires, parlait dans son journal de son «génie» avec le mélange de candeur et d’assurance d’une très intelligente et non moins séduisante jeune fille de vingt ans, brillante étudiante du prestigieux Barnard College de New York dont la revue (le Barnard Quarterly) accueillerait ses premiers textes, exaspérant ses parents (sa mère Mary divorcée avant sa naissance et remariée au photographe et illustrateur Stanley Highsmith que Pat disait ne pas aimer depuis toujours) par ses sautes d’humeur et ses fréquentations dans la milieu gay et bohème de Greenwich Village – lesquels parents n’étaient guère plus stables et «rangés» qu’elle au demeurant…

Mais le «génie» là dedans? Eh bien il y est dès ses jeunes années! En tout cas en germe, diffus, confus, marquant de sa touche unique, de ses intuitions fulgurantes, de ses éclairs de lucidité ou de ses conclusions de «vieille sage» (sa mère lui balance assez perfidement qu’elle n’a jamais été jeune) ses écrits intimes dès l’année 1941, deux ans après qu’elle a commencé de tenir ses carnets.

Celles et ceux qui ont été troublés ou fascinés par la «touche unique» des romans et des nouvelles de PH, qu’il faut bien dire son génie, de L’Inconnu du Nord-Express (son premier roman publié en 1950, aussitôt adapté au cinéma par Hitchcock) à Small G (second roman lesbien datant de 1995, après Carol longtemps refusé et publié sous pseudo), en passant par la séries des romans hantés par l’insondable Tom Ripley, une douzaine de romans à haute tension psychologique (où culminent Ce mal étrange, L’Homme qui racontait des histoires, L’Empreinte du faux qu’elle disait son préféré, La rançon du chien ou encore l’inoubliable Journal d’Edith), ceux et celles-là que n’effarouche pas son goût presque morbide à décaper les vérités humaines, incessamment complexes et souvent même tordues, de leur faux-semblants, trouveront dans les Ecrits intimes de Patricia Highsmith une sorte de roman d’avant-le-roman résultant, il faut le souligner, d’un véritable montage (au sens cinématographique) accompli par l’équipe éditoriale alémanique de Diogenes dirigée par la Capitaine Anna von Planta. Jawohl!

Le double miroir du journal intime et des carnets de travail

Peu avant sa disparition, le 11 mai 1881, le professeur genevois Henri-Frédéric Amiel, poète à ses heures et littérateur estimable, mais doutant de l’intérêt posthume des 16’847 pages de son Journal intime, demanda posément à son amie et exécutrice testamentaire, Fanny Mercier, d’en brûler le monceau de cahiers, se doutant peut-être qu’elle n’en ferait rien et l’espérant sûrement un peu — sait-on jamais avec les écrivains —ce qui advint en effet et nous vaut aujourd’hui l’accès à un monument incomparable de la littérature universelle en douze volumes sur papier fin.

Or un peu plus de cent ans plus tard, Patricia Highsmith fut tentée, à son tour, de réduire en cendres les 8’000 pages inédites de son journal quotidien et de ses carnets parallèles, heureusement retrouvés après sa mort dans une armoire à linge sous la forme de 56 cahiers manuscrits.

Quoique relevant du même genre, les deux «corpus» sont apparemment peu comparables, et pourtant les hantises morales et les intérêts littéraires des deux écrivains se font parfois écho; plus encore: ces journaux d’écrivains constituent le reflet sincère de deux vies en leurs composantes intellectuelles, affectives, spirituelles ou sensuelles, sociales ou professionnelles, dont la lecture a le même potentiel d’intérêt, du moins est-ce mon sentiment. La grande différence, naturellement, tient à cela que le Journal intime d’Amiel, d’une seule coulée et d’une tenue littéraire constante, ne renvoie qu’à la vie et à la pensée de son auteur, tandis que les écrits intimes de Patricia Highsmith constituent, à côté de ses dix-huit volumes de journaux intimes et de trente-huit carnets de notations souvent brèves voire elliptiques renvoyant à son œuvre en travail, le laboratoire quotidien d’une œuvre narrative comptant aujourd’hui une trentaine de volumes, ou pour user d’une autre image; qu’ils représentent l’envers d’un immense tapisserie «romanesque».

A cet égard, un autre rapprochement serait plus éclairant: avec Julien Green (que lisait d’ailleurs Patricia Highsmith), dont le journal quotidien intègre lui aussi de nombreux «germes» de romans ou de nouvelles…

Notable différence cependant: Pat n’écrit pas, a priori, un journal intime à caractère sagement littéraire, soigné pour la publication, comme le tenaient un Paul Léautaud, un André Gide ou Julien Green précisément. Son journal est son confident, miroir quotidien et secret de l’éternelle «collégienne», qu’elle sera tentée de brûler en janvier 1992. «Mon but serait de couper court à toute curiosité malsaine» notera-t-elle alors. En outre, aux cahiers du journal s’ajoutent ceux de ses «carnets», miroir de l’écrivain. Rien qu’en 1941, elle rédige un total de 450 pages: deux journaux (écrits en anglais, français et allemand) et trois carnets (écrits en anglais ), cet ensemble étant réduit, dans Les écrits intimes de Patricia Highsmith, à 90 pages, dont l’éditrice en chef explique les critères de choix du raccourci évidemment indispensable — dans ses carnets, rien que les entrées consacrées à deux de ses romans, soit L’Inconnu du Nord-Express et Carol, totalisent plus de 1’200 pages de notes manuscrites. Dont acte…

La maison de la (tendre) sorcière

Il me souvient que, sur la porte du grand éditeur Daniel Keel (1930-2011), patron des éditions Diogenes, figurait un petit carton sur lequel se lisait, en lettre d’or, l’inscription suivante: ON EST PRIE DE NE PAS EMMERDER LE MONDE. On ne saurait mieux renvoyer l’emmerdeur à la porte de Patricia Highsmith, dans la peau duquel je me suis trouvé un jour glacial de février 1988, me présentant au seuil de sa petite maison tessinoise d’Aurigeno, avant d’y être reçu — très gentiment à vrai dire. Comme je lui avais offert deux dessins de nos petites filles et un jeu de tarots, elle consentit à me parler assez librement d’elle-même, rompant avec sa réputation de terrible taiseuse, avant de faire bifurquer l’entretien sur deux de ses préoccupations du moment: le sort des Palestiniens, victimes selon elle d’un génocide de la part d’Israël, et ce que je savais de Georges Simenon, mon voisin à Epalinges durant quelques années…

Celles et ceux qui, à leur tour, se présenteront à la porte virtuelle des Ecrits intimes de Patricia Highsmith, feront probablement la même expérience que moi, ce jour-là, en pénétrant dans cette petite maison de pierre dont j’ai appris par son journal qu’elle ne l’avait jamais aimée — d’où la construction de sa dernière demeure de Tegna, près d’Ascona —, à savoir que Pat, qui m’a dit rêver de se réincarner sous la forme d’un petit poisson dans une mer limpide ou sous celle d’un grand éléphant très sage, n’avait rien, mais rien du tout de l’écrivain célèbre à la vie plus ou moins scandaleuse. Malgré les millions que lui ont rapporté ses livres à la fin de sa vie, elle vivait dans une «casaccia» de fée-sorcière avec ses chats et sa machine à écrire, sans télévision de peur, m’a-t-elle avoué, d’y voir couler du sang…

Le labyrinthe de la femme-enfant

Je lis à l’instant ce qu’elle notait le 19 mai 1941 dans son journal: «Base possible pour ma conception du monde, ma weltanschauung. Nous conservons notre caractère enfantin mais l’âge adulte lui passe une couche de vernis dessus. A l’intérieur, nous continuons de penser comme des enfants, nous avons les mêmes aspirations, nous réagissons comme eux. Nos manières extérieures sont absurdement bouffies de vanité. Méditer ça plus tard».

Et le 20 juin: «Le livre de Thomas Wolfe m’a fait une forte impression. Mère m’accuse d’être une égoïste invétérée et de lui ressembler, de ce point de vue. Une égoïste, certes, mais un génie aussi. Cela nécessitée une bonne dose de courage pour clamer (ce qu’elle ni Stanley ne peuvent comprendre): «Pour la première fois, j’ai évalué le fossé qui sépare l’Artiste de l’Homme!».

Un mois plus tard, le 17 juillet: «Pourquoi un tel attrait chez moi pour les sujets morbides?». Et le 30 août: «Sexe et alcool: je les réfute de la manière suivante: l’alcool ne vaut pas son prix — comme source habituelle de plaisir et d’inspiration; et le sexe est un canular, un canular de la taille d’une attraction foraine à Coney Island. Autant surfait qu’une excursion à Pike’s Peak. Le mariage, c’est comme retourner deux fois au même manège , complètement crétin. Pour les femmes, c’est encore pire, car elles sont toujours le dindon de la farce».

Vingt ans plus tard, le 6 août 1962: «Je vis ma vie à rebours. Enfant j’étais lugubre et très adulte, adolescente, j’ai atteint l’âge mur et, aujourd’hui, à l’âge mur, je suis adolescente : même mes cheveux, de noir sont devenus bruns, ils s’éclaircissent».

L’enfant fut confiée à sa grand-mère très puritaine — d’ou les tourments moraux ultérieurs de Pat — pour cause de mésentente familiale; l’adolescente de tous les âges se jeta dans tous les bras, de quelques hommes et d’énormément de femmes en général plus âgées qu’elle; comme Georges Simenon (dont elle me parla avec beaucoup d’admiration) elle travailla dur toute sa vie pour défendre son indépendance.

Le 6 mai 1992, Patricia Highsmith écrit: «L’homme qui prie Dieu ne se parle qu’à lui-même, Pourquoi tant compliquer les choses?» Et le 19 juin: «Le mal-être découle d’une mauvaise appréciation personnelle d’une situation». Or ce mal-être fut celui d’une vie entière, dont toute son œuvre témoigne, non du tout par le ressassement nombriliste à la manière d’Amiel, mais par l’objectivation des névroses et de psychoses de toute une société dont témoignent ses romans autant que ses nouvelles, notamment celles de Catastrophes — motif de notre rencontre — préfigurant, en somme, l’état de pandémie que nous connaissons.

Au fil des années, la partie «journal» des cahiers de Patricia Highsmith, tout ce qui avait trait à ses états d’âme autant qu’à ses innombrables «affaires» sentimentales et sensuelles, tendit à se restreindre au profit de ses notations d’écrivain, alors même que l’œuvre narrative prenait de plus en plus d’ampleur, débordant en une douzaine d’adaptations cinématographiques et une série télé.

Si la reconnaissance de l’œuvre en question a parfois tardé, notamment aux Etats-Unis, il faut savoir gré à Daniel Keel d’en avoir été un artisan majeur au niveau européen, après avoir gagné l’entière confiance de Patricia Highsmith. Pour ce dernier ouvrage, c’est le travail d’Anna von Planta qu’il faut saluer, ainsi que Joan Schenkar pour son éclairante postface (Un collier de femmes), et tous ceux et celles qui ont collaboré à cette vaste entreprise éditoriale, à l’enseigne des éditions Diogenes.

Le 6 octobre 1993 marque la dernière entrée du journal de Patricia Highsmith: «Des moines – les Chartreux? – dormaient dans leur cercueil, se préparant apparemment à la mort, méditant dessus fréquemment de nuit comme de jour. Je préfère être prise par surprise! On vaque à ses occupations comme à l’ordinaire, puis la mort arrive sans trop crier gare, disons une maladie de deux semaines. Alors, la mort est comme la vie, imprévisible».

«Les écrits intimes de Patricia Highsmith, Carnets et Journaux, 1941-1995», Patricia Highsmith, traduit de l’anglais par Bernard Turle, Calmann-Lévy, 1034 pages.

À lire aussi