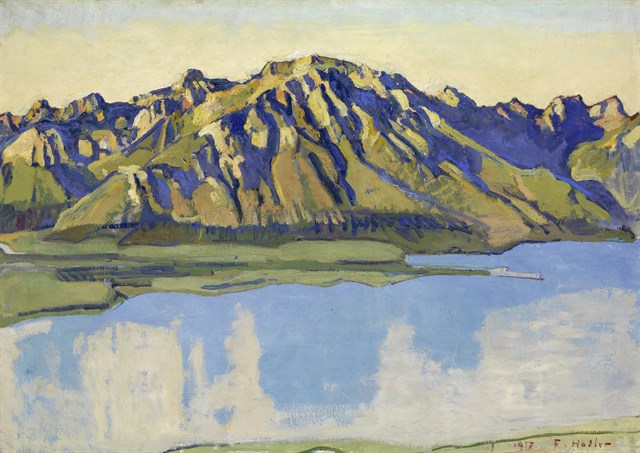

Nicolas de Staël, la lumière vorace

Huile sur toile, 60 × 81 cm

Suisse, collection particulière

Photo Thomas Hennocque

© 2023, ProLitteris, Zurich

Nicolas de Staël a percé la lumière. Regardez ses tableaux, vous ne verrez aucune ombre. Il est comme un astre dans un ciel de plans colorés. «Me voilà près de cette lumière vorace que tu connais bien» écrivait-il à son ami le poète René Char en 1952.

Peintre infatigable de la luminance et de la vibration des couleurs, de Staël s’est donné la mort en 1955 à l’âge de 41 ans. Eternel exilé de sa Russie natale, issu de l’aristocratie militaire qui a fui la révolution en 1917, orphelin à sept ans, de Staël a mené une vie d’une frénésie extrême avec comme seule boussole son besoin de créer.

«C’est notre James Dean à nous», avance Pierre Wat, commissaire avec Charlotte Barat-Mabille des expositions de Staël au Musée d’art moderne de Paris et la Fondation de l’Hermitage.

D’une beauté sauvage, photogénique, immense avec son 1m97, le mythe de Staël a dévoré l’homme. «L’enjeu était de ramener le regard sur sa peinture».

Si la récente exposition de Paris se prêtait à la vénération d’un artiste que le public a toujours aimé, celle de Lausanne nous rapproche de l’intimité de l’homme, aidée par le charme de l’Hermitage.

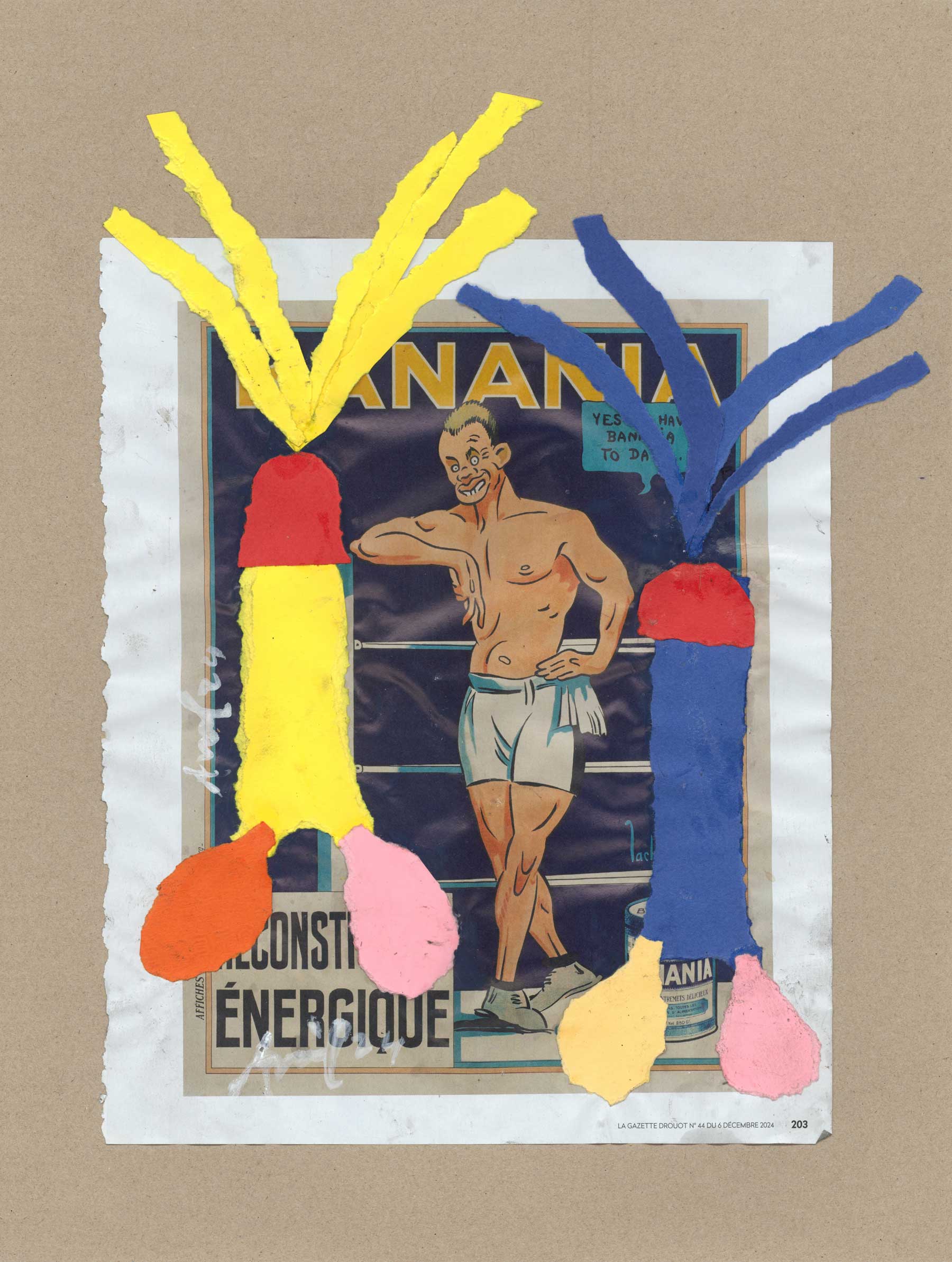

Le 10 avril 1952, de Staël et sa femme Françoise assistent au premier match de foot éclairé en nocturne au Parc des Princes. «Entre ciel et terre, sur l’herbe rouge ou bleue une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. Quelle Joie! René, quelle joie!» Lettre à René Char. Plusieurs tableaux sont nés du choc ressenti et marquent le retour du peintre à la peinture figurative après une période d’abstraction de plusieurs années.

Nicolas de Staël, « Parc des Princes », 1952. Huile sur toile, 200 × 350 cm. Collection particulière. Photo Christie’s © 2023, ProLitteris, Zurich

«Ce n’est pas une adaptation, mais une réinvention», précise Wat. Le nombre des œuvres présentées en Suisse a été réduit de 200 à 105, dont 67 qui sortent de collections privées pour la première fois, une rareté. De petites compositions prises sur le vif, à peine plus grandes qu’une feuille de papier, veillent sur d’immenses réalisations, telles que les célèbres Le Parc des Princes et Nu couché bleu.

En mai 1952, de Staël voyage dans le sud de la France. «La lumière est tout simplement fulgurante ici, bien plus que je m’en souvenais. Je vous ferai des choses de mer, de plage, en menant l’éclat jusqu’au bout si tout va bien, et des choses d’ombres nocturnes». Lettre à son marchand, Jacques Dubourg, Le Lavandou, 31 mai 1952.

Nicolas de Staël, « Le Lavandou », 1952. Huile sur carton, 12 × 22 cm. Collection particulière. Photo Jean-Louis Losi © 2023, ProLitteris, Zurich

L’harmonie de l’accrochage ne laisse pas percevoir l’urgence insensée d’un artiste qui a produit 90% de ses 1’100 tableaux et autant de dessins en dix ans, dont un quart vers la fin de sa vie. Au lieu de cela, nous entrons, comme par invitation, dans une apaisante sensorialité.

«Ce sont des tableaux qu’il faut voir en vrai car ils échappent à la photo. Il y a chez de Staël une immense qualité de surface qui peut devenir sèche, grasse, ou charnelle. Il n’est pas dans l’image, il est dans la couleur, il anime la matière», rappelle le commissaire.

La série de tableaux «Agrigente» réalisée à partir de croquis fulgurants de simplicité ramenés d’un voyage en Sicile en août 1953 marquera une rupture dans sa peinture et dans sa vie: il quitte sa famille pour vivre une histoire d’amour impossible, s’enfonce dans la solitude, peint sans cesse, rencontre le succès et voyage souvent à l’occasion de ses nombreuses expositions.

Nicolas de Staël, « Agrigente », 1954. Huile sur toile, 73 × 92 cm. Collection particulière. Photo Jean-Louis Losi © 2023, ProLitteris, Zurich

Sans jamais se répéter, Nicolas de Staël est resté un homme libre. Il n’était pas attaché à ses œuvres – qu’il laissait partir comme un passé déjà oublié – comme si le seul fait de les avoir réalisées lui suffisait. Ses innombrables lettres, d’une qualité d’écrivain, sont celles d’un être fébrile, exigeant, loyal, amoureux, insupportable, mais généreux, se préoccupant des autres et, paradoxalement, ne se comportant jamais en héros. Il se lit comme un livre ouvert.

«C’est la plus belle exposition consacrée à Nicolas de Staël que j’aie jamais vue» déclarait l’artiste Elena Prentice, à Lausanne. Accompagnée de son époux, Gustave de Staël, le dernier enfant du peintre (qu’il n’a pas eu le temps de connaître), elle suit le travail du peintre depuis les années soixante quand elle le découvrait aux Etats Unis, pays dont elle est originaire. «A la Fondation de l’Hermitage, les tableaux respirent».

Dans un atelier loué sur les remparts d’Antibes, de Staël passera ses derniers mois à peindre comme un fou, seul, face à la mer. «Je deviens un cyclone en peinture», écrit-il en mai 54 à Jeanne Polge, la femme qui refusera son amour.

Nicolas de Staël, « Les Mouettes », 1955. Huile sur toile, 195 × 130 cm. Collection particulière. Photo Thomas Hennocque © 2023, ProLitteris, Zurich

Seule critique, le superbe catalogue de l’exposition termine avec une analyse du déclin de la reconnaissance du peintre dès son retour à la figuration au début des années cinquante – après son passage par l’abstraction – et face à l’émergence de l’Expressionisme américain (Pollock, Rothko, Rauschenberg…), comme si le monde de l’art pouvait lui dicter ce qu’il devait devenir. Peut-on encore imaginer un peintre plus proche de sa propre vérité sans l’interférence de chapelles artistiques? De Staël est resté fidèle à lui-même, restant libre à jamais.

«L’homme était désespéré, mais l’artiste est resté jusqu’à la fin face à la beauté», observe Pierre Wat.

L’échec d’une histoire d’amour a trop longtemps alimenté la légende romanesque du suicide de l’artiste. Dans une interview exclusive à venir, sa petite fille, Marie du Bouchet, nous livre une autre version: Nicolas de Staël serait mort d’épuisement.

De Staël a 40 ans. Denise Colomb réalisera une série de portraits sur deux jours, le peintre tout en blanc devant ses tableaux le premier jour, le deuxième jour tout en noir devant les murs vides.

Portrait de Nicolas de Staël dans son atelier, 1954, photo Denise Colomb. Ministère de la Culture – Médiathèque du patrimoine et de la photographie © RMN-Grand Palais

Pour en savoir plus, Nicolas de Staël, la peinture à vif, un documentaire réalisé par François Levy Keuntz.

En partenariat avec le Musée d’Art Moderne de Paris / Paris Musées.

Exposition jusqu’au 9 juin 2024 à la Fondation de l’Hermitage.

À lire aussi