«Mr. Robot», le hacker et sa toile

Rami Malek dans Mr Robot. Ecran large

Stéphane Sitayeb, Université d’Evry – Université Paris-Saclay et Samantha Lemeunier, École normale supérieure (ENS) – PSL

Ainsi s’esquisse la quête d’Elliot, qui emprunte les sentiers sinueux du monde virtuel pour soigner les maux du monde réel.

Les critiques ne tarissent pas d’éloges à l’égard de Mr. Robot, série retentissante sur Twitter, où le personnage d’Elliot prend vie en 2016 avec Baptiste Robert, développeur toulousain qui, sous couvert du pseudonyme « Elliot Alderson », dénonce le traitement frauduleux, dans l’application NaMo, des données personnelles des utilisateurs, avant de s’inspecter les enseignes OnePlus et Wiko.

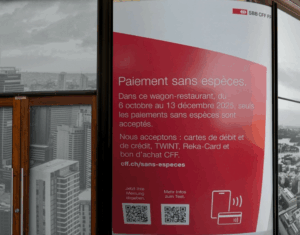

Depuis quelques années, le nombre croissant de cyberattaques encourage les entreprises à briguer les services de hackers bienveillants qui, bien que capables de prouesses criminelles en un claquement de doigts depuis leur salon (vols de carte de crédit, interception et contrôle des données mobiles, usurpations, etc.), choisissent de respecter l’ethos régissant la société – leur rôle étant de porter secours aux compagnies victimes de piratage, moyennant une compensation financière.

La figure du hacker : plus de réalisme, moins de stéréotypes

C’est bien le personnage du hacker moderne, incarné par Elliot, qui fascine. Les véritables hackers ont maintes fois loué la dimension réaliste des pirouettes informatiques réalisées par fsociety, bien que plus réservés sur certaines opérations de piratage par Bluetooth plutôt destinées au grand public (saison 1, épisode 6, à titre d’exemple). Un hacker anonyme confirme à Konbini que le protagoniste de Mr. Robot offre une vision plus juste (« assez réaliste ») du hacker, jusqu’ici reléguée davantage au stéréotype :

« Ils auraient pu aller plus loin dans le réalisme, mais ils auraient lâché des gens en route. Le but est de s’adresser aussi bien au geek débutant qu’au mec vraiment pointu. […] [Darlene] semble plus technique alors que lui [Elliot] décode les gens. […] Je considère que les vrais bons informaticiens sont un peu autistes. »

Nous confirmons que si l’une des pierres angulaires de la série réside effectivement dans le dévoilement des coulisses du hacker, un autre enjeu aussi essentiel consiste à révéler les coulisses de diverses mentalités postmodernes dont les luttes convergent lorsque l’intrigue principale et l’intrigue secondaire, a priori non liées, se télescopent : le PDG capitaliste occidental au bras long (Michael Cristofer alias Phillip Price), l’agente lesbienne du FBI qui préfère dialoguer avec son assistante vocale Alexa plutôt qu’avec ses proches (Grace Gummer alias DiPierro), l’impitoyable ministre chinois transgenre chronométrant chacune de ses conversations par souci de productivité (B.D. Wong alias Whiterose), le cadre suédois « parvenu », banni et érigé en bouc émissaire (Martin Wallström alias Tyrell Wellick), etc.

C’est plus particulièrement la routine nocturne du geek asocial, celle d’Elliot, qui fait l’objet d’un portrait original, au même titre que les lieux secrets et interdits qui la jalonnent et où s’officient des rites marginaux voire décadents : prostitution, trafic de stupéfiants, falsifications, infiltrations, évasions carcérales ou encore piratages informatiques constituent autant d’édens de substitution auxquels les exclus de la série ont recours. En proie à des troubles exacerbés par les facteurs psycho-environnementaux de la ville de New York (entre autres, la dépression et l’anxiété sociale), le cyberjusticier, protagoniste et narrateur Elliot Alderson (Rami Malek) compte parmi les personnages de série les plus originaux et les mieux dessinés.

Un langage et une bande-son cyberpunk

Cultivant une esthétique cyberpunk, Mr. Robot s’attache à brosser un portrait dystopique des métropoles, où l’indigence sociale est compensée par le culte des nouvelles technologies.

Sur le plan musical, des synthétiseurs analogiques chaleureux mais aux textures granuleuses (voire désaccordées et rembobinées) permettent au compositeur Mac Quayle de cultiver une atmosphère musicale nostalgique (voire rétro) et futuriste à la fois. La signature cyberpunk du thème principal, « What’s your ask ? », ajoute à cette influence des tons de musique d’infiltration ou d’espionnage par le truchement de crescendos rythmiques ou d’ostinatos dramatiques, et ce, tout en restant fidèle au motif de l’identité fragmentée.

Le masque : de l’identité individuelle à l’identité collective

Dans Mr. Robot, l’anonymat du protagoniste est préservé au moyen de nombreux accessoires (capuches, masque, etc.). Le masque caractéristique de la fsociety, s’il brouille l’identité individuelle de celui qui le porte, a toutefois valeur d’identité collective lorsque tous les personnages, y compris les figurants, le revêtent simultanément. Il est le symbole d’une idéologie commune, nommément, celle de la lutte pour la démocratie : la physionomie du masque de Mr. Robot est en effet inspirée de celle de Guy Fawkes, complotiste anglais ayant participé à la Conspiration des poudres (1605). Derrière ce masque, le hacker se fait ainsi « hacktiviste » sociopolitique.

En outre, dans Mr. Robot, les rassemblements de personnes masquées devant l’entreprise E Corp sont directement inspirés de faits sociohistoriques américains, nommément le mouvement « Occupy Wall Street » qui apparaît en 2011 avec le slogan « Nous sommes les 99 % » pour réclamer une démocratie directe à la place de la démocratie représentative – d’où la référence directe à cet événement : « Depuis quand peut-on être plus que 99 ? ».

Puisqu’ils planifiaient de se réapproprier la ville par l’occupation de l’espace urbain, les militants d’Occupy Wall Street se sont inspirés des mobilisations visant à réaffirmer un « droit à la ville » comme le théorise Henri Lefebvre dans Le Droit à la Ville (1968). Mr. Robot modernise ces revendications en transformant métaphoriquement ce « droit à la ville » en « droit aux données » : à l’épisode 3 de la saison 5, intitulé « 3rr3ur_d’3x3cuti0n.r00 », le flux de personnes (fuyant l’attaques de casseurs masqués) symbolise les flux de données dans le piratage informatique. Le masque uniformise ainsi les identités de ce peuple-hacker tandis que le hacker s’érige simultanément en allégorie du peuple (demos) et de la démocratie : « On a piraté notre démocratie ».

Abolir les rigidités : l’avènement du « fluide »

Il s’agirait donc pour le hacker d’abolir les systèmes de pouvoir et d’inaugurer une ère post-foucaldienne et anticapitaliste (le projet de la fsocietyest en effet de redistribuer les richesses). Néanmoins, le personnage de Whiterose, à la tête de la Dark Army, complique la définition du hacker : ses projets hypercapitalistes font de ce personnage l’antagoniste d’Elliot.

Cette opposition entre les deux personnages rappelle une différentiation manichéenne qui a longtemps perduré dans l’imaginaire collectif, nommément celle opposant « cracker » et « hacker » désignant, respectivement, un criminel égoïste esclave du capitalisme et un justicier altruiste au service de la démocratie.

Néanmoins, peut-on vraiment considérer Elliot comme un justicier bienveillant alors même qu’il enfreint la loi et viole l’intimité d’autrui ? Inversement, les scènes évoquant le passé de Whiterose rappellent que derrière le criminel froid se cache l’humain. « Ce qui fait d’eux un contre-pouvoir face à la surveillance, c’est le fait qu’ils utilisent à la fois la désobéissance civile, les canaux légaux et les outils technologiques », comme le déclare l’anthropologue Gabrielle Coleman à Libération lors d’une interview réalisée le 19 février 2016.

Le hacker ne répond ainsi à aucun système de classification manichéen, il transcende les rigidités et a une identité fluide. C’est d’ailleurs ce que confirme les métamorphoses de Whiterose : plus « gender fluid » que transsexuel, l’apparence de ce personnage reflète les idées de simulacre et de société du spectacle évoquées par nombre de critiques.

Mr. Robot comme algorithme

Ces simulacres permettent aux hackers de subvertir les normes sociales et de dissimuler, si ce n’est de coder leur identité. Le codage est d’ailleurs partie intégrante de la série Mr. Robot, qu’il soit identitaire, informatique ou encore linguistique. Si les lignes de codes informatiques constituent séparément des instructions, celles-ci doivent être mises bout à bout pour former un programme, être exécutées et prendre tout leur sens.

Peu étonnant, dès lors, que l’un des intertextes principaux de la série soit le poème « The Red Wheelbarrow » (« La Brouette rouge ») (1923) de William Carlos Williams : c’est à la fois le nom du journal d’Elliot (épisode 1, saison 2) et celui du restaurant de grillades vu à diverses reprises, mais le poème est, de plus, récité par Tyrell (épisode 12, saison 2). Les words qua words employés par le poète (à savoir, ces mots et syntagmes qui prennent un sens différent lorsqu’ils sont complétés par le vers suivant) sont tout à fait comparables à un système de codage informatique configuré au fur et à mesure que s’ajoutent de nouvelles lignes de code.

La progression de la série s’organise suivant ce même modèle : la saison 2 laisse le spectateur penser qu’Elliot est chez sa mère avant de modifier le sens de ces scènes par la révélation de l’emprisonnement du protagoniste. Ainsi, comme pour une série de lignes de codes, ce n’est qu’en visionnant l’intégralité des épisodes (si ce n’est en les décodant tant la série est rendue interactive par la voix off) que l’algorithme Mr. Robot s’exécute.

Les 200 millions d’abonnés de Netflix permettront-ils aux fans de la série de voir, dans un avenir incertain, une cinquième saison ? C’est certainement l’opportunité pour celles et ceux qui l’auraient déjà vue de se replonger dans la série sombre et pourtant lumineuse de Sam Esmail.![]()

Stéphane Sitayeb, Professeur agrégé et Docteur en littérature anglaise, Université d’Evry – Université Paris-Saclay et Samantha Lemeunier, Doctorante, École normale supérieure (ENS) – PSL

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi