Le corps et le sacré

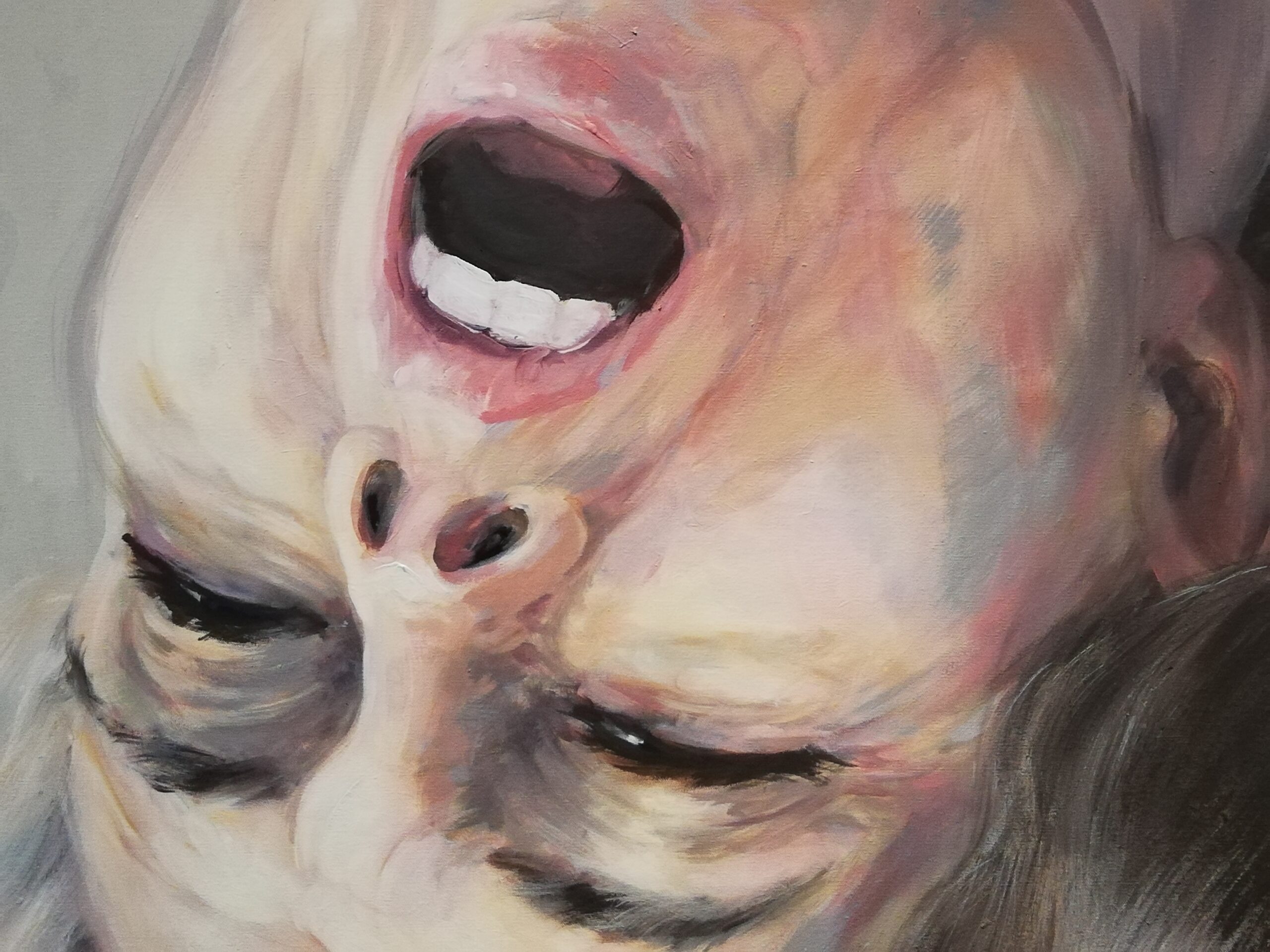

« Sébastien, 60+, Non-Binary » de la série Antropofago, Wojtek Klakla, 2021.

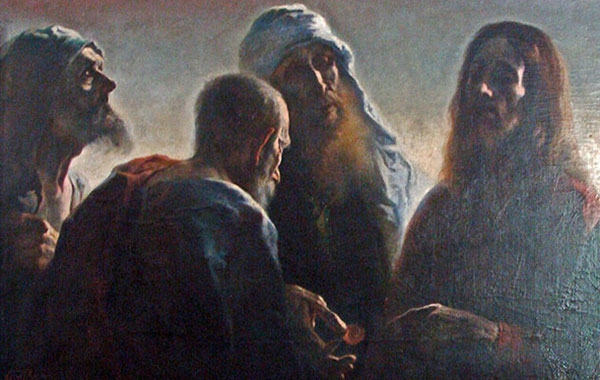

J’entre dans la première salle, et j’ai l’impression de me retrouver dans une église. Un grand Christ en bois est là pour m’accueillir. Je tourne la tête, et je ne vois que des images saintes. Bien qu’on s’attende à voir des objets religieux dans une telle exposition, qui plus est à Fribourg, l’entrée en matière reste surprenante. J’aperçois déjà sur ma gauche une image qui semble sortir du cercle de l’art chrétien classique. Je n’en suis qu’au début de mes surprises…

L’exposition est construite en cinq parties, que le visiteur explore en tournant en rond dans l’espace consacré à ces œuvres pour terminer sa visite au milieu. C’est un cycle. Chacun des cinq thèmes est non seulement lié aux autres, mais chacun nous guide vers le prochain. Jusqu’à ce que de la cinquième salle, on soit naturellement porté à revenir à la première.

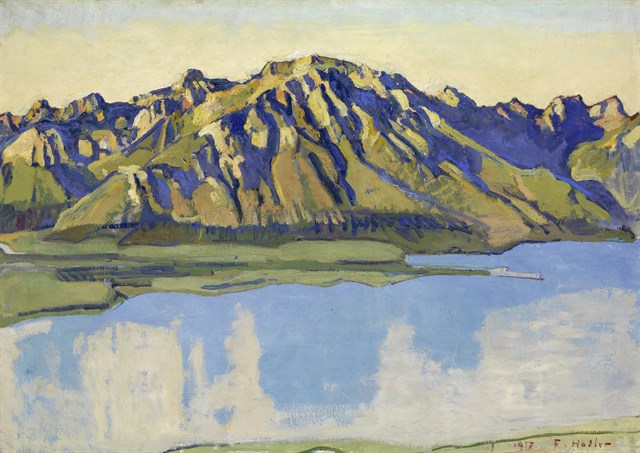

Les cinq sections s’articulent selon ces différents thèmes: I. Incarnation et incorporation, II. Le corps animé, III. Couleurs, parures et nudité, IV. Fragments et supplices, V. Extase et ravissement. Chaque salle est dominée par des œuvres chrétiennes classiques du patrimoine principalement fribourgeois. Des œuvres religieuses contemporaines entrent en résonnance avec celles-ci, ainsi que des œuvres dont on imaginerait pas d’emblée qu’elles aient un quelconque lien avec le sacré.

L’exposition en vaut la peine, et je la recommande. C’est aussi l’occasion du reste de se balader dans la charmante Fribourg, et de découvrir, dans le même musée, les collections permanentes, ou les images aussi nostalgiques que sensuelles du photographe Christophe Maradan. Pour ce qui est de «Corpus», il est à regretter que les œuvres sacrées ne se limitent quasiment qu’à la tradition catholique, et que les œuvres contemporaines n’occupent pas une place majeure. L’ambiance de l’exposition aurait pu se permettre d’être un peu plus provocante, de plus interroger, voire de choquer davantage.

Le corps: le premier objet de prière

Venons-en aux réflexions. Quel est le lien entre le corps et le sacré? Selon ce que veut mettre en avant l’exposition, le spirituel fait irruption dans le monde matériel. Dans la tradition chrétienne, le divin se fait homme pour rejoindre l’homme dans sa condition humaine. Et toujours en christianisme, le Christ donne sa vie par son corps et son sang, dont se nourrissent les fidèles par l’hostie lors de la messe. Même si ce n’est pas présenté dans «Corpus», nous pouvons faire le constat que dans chaque spiritualité, le divin, ou du moins une entité supérieure, se manifeste à l’humain par le corps ou par des phénomènes physiques. Ainsi, Dieu parle par les prophètes en judaïsme, christianisme et islam, ou il se manifeste par des astres, des phénomènes météorologiques ou mêmes des animaux dans d’autres croyances, notamment animistes.

Les restrictions alimentaires ou les parures religieuses montrent que le corps doit être respecté et protégé, parce qu’il est le temple du sacré. Puisque l’être humain, c’est un corps animé, il vit son expérience du sacré à travers son corps. Le corps est sacralisé. Prendre soin de son corps, c’est prendre soin de sa vie, et c’est donc aussi prendre soin de sa vie spirituelle. La croyance selon laquelle la vie est un don du divin mène à considérer que respecter son corps, c’est aussi respecter son créateur.

Le corps est le premier objet de objet de prière. Avant les chapelets, crucifix ou autres, la première façon de prier c’est avec son corps, avec sa voix, avec son regard. On prie debout, à genoux, assis, en parlant, en chantant, en dansant, en marchant, en regardant un objet saint ou en l’embrassant, en s’inclinant. La prière, donc le moyen de se mettre en relation avec le divin, passe par le corps.

Mais si le corps est sacralisé, il peut aussi être diabolisé. Dans les religions comme dans des traditions philosophiques, à l’instar du stoïcisme, le corps peut être vu comme un danger. Le corps, ce lieu du péché, de la perdition ou des excès en tout genre. En effet, c’est notre corps qui est atteint dans la peine comme dans le plaisir, quand nous fumons, buvons ou avons des relations sexuelles. La jouissance est parfois vue d’un mauvais œil, quand elle n’est pas carrément condamnée. Tout cela montre que le rapport au corps est difficile. Il s’agirait de trouver dans les plaisirs du corps de la modération. Vaste chantier!

Aussi destructeur que salvateur, notre rapport au corps demande d’apprendre à se connaître soi-même, d’apprendre à s’aimer, et d’apprendre à poser le regard sur ce qui nous rend vraiment heureux. Ainsi, une abstinence sexuelle mal vécue ouvre la porte à une frustration destructrice qui peut mener jusqu’au viol dans les moments de crise. Mais une abstinence, même temporaire, d’alcool, choisie et assumée, peut sauver un homme de la dépendance ou des états seconds dangereux dans lesquels il est entraîné quand il perd le contrôle sur la boisson et que c’est elle qui prend le contrôle sur lui. Au risque de dire une banalité, il faudrait revoir chez le philosophe Aristote son éthique de la modération: la vertu mène au bonheur, et la vertu s’acquiert dans l’éducation de soi par la modération.

L’expérience de l’orgasme

Quand est-ce que le corps et le sacré ne font plus qu’un? Dans les moments d’extases, assurément. Les manières de concevoir l’extase sont aussi diverses que surprenantes. L’exposition nous montre des visages de saints en louange qui sentent Dieu au plus profond d’eux. Des saints aussi qui ont une révélation ou apparition; qui font l’expérience du sacré de façon physique.

Il y a encore les saints martyrs en extase. Tantôt des visages souffrant qui revivent dans leur chair la passion du Christ, ou des visages sereins malgré les atrocités subies corporellement. Ainsi, on peut voir une peinture de saint Sébastien particulièrement marquante, où l’on est face à un visage doux, à un corps gracieux et musclé, sensuel, mais transpercé par des flèches. La sérénité sur son visage montre la sublimation du sacré sur le corps: plus de douleur, plus de plaisir, le corps encore vivant est passé à une autre dimension. L’expérience artistique face à saint Sébastien a ceci d’incroyable, que malgré la violence du martyre on ne décroche pas les yeux de la beauté de ce corps. C’est comme si la beauté prenait le dessus sur tout le reste. La douleur des flèches est oubliée pour ne laisser place qu’à la grâce des muscles saillants du jeune homme. Pour l’anecdote, la figure du saint est même devenue une icône de la «culture gay» dès la fin du XIXème siècle, tant la beauté de ses représentations aimante le regard.

Dans l’extase, il y a enfin cet instant inexplicable où le corps semble être envahi par quelque chose qui le dépasse. La douleur et le plaisir s’unissent dans une telle intensité que tout s’efface autour. L’artiste suisse Wojtek Klakla, exposé dans la dernière salle, dépeint avec une puissance folle ce type d’extase, dans sa série de peintures Antropofago. Cette extase est celle de l’orgasme. Sans provocation inutile, ne pourrions-nous pas trouver dans l’orgasme une expérience du sacré? Peut-être même l’expérience la plus insaisissable et bonne du sacré dans notre corps? A chacun d’en juger, à chacun d’en jouir.

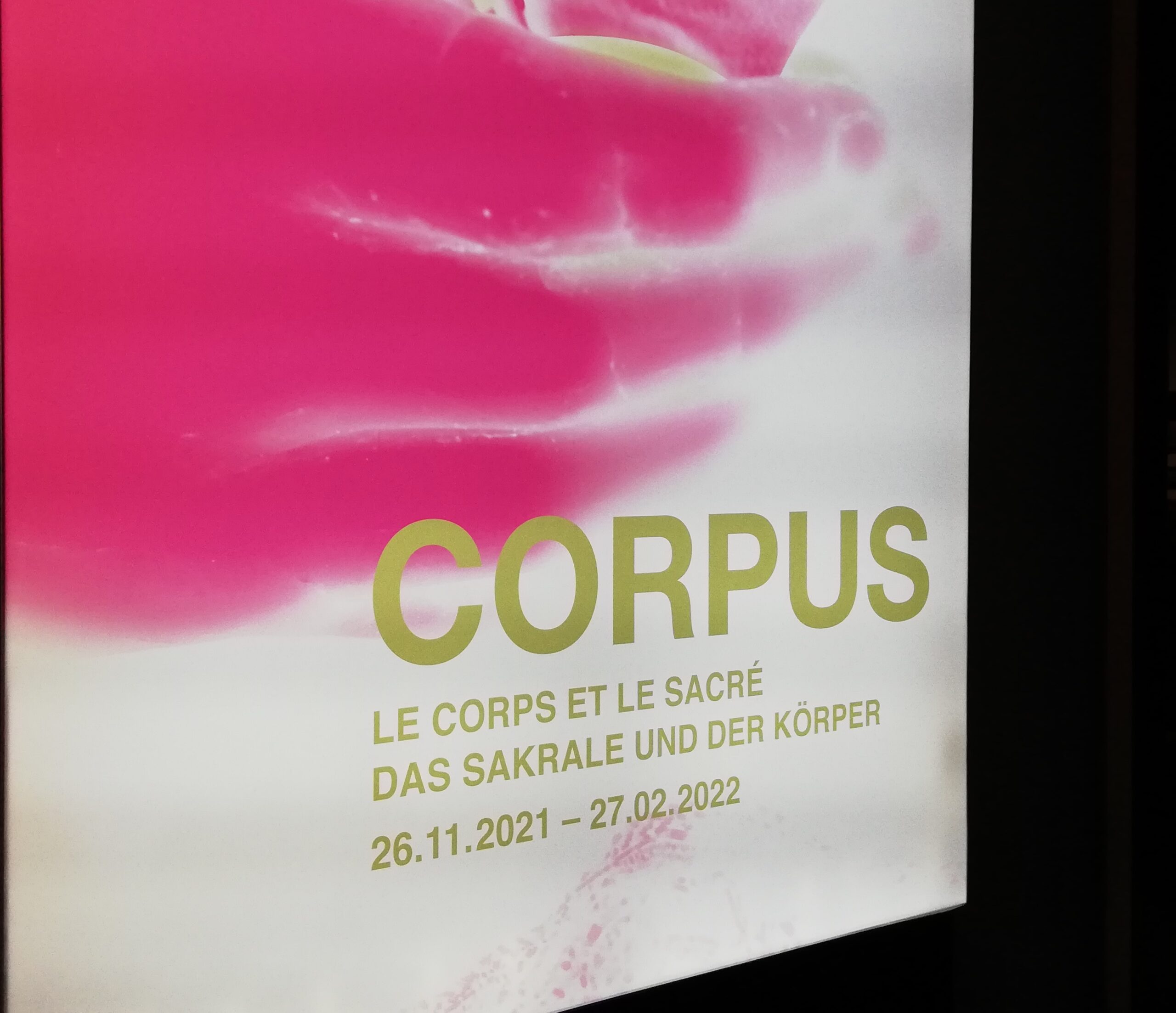

«Corpus: Le corps et le sacré», exposition temporaire du Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg, jusqu’au 27 février 2022.

À lire aussi