Une dense et neuve biographie de Francis Picabia

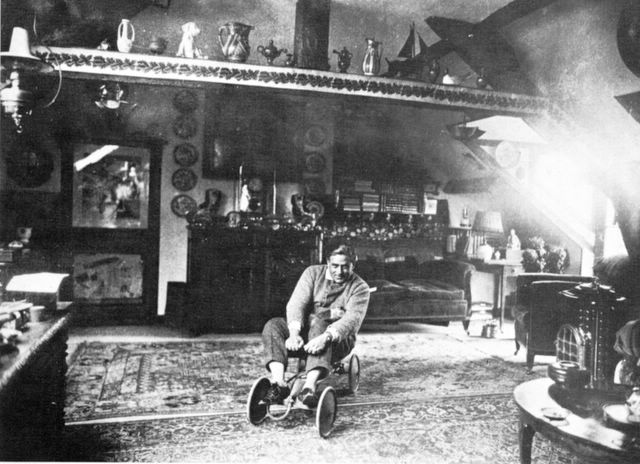

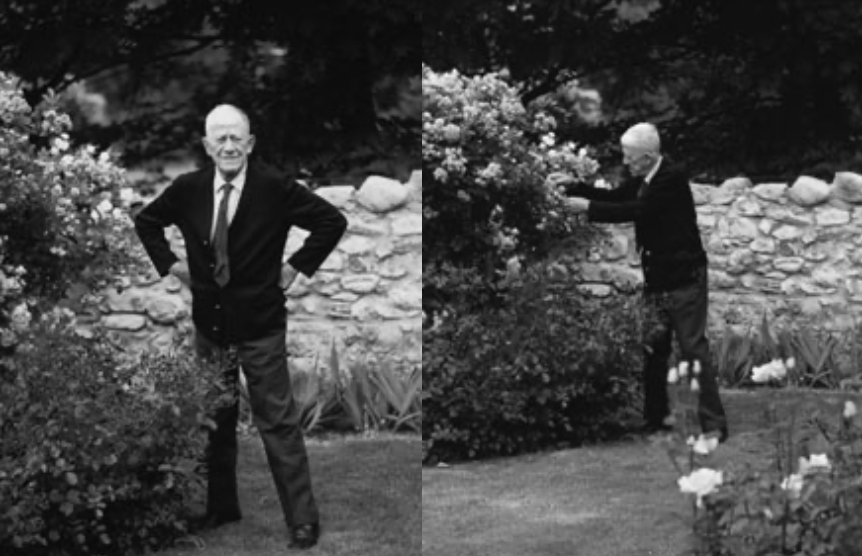

Francis Picabia dans sa maison de Tremblay-sur-Mauldre. – © Bibliothèque Jacques Doucet

L’homme

Picabia est petit et il en souffre. C’est un séducteur compulsif, impénitent, faible, veule, douillet, roublard, menteur, jouant de ses maladies, qui préfère la fuite à la confrontation, volubile et ressassant, un acheteur compulsif de voitures et de bateaux qui vit la majeure partie de son existence dans le sud et est partisan d’une vie hédoniste de plein air tournée vers le corps. C’est aussi un antinationaliste, antimilitariste, antidémocrate et anticommuniste ayant comme maitres à vivre et à penser Nietzsche et Stirner, et quelqu’un qui dispose d’une fortune personnelle qui lui donne une grande liberté d’action.

Pour lui, c’est la vie elle-même qui constitue le creuset de toutes évaluations, qu’elles soient esthétiques ou morales. Il veut, en éternel enfant, faire de l’art un jeu, un tas de sable au bord de la mer, un caprice. Ceci sera encore souligné par Breton lors de l’éloge funèbre qu’il fit de lui. Picabia était l’auteur, dit-il, d’une œuvre fondée sur la souveraineté du caprice, sur le refus de suivre, d’une œuvre tout entière axée sur la liberté, même et surtout celle de déplaire. Son ami Marcel Duchamp l’a aussi décrit comme étant le plus grand représentant de la liberté en art. Ils avaient tous deux un même goût prononcé pour les jeux de mots, le sexe, les machines et la modernité américaine. Mais si Duchamp abandonne la peinture en 1918, Picabia passe sa vie à l’assassiner puis à la ranimer encore et encore.

Souvent fatigué de lui-même, il éprouve l’impérieux besoin de s’occuper des choses extérieures. Il a soif d’événements et peu lui importe sous quelle forme ceux-ci se présentent: femmes, maisons, automobiles, animaux familiers – tout lui est bon pour sa distraction.

Sa vie: deux, trois faits marquants

Il nait en 1879 et sa mère meurt en 1886 quand il a sept ans. Son père ne s’occupe pas de lui. Ces deux faits sont vraisemblablement à l’origine de sa tendance dépressive. Il est doué, fait de la peinture impressionniste, est très tôt reconnu et tout aussi tôt, il va s’opposer de façon virulente aux valeurs académiques et d’emblée, violer tous les codes en réalisant des peintures de style impressionniste non pas en se rendant sur les sites comme il serait censé le faire mais en copiant des cartes postales. En 1908, il rencontre Gabrielle Buffet et cette rencontre est déterminante. Elle s’intéresse à ce qu’il dit et pense, et pour lui, c’est une première. Jusque-là tous ses proches considéraient ses projets et lui-même comme étant démentiels. Elle est la toute première à reconnaître l’intérêt de ses idées. Il lui confie qu’il croit que sa peinture n’est plus de la peinture et elle, elle acquiesce; c’est de la musique, dit-elle. Ils se marient en 1909, vont en Espagne où Picabia réalise ses premières peintures abstraites et fait ses premières expériences de fumeur d’opium. C’est l’année de Caoutchouc, une gouache de 46 cm sur 61 qui est, paraît-il, la première peinture abstraite connue. En 1911, il rejoint le groupe de Puteaux qui se réunissait dans le studio du peintre Jacques Villon, frère de Marcel Duchamp, qu’il a rencontré en 1910. Il devient aussi orphiste et crée en 1912, à Puteaux, le Salon de la Section d’Or, avant de connaître un premier succès international à l’exposition de l’Armory Show de New York, en 1913.

Beaucoup d’Américains s’intéressent à l’art moderne. Ils ont l’esprit plus ouvert que les Parisiens. Il découvre là-bas que l’art peut être un élément agitateur de la vie sociale. Il gardera toujours cette conception de l’art. Ses œuvres et celles de Duchamp ont plus de succès que celles de Picasso et de Matisse. Il est considéré par la presse et le public comme le leader de l’avant-garde européenne. Il refuse ce rôle et déclare dans tous ses entretiens que plus que l’art, ce qui l’intéresse ici c’est le jazz, le cinéma, les ponts de fer, les enseignes lumineuses et les gratte-ciels. Eux pensent que la modernité artistique est en Europe, lui, qu’elle est déjà intégrée dans leur mode de vie et de pensée. Edgar Varèse le décrit comme éthylique, traversant des crises de delirium tremens, hydropique et nanti d’un énorme embonpoint. Sa neurasthénie chronique l’oblige à une longue cure de désintoxication. Il est dans un état dépressif, il a des crises d’angoisse et, forcé donc de rester alité, ne pouvant plus peindre, il se met à écrire.

En 1917, à 38 ans, il fait la connaissance d’une femme de 30 ans, Germaine Everling (1886-1976). Dorénavant, il va vivre avec sa maitresse chez sa femme.

En avril 1918, il confie aux Imprimeries Réunies de Lausanne la publication de son livre Poèmes et dessins de la fille née sans mère. L’ouvrage est dédié à tous les docteurs neurologues en général et spécialement aux docteurs Collins (New York), Dupré (Paris), Brunnschweiller (Lausanne). Les dessins ont pour la plupart une connotation sexuelle ou font allusion au monde de la drogue. A cause de l’épidémie de grippe espagnole qui sévit, sa femme, sa maitresse et lui quittent Lausanne et vont à l’Hôtel des Salines à Bex, où ils occupent trois chambres contigües, Picabia étant dans celle du milieu. Et en août 1919, Gabrielle et Germaine se retrouvent toutes deux enceintes de l’artiste! Un fils, Lorenzo, naît de sa liaison avec Germaine Everling. La Suissesse Olga Mohler est embauchée pour s’en occuper.

En 1922, le Salon des Indépendants lui refuse deux toiles! Un portrait de lui-même accompagné de la photographie d’après laquelle il l’a fait. L’autre, composé d’une corde, d’une carte de visite et d’une invitation à une soirée, le tout collé sur une toile, barrée de cette inscription: m……. pour celui qui la regarde!

En 1924, il formalise ce qui est encore le credo des artistes d’aujourd’hui: «Nous avons déclaré la guerre à l’art qui n’est rien qu’habileté manuelle». Et il écrit le scénario du court-métrage Entr’acte, un chef d’œuvre burlesque, réalisé par René Clair, et destiné à être projeté à l’entracte d’un ballet instantanéiste qu’il met en scène et dont il réalise les décors, Relâche, ballet qui bénéficie d’une musique d’Erik Satie et d’une chorégraphie de Jean Börlin.

En 1925, débute sa liaison avec Olga Mohler (1905-2002) qui entraînera la séparation d’avec Germaine Everling. «Il aime les femmes: les jeunes parce qu’elles sont jeunes, les mûres parce qu’elles ont l’expérience de la vie. Un animal traqué ou en souffrance, l’émeut profondément. Par contre, il n’aime pas les chats; encore fait-il une différence entre les mâles et les femelles. De même, il préfère les chiennes; les chiens le laissent plutôt indifférent», dira-t-elle de lui.

En 1949, il termine son long parcours si prolifique de peintre par la série des «Points», c’est-à-dire rien que des points de couleurs et de tailles différentes, et peu de points par toile. Exposer des œuvres si minces signifiant sans doute qu’il voit déjà l’art abstrait comme un nouvel académisme, un cadavre expirant.

Pour conclure!

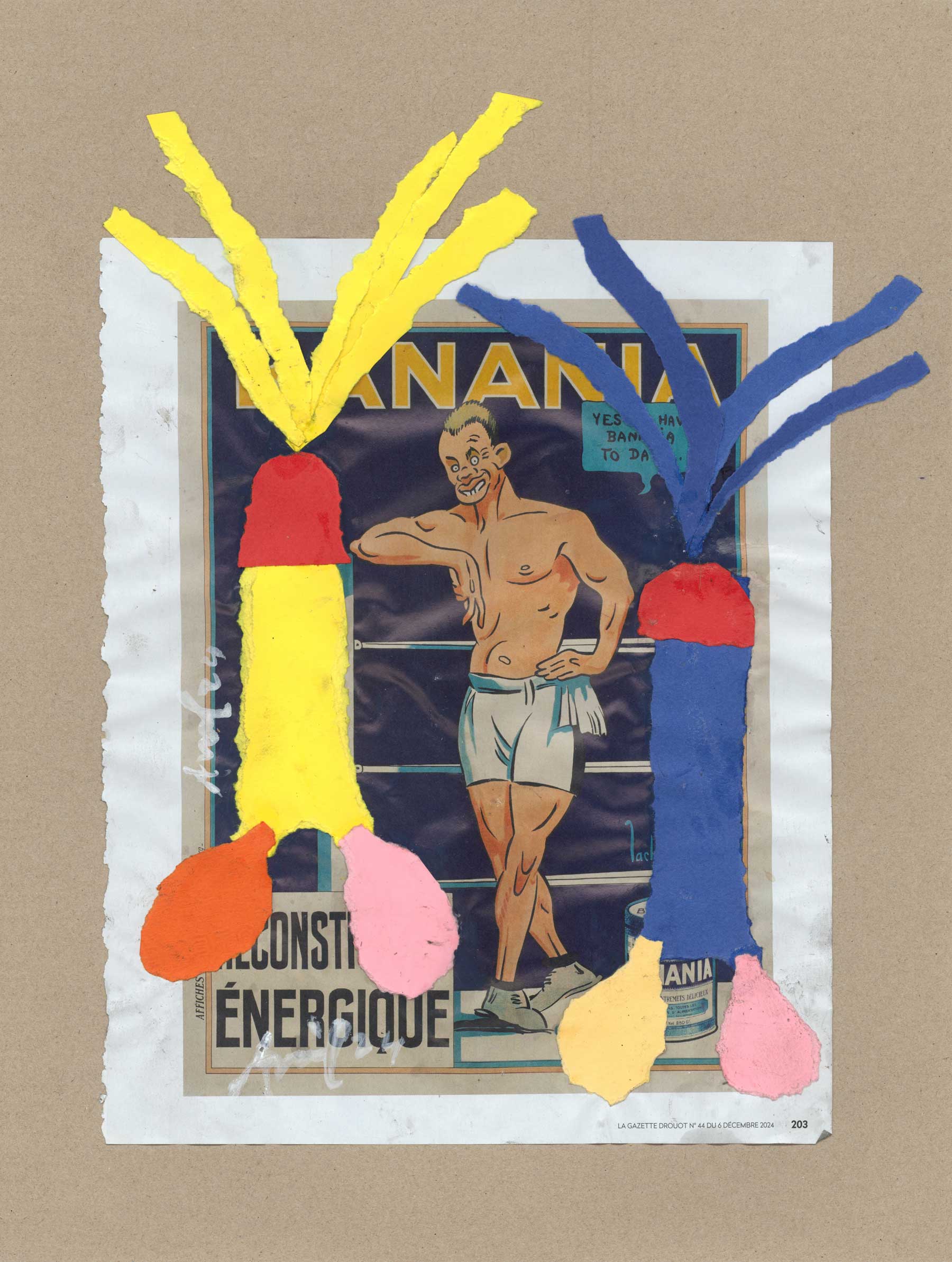

S’il alterne des périodes stériles et des périodes fécondes, il n’est jamais l’homme d’un style. Il se joue des immatriculations et des appartenances. Ses pratiques sont virtuoses jusqu’à la parodie mais en considérant cette parodie comme étant la vie-même, le parfait opposé de l’esprit de sérieux. Il introduit, par exemple, dans ses œuvres des matériaux triviaux: des cure-dents, des épingles à nourrice, des macaronis, des allumettes, des semelles, des mètres ruban, transforme des espadrilles en bateaux et réalise un tableau fait de quatre ficelles, un autre, rien que de signatures.

Le livre s’ouvre d’ailleurs par un mot de remerciement de son auteur à une vingtaine d’artistes, des disciples contemporains admirateurs et s’inspirant de Picabia, tels Niele Toroni, Daniel Buren, Erik Dietman, Martin Kippenberger, Noël Godin, l’entarteur ou Annette Messager, qui, écrit-il, lui ont très tôt fait découvrir l’importance de l’attitude et de l’œuvre du dadaïste qui annonçait autant Beys que Pollock, Andy Warhol que les provocations d’Hara Kiri ou de Coluche.

«Francis Picabia, rastaquouère», Bernard Marcadé, Flammarion, 704 pages.

À lire aussi