Les bisses du Valais, tout à la fois tradition et modèle pour l’avenir

Le bisse d’Ayent, qui illustre le billet de cent francs suisses.

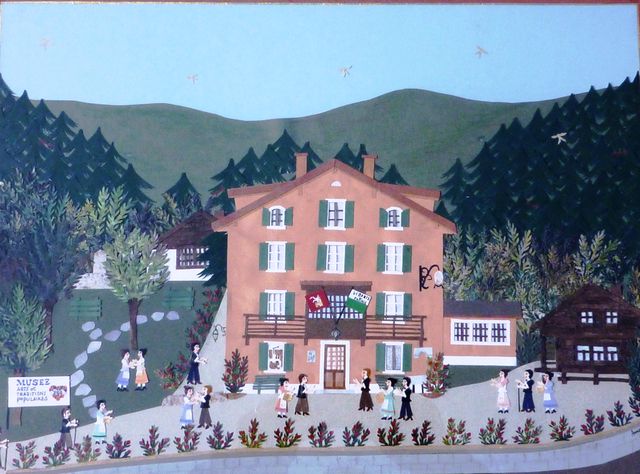

Ausserberg, Valais. L’aube est encore fraiche, même glaciale, sur les coteaux d’Ausserberg qui dominent la petite ville de Viège en Haut-Valais. Le soleil monte rapidement dans un ciel de printemps mais il peine à réchauffer l’atmosphère. Pourtant la dizaine d’hommes réunis ce jour, comme cela se fait chaque année depuis au moins six siècles, ne manque pas d’entrain et de bonne humeur. C’est la journée de nettoyage des bisses, ces canaux d’irrigation centenaires qu’on appelle ici des Suonen. Il faut les dégager des branches et des pierres qui s’y sont accumulées pendant l’hiver. Le système de gestion des bisses au travers de «consortages» est le thème de la nouvelle exposition du Musée valaisan des Bisses, dès le 24 avril à Ayent.

Ici à Ausserberg, c’est maintenant la pause de midi. Chacun s’assied sur la pente face au soleil. Les installations industrielles de Lonza, loin en contrebas, sont bien visibles et permettent d’imaginer la production frénétique des vaccins contre le covid-19. Mais en altitude, on vit à un rythme hors du temps.

«S’il n’y avait pas de bisses, Ausserberg n’existerait pas», me dit un des membres du groupe, en me tendant une tranche de viande séchée.

On va «chercher l’eau»

Les hommes sortent leur pain et un morceau de lard. On boit du thé chaud: ce n’est pas le Bas-Valais! Vient ensuite le moment symbolique. On dit alors qu’on va «chercher l’eau». En fait, deux hommes longent d’abord le canal en tunnel creusé en 1970 pour éviter un des passages très aériens du vieux bisse Niwärch. Ils atteignent en amont la prise d’eau encore enneigée puis ouvrent les vannes. En aval du tunnel, un autre groupe s’affaire de même sur un deuxième système de vannes. Ce n’est pas simple car les volants de manœuvre sont grippés par l’hiver. Un des préposés compte attentivement sur le pas de vis le nombre de filets à ne pas dépasser lorsque la vanne remonte et ouvre le passage de l’eau. Puis tout le groupe se répartit le long du bisse pour s’assurer que la vague qui avance lentement ne charrie pas trop de déchets. La masse de feuilles et de résidus pourrait boucher les canaux et créer un débordement car le débit des deux bisses qui passent ici est de 90 litres à la seconde.

Dans la salle de la mairie, le Président de la commune, Theo Schmid me présente avec fierté les Holztässle, ces fameux morceaux de bois entaillés avec les marques de familles. Leur traduction française, peu courante, est tachères. «On les égrène comme les perles d’un chapelet, explique-t-il. Voici le tour d’eau du village. Il s’étend sur 21 jours. Aujourd’hui encore, même si on a un carnet, la répartition de l’eau est basée sur ce système.»

A vrai dire, il existe trois colliers de Holztässle. Le premier détermine la liste des propriétés, un peu comme un cadastre. Le deuxième répartit les tâches de maintenance, leur indemnisation et les responsabilités. Le troisième collier définit précisément la quantité d’eau à laquelle chaque membre du consortage a droit en fonction de ses prairies. Depuis les premiers documents du XVè siècle qui prouvent l’existence des bisses en Valais, le système a quand même passablement évolué, même s’il garde sa philosophie communautaire originelle. Aujourd’hui, l’intervention financière ou logistique des communes, voire du canton, est fréquente. Et le branchement des bisses sur des systèmes modernes d’arrosage est maintenant courant.

A Ausserberg, il n’y a plus que vingt-cinq agriculteurs à temps partiel et une agricultrice à plein temps. Mais dans ce village, comme ailleurs dans le canton, tout le monde est attaché à ses bisses. On en dénombre actuellement 188 en Valais, totalisant 742 km. Tous ne sont toutefois pas fonctionnels pour l’agriculture. De nombreux bisses ont acquis une vocation touristique et sont longés par des sentiers de randonnée très fréquentés en été. Les bisses du Torrent-Neuf à Savièse ou du Roh à Crans-Montana attirent en été de nombreux touristes qui s’avancent sur des ponts suspendus impressionnants.

Le «consortage»: source d’inspiration

Le système du consortage est maintenant observé sous un angle nouveau, comme le présente l’exposition du Musée valaisan des Bisses. «C’est une façon de s’associer, comme un club qui va gérer la ressource, explique Gaëtan Morard, directeur scientifique du musée. L’eau est un bien commun mais il faut déterminer qui gère cette ressource et comment on fait respecter le règlement autour de son utilisation. Finalement est-ce que les usagers ne sont pas les mieux placés pour la gérer, l’entretenir et résoudre les conflits?»

En tant qu’ethno-biologiste et spécialiste en permaculture, Gaëtan Morard rappelle que dans l’histoire de l’humanité, l’accès à l’eau a souvent été source de conflits: «Ce problème va sûrement se reproduire. Mais quand on est ensemble sur un même territoire, on est obligé de respecter son voisin car il y a une pression sociale.»

Il affirme que le risque de dissension interne au sein d’un consortage est bien moindre que celui de conflits externes sur l’usage de l’eau avec d’autres agents économiques, comme le tourisme par exemple.

Dans les sous-sols blindés des archives du Valais à Sion, l’archiviste cantonal Alain Dubois a une vision similaire. Il connaît bien les consortages des bisses dont il étudie depuis longtemps les «ratements», ces anciens contrats de gestion communautaires. «Le modèle d’affaires du consortage est un modèle d’avenir à travers les circuits courts qui se mettent en place. On l’a vu ces derniers mois avec la création d’épiceries au niveau local et d’associations qui gèrent des jardins communautaires. C’est un modèle qui va revenir en force et qui va permettre aux gens de se réapproprier leur propre communauté.»

Bisses et fonte des glaciers

L’avenir des bisses est aussi étroitement lié à celui du climat. En montagne, où tout le monde voit de ses yeux la fonte des glaciers, on se demande comment les bisses vont vivre les changements qui nous attendent. «Le réchauffement climatique est un grave problème et un souci pour notre avenir, estime le Président d’Ausserberg. Avec la fonte des glaciers qui alimentent nos bisses, il faudra concevoir un système d’endiguement pour contrôler la distribution de l’eau.»

Le système des bisses est en effet directement dépendant des glaciers qui sont depuis toujours de gigantesques réservoirs en hiver. Ils libèrent ensuite de l’eau de fonte pendant l’été, justement lorsque les coteaux ont besoin d’être irrigués en raison de leur sécheresse extrême. «A l’avenir, explique Gaëtan Morard, il y aura toujours autant d’eau mais sous une autre forme. On aura en hiver plus de pluie et moins de neige. La répartition saisonnière de l’eau va se modifier, avec des sécheresses plus intenses en été et des événements extrêmes plus fréquents.»

Si le système des bisses parvient à s’adapter aux changements, comme il l’a fait jusqu’à présent, il représenterait alors non seulement un modèle intéressant d’organisation économique communautaire locale mais aussi un moyen de limiter les dégâts climatiques en régions de montagne. D’où le titre de l’exposition d’Ayent: «Ensemble, quel avenir pour notre passé?»

Interview de Theo Schmid, Président de la commune d’Ausserberg, co-président de l’Association valaisanne des bisses. © Yves Magat

Interview de Gaëtan Morard, Directeur du Musée valaisan des bisses, co-président de l’Association valaisanne des bisses. © Yves Magat

Interview d’Alain Dubois, Archiviste cantonal du Valais. © Yves Magat

À lire aussi