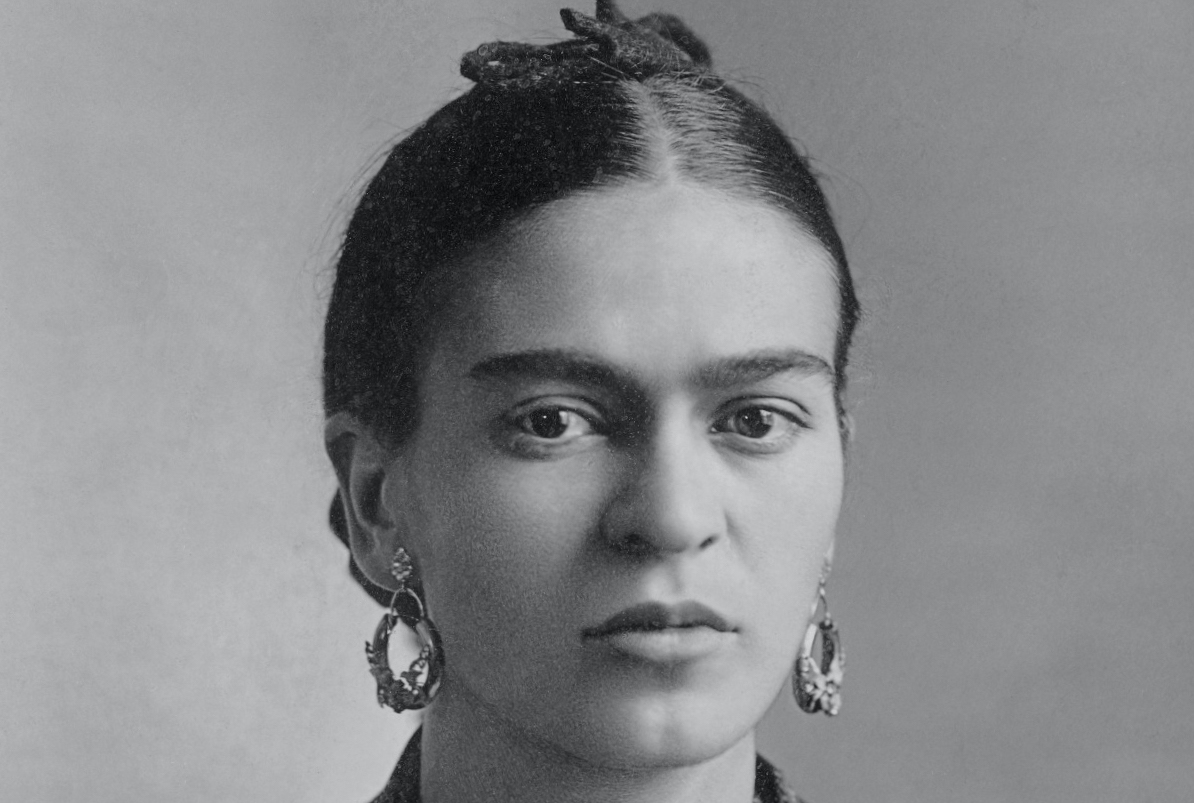

Frida ou l’art de passer aperçue

© DR

Jusqu’à la fin de ses jours, et quand bien même elle serait à l’origine d’une découverte aussi fondamentale que le vaccin contre le paludisme, il lui faudra répondre à la question: «Vous vous appelez donc Frida, comme Frida Kahlo?» A l’ère de la pénurie de denrées alimentaires diverses et variées, on s’arrache Frida plus rageusement que les pots de moutarde et les bidons d’huile de tournesol. On la déguste à toutes les sauces, on la décline en une infinité de petits plats plus ou moins digestes: t-shirts, parapluies, mugs, coussins, chaussettes, porte-clés et valises à roulettes, sans oublier une poupée Barbie à son effigie (125€ pièce sur Amazon). Le hashtag #FridaKahlo recense plus de trois millions de publications sur Instagram. S’il est difficile de dater avec précision le début de la Fridamania, à n’en pas douter son biopic made in Hollywood, avec la bombastique épouse de François-Henri Pinault dans le rôle principal, a grandement accéléré le mouvement. Depuis sa sortie en 2002, il est plus difficile d’échapper à Frida qu’à la pollution atmosphérique.

Décédée en 1954, Frida n’a plus rien de nouveau à nous montrer de son art, qui a fait l’objet de moult expositions d’envergure, à commencer par sa rétrospective à la prestigieuse Modern Tate à Londres, en 2005. Mais décidemment, quand on n’en peut plus, on peut encore. Il suffit de se gratter un peu la cervelle et de trouver un bon angle d’attaque.

A Paris, on sait faire. Le sublime Palais Galliera qui abrite le musée de la Mode, nous convie ainsi à découvrir Frida «Au-delà des apparences». En d’autres termes, on y scrute à la loupe, au sens propre comme au figuré, l’intimité de l’artiste sulfureuse: ses flacons de parfum et de potions médicinales, ses rouges à lèvres Revlon et ses parures en or, ses châles tissés à la main et ses chaussures orthopédiques faites sur mesure chez un bottier de la rue du faubourg Saint-Martin, enfin ses lettres et ses photos de famille. Frida la fashionista, pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt?

En pionnière de la tendance gender fluid, elle nous jette des clins d’œil foudroyants de dessous ses sourcils à la Brejnev, hissée à une hauteur digne de notre époque. Faut-il vous décrire ses portraits en costume d’homme? Alors! L’heure du rattrapage vient de sonner. Ce qui est fantastique avec Frida, c’est que chaque femme, ou presque, risque de trouver en elle son reflet. Vous ne correspondez pas à un canon de beauté? Elle non plus. Seriez-vous moustachue, peut-être? Pas de raison d’en désespérer, la it girl mexicaine en a fait sa force, en revendiquant fièrement son androgynie: «Du sexe opposé, j’ai la moustache et le visage en général.» Que donc vous soyez handicapée, métisse, communiste ou bourgeoise, cocue ou libertine, émancipée ou épouse dévouée, forcément vous allez reconnaître une part de Frida en vous.

Gare toutefois à celles qui s’apprêteraient à copier son look à l’identique. Frida a eu une opinion tranchée sur ce qu’on dénonce à présent sous l’appellation de «l’appropriation culturelle» et la langue bien pendue pour l’exprimer. Enveloppée dans un sari indien en guise de robe du soir, Peggy Guggenheim a payé les frais de la méchanceté tueuse de notre grande défenseuse de l’authenticité vestimentaire: «une Gringa juive, qui fait chier comme les autres, déguisée en Indienne de cirque, pleine aux as et de la merde dans la tête.» Vous êtes prévenues, mesdames. Par chance, nous ne saurons jamais ce que Frida aurait eu à dire à propos de cette Boche de Claudia Schiffer, affublée par Karl Lagerfeld d’une couronne de fleurs et d’un mono-sourcil comme tracé au charbon pour l’édition allemande de Vogue, en mars 2010. Pourtant, la mexicanité idolâtrée par Frida en tant qu’élément fondamental de son identité, a des origines lointaines: Wilhelm, son photographe de père, fut un émigré allemand arrivé au Mexique à dix-huit ans. Quant à Magdalena, sa mère, petite fille d’un général espagnol du côté de sa mère et d’un indigène purépecha du côté de son père, elle aurait pu, tout au plus, prétendre au statut de mestiza. On s’amuserait beaucoup en pariant si de nos jours, Frida elle-même réussirait à éviter un seau d’eau froide envoyé à la figure par les autochtones de Tehouantepec, où l’artiste n’a jamais mis les pieds, adoptant cependant avec une grande liberté les habits traditionnels des femmes de cette province reculée. Achevé en 1943, Autoportrait en Tehuana (Diego dans mes pensées), son plus grand format, dégage un délicat parfum d’usurpation qu’on n’ose pas analyser de près sous peine de passer pour blasphémateur.

Non que Frida manquait de qualités ou d’idées salvatrices. Le tragique accident de bus auquel elle a survécu dans sa prime jeunesse aurait eu de quoi abattre le mieux payé des gourous de la psychologie positive. Elle a souffert de nombreuses fractures de la colonne vertébrale, la clavicule, des côtes, de la hanche, la jambe droite, et pire encore, s’est faite littéralement empaler par une tige d’acier qui l’a transpercée en sortant par le vagin. Le commentaire admirable d’autodérision et d’ironie de la victime: «J’ai perdu ma virginité!» On ne sait d’où on tire une telle force de caractère. En revanche, on suppose sans risque de se tromper que Frida a dû inspirer, outre quelques couturiers-vedettes à qui on réserve une partie du parcours de l’exposition, nombre de handicapés, et notamment de femmes.

Loin de se murer dans sa douleur, elle en a fait sa marque de fabrique, astucieusement cachée-affichée par les corsets qu’elle avait peints elle-même ou sous ses colorés rebozos, que lui enviaient les mondaines de New York et Paris. Tout au long de sa vie, elle a conservé un contrôle total de son image, qu’il s’agisse de ses autoportraits ou des photos d’elle par les photographes de renom pour ne citer que Toni Frissell ou Nickolas Murey. Consciente du pouvoir des vêtements et des accessoires, elle ne s’habillait pas mais s’exprimait à travers sa garde-robe, l’exact contraire de ce que nous donnent à voir les influenceuses les plus populaires. Même si, paradoxalement, c’est probablement Kim Kardashian qu’il faudrait désigner comme la plus fidèle disciple de Frida, celle qui a compris qu’il ne faut pas passer inaperçue dans la vie, sous quelque prétexte que ce soit. Que lorsque l’on n’a pas une once de talent dans aucun domaine hormis le marketing et des fesses d’un volume impossible à dissimuler, le mieux à faire est de les exhiber devant le monde entier. Autrement dit, transformer ses défauts en atouts. Pour cela: merci, Frida!

Exposition «Frida Kahlo. Au-delà des apparences», jusqu’au 5 mars 2023. Paris, Palais Galliera, 10, av. Pierre 1er de Serbie, 75016.

À lire aussi