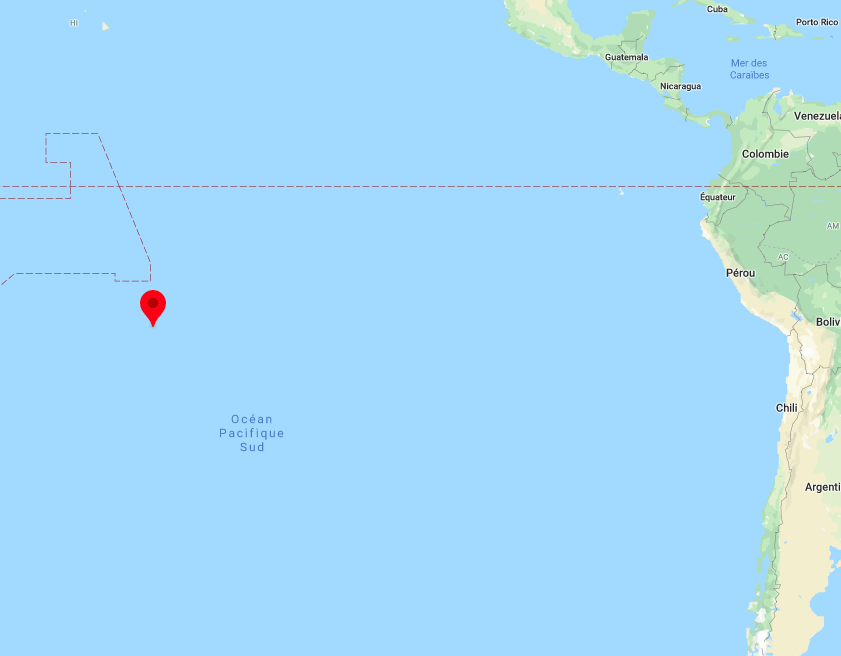

La possibilité d’une île: Tahiti

Depuis Tahiti, comme dans la légende, le coucher du soleil sur Moorea. – © Stephan Engler

Avec ses 1042 kilomètres carrés, Tahiti est composée de deux massifs volcaniques, le mont Orohena, point culminant avec ses 2241 mètres et le mont Mairenui. Montagneuses, les deux îles distinctes, Tahiti Nui et Tahiti Iti, sont reliées par l’isthme de Taravao. C’est sur la première que se situe Papeete la capitale et centre névralgique de toute la Polynésie française ainsi que la ville de Faʻaʻā la plus peuplée avec son indispensable aéroport. Cette région abrite près des deux tiers des 278’000 habitants du pays. C’est un navigateur britannique, Samuel Wallis le 19 juin 1767 qui visita le premier Tahiti, déjà peuplée depuis longtemps par les Polynésiens. Il a dû être surpris par les paysages et les us et coutumes si différents du peuple de l’océan. Le 29 juin 1880, le dernier souverain de Tahiti, Pomare V cède les territoires à la France en échange d’une rente viagère pour lui-même et trois personnes de sa famille, avec le maintien des symboles de sa royauté. Les territoires tahitiens deviennent alors une colonie française appelée «Établissements français de l’Océanie (E.F.O)» jusqu’en 1957. Aujourd’hui la Polynésie française est une Collectivité d’outre-mer.

A peine arrivé, dans l’aéroport, des détails surprennent, comme ces fleurs posées délicatement à côté des lavabos. Renseignement pris, ici les fleurs n’ont pas un rôle décoratif, mais font partie d’un code. Il faut fixer une fleur dans ses cheveux, à gauche signifie cœur pris, et à droite cœur à prendre, il existe une multitude de variantes subtiles… La fleur symbole de Tahiti est la belle fleur blanche de Tiaré (Gardenia taitensis), offerte en couronne ou séparément elle est un signe de bienvenue.

Pourtant la culture et les traditions ont failli disparaitre à l’arrivée des colons européens. La partie des coutumes séculaires connue dans le monde entier est le tatouage. Ce mot est dérivé du mot «tatau» en tahitien car cet art ancestral est né à Tahiti et dans ses îles. Pour les insulaires il est considéré comme un cadeau de dieu à l’homme. Ici tous les tatouages ont un sens, une signification profonde et symbolise l’histoire personnelle.

Pour avoir une impression authentique de cette vaste culture, un lieu est incontournable, le marae Arahurahu. En suivant la route côtière, jusqu’à Paea, côté montagne dans la vallée verdoyante de Punaru’u se situe ce marae. Ces lieux étaient des espaces réservés aux activités cérémonielles, sociales et religieuses. Une sensation de quiétude s’en dégage. C’est face au Tiki en pierre (représentation humaine sculptée) que la perception de puissance est la plus forte. Soudain, un discret son de flûte flotte dans les airs. C’est une heureuse rencontre avec un joueur de vivo, la flûte nasale. Le son léger et mélancolique de cet instrument très ancien est en parfaite harmonie avec ce lieu sacré. Autrefois, il accompagnait les chants et les danses ensemble avec les tambours (pahu) ou les conques marines (pu). Longtemps oublié au profit des instruments à cordes et des percussions, le vivo est redevenu un instrument de premier ordre dans la musique néo-traditionnelle. Le son du vivo serait l’expression du souffle, cette énergie qui était partagée avec l’assistance.

Pour parfaire ce tableau, voici le récit d’une des nombreuses légendes polynésiennes.

Maui qui attrapa le soleil.

Le soleil faisait ce qu’il voulait, un lever tardif et quelques instants plus tard seulement un coucher de soleil derrière l’île voisine de Moorea, suivi d’une longue, très longue nuit. L’obscurité faisait souffrir la Terre et les hommes. Le jeune guerrier Maui décida alors d’affronter le soleil. Il partit à la recherche des plus grosses lianes, pour tresser un extraordinaire filet avec comme pièce maîtresse un long cheveu de sa fiancée Hina. Le piège terminé, voyant les premiers rayons, Maui jeta son filet et recouvra le soleil. C’est ainsi que le soleil se retrouva prisonnier et vaincu. Alors Maui s’approcha et lui fit promettre de rester plus longtemps dans le ciel.

Depuis ce jour, il se lève tôt et se couche tard. Parfois, à son coucher, on aperçoit comme un mince filet: c’est le cheveu de la fiancée de Maui qui est suspendu là afin que le soleil n’oublie jamais sa promesse.

À lire aussi