Par le cinéma, mais pas que, Balzac nous est contemporain

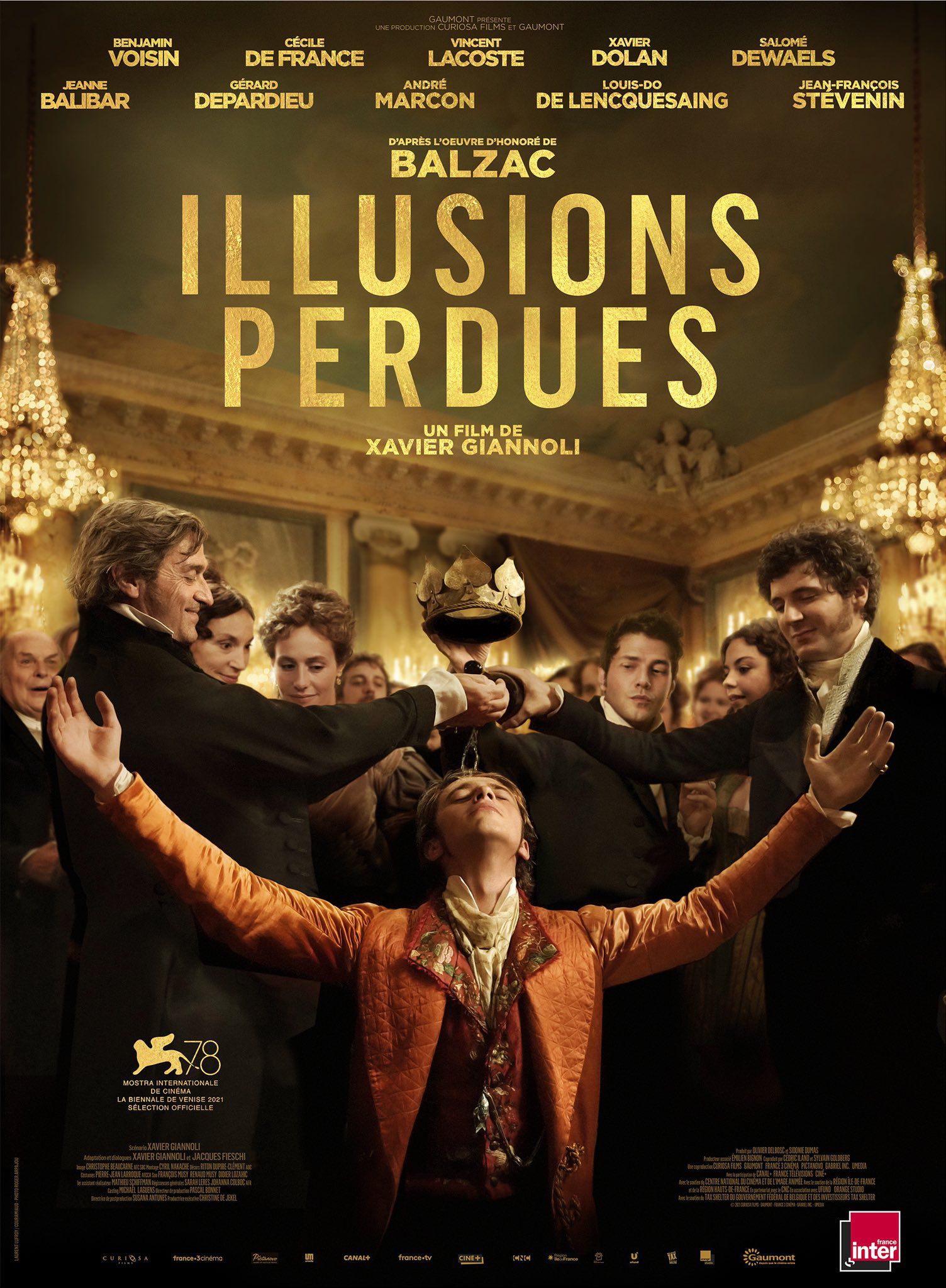

Benjamin Voisin, qui incarne Lucien de Rubempré, et Vincent Lacoste, qui incarne Etienne Lousteau, dans «Illusions perdues», le film de Xavier Giannoli adapté du roman de Balzac. – © DR

Si vous avez bien en mémoire ou que vous venez de (re)lire l’un des plus formidables romans de Balzac (et du XIXe siècle français), et que vous vous pointez au cinéma pour découvrir Illusions perdues dans l’adaptation signée Xavier Giannoli, peut-être crierez-vous à la trahison après un premier quart d’heure de projection en constatant que Lucien de Rubempré, Chardon de son vrai nom et végétant à Angoulême, n’a plus ni parents ni «frère» (son ami David Séchard, essentiel parmi ses proches), zappés comme l’est tout l’arrière-plan de sa jeunesse, le scénario le plantant dans les prés fleuris au moment de ses premières compositions poétiques, en pleine campagne angoumoise bucolique; et plus tard vous rugirez encore en constatant que la moitié de ses amis parisiens, dont le très important Daniel d’Arthez (double partiel de Balzac lui-même) et les membres du fameux Cénacle ont également passé à la trappe − mais en cours de route vous vous serez peut-être fait emporter par le maelstrom du roman retravaillé pour le cinéma, l’élan dynamique voire frénétique de la narration, la forte présence des personnages servis par de remarquables acteurs, les magnifiques images relevant parfois de la fresque en mouvement, entre autres scènes fortes où se retrouve le génie de Balzac, jusqu’à la conclusion mélancolique dans le ton du roman, même si la fin du protagoniste est beaucoup plus noire, un roman plus tard, dans Splendeurs et misères des courtisanes…

A préciser, alors, que l’adaptation de Xavier Giannoli module un point de vue tout personnel et temporellement cadré − limité à la partie centrale du roman où le jeune poète provincial débarque d’Angoulême à Paris et réalise ses ambitions pour le meilleur et le pire − et thématiquement resserré et accentué jusqu’à la polémique voire au pamphlet, sur l’évolution du Journalisme en lien avec la Publicité naissante et les enjeux économiques et politiques des journaux soumis à la Finance, la critique virulente de la Presse (la Monographie de la presse parisienne de Balzac serait à relire…) et un aperçu diversifié de l’arrivisme et de la complaisance voire de la corruption des gens de plume, notamment.

Comment un jeune homme rêve de gloire, d’abord toute littéraire, et cède ensuite au goût de la réussite à tout crin, comment il se trahit lui-même d’une compromission à l’autre, trahit celle qui l’a protégé, trahit ses plus chers amis, sans cesser jamais d’être (un peu) tourmenté par une conscience vive et un cœur tendre (Balzac voyait en Lucien une moitié de nature féminine), voilà bien la ligne de fond d’Illusions perdues, ou plutôt l’une des lignes issue d’un ensemble de thèmes beaucoup plus ample, portés dans le roman par une quantité de personnages mémorables, dont quelques-uns se retrouvent ici, avec moins de nuances et de profondeur, dans cette adaptation cinématographique aux ellipses et aux mouvements parfois si précipités qu’ils tournent à certaine confusion.

Cependant le roman est tout de même là et Balzac, avec sa grande générosité naïve et rouée à la fois, apprécierait peut-être, malgré ses manques, ce film plein de juvénile énergie, de verve verbale évidemment démarquée de la sienne, de panache visuel et, aussi, de non-dit mélancolique lisible de part en part dans le regard du jeune et beau Benjamin Voisin incarnant Lucien de Rubempré avec fougue et finesse.

Une œuvre-charnière, sur une période de mutation

Dans la suite polyphonique de La Comédie humaine, à la fois très concertée et parfois chaotique d’apparence, Illusions perdues me semble constituer un roman central, et cela aux deux points de vue d’une trajectoire personnelle et d’un tableau social élargi.

C’est d’abord le roman d’apprentissage d’un jeune poète pur et fou, typique de l’ère romantique, qui rêve de devenir le Pétrarque de son «canton». Talentueux et beau comme un ange, adulé par sa mère et sa sœur, encouragé par son double amical au prénom de David, c’est le «jeune premier» idéal en lequel Honoré le ventripotent projetait un avatar avantageux du petit provincial pataud qu’il fut lui-même, rêvant de lancer à la capitale, comme l’un des personnages d’un roman antérieur (Le Père Goriot) au nom de Rastignac, le défi d’«à nous deux Paris!».

Ensuite, suivant en partie cette ligne personnelle, avec la conquête de Paris, les succès fracassants et les désillusions cuisantes de Lucien, Illusions perdues, après la romance déchirante d’Eugénie Grandet, marque le passage fortement contrasté de la province à dominante mesquine à la capitale de toutes les réussites et de toutes les perditions. Or ce transit personnel va de pair avec une transformation collective de la société française, deux générations après la Révolution, que Balzac, en écrivain, qui a besoin de papier, d’imprimeurs, d’éditeurs, de critiques et de lecteurs, va observer de près et en mettant la main à la pâte puisqu’il sera lui-même imprimeur, éditeur, feuilletoniste, inventeur aussi génial que foireux − il invente le livre de poche, le club du livre et la collection de prestige préfigurant la Bibliothèque de La Pléiade, mais toutes ses inventions seront autant d’échecs dont profiteront d’autres après lui alors même qu’il les compense en écrivant tant et plus. Comme l’a bien montré Stefan Zweig dans sa biographie magistrale, chaque fois que Balzac se casse la figure dans ses entreprises matérielles, son œuvre progresse…

Illusions perdues raconte donc l’irrésistible ascension d’un jeune plumitif surdoué quittant sa province avec une comtesse plus âgée que lui (Madame de Bargeton), qui débarque à Paris où il zigzague entre le milieu snob de son amie, dont il est plus ou moins tenu à l’écart, et celui des écrivains et journalistes, libraires-éditeurs et autres gens de théâtre où les actrices et les courtisanes se mélangent volontiers. Dans les cafés «littéraires», Lucien rencontre de bons jeunes gens partageant son idéal, qui l’intégreront à ce qu’ils appellent le Cénacle. Un certain Daniel d’Arthez fera figure d’auteur incorruptible – en lequel on peut voir une projection du désir d’intégrité de Balzac. Mais Lucien, faible de caractère et ne rêvant que de briller s’alliera plutôt avec Etienne Lousteau, désabusé cynique et lui indiquant le meilleure chemin pour «réussir», la frime, la triche, l’abdication de toute sincérité, etc.

Un Balzac mal lu à redécouvrir…

Il est intéressant de comparer, à plus de cinquante ans d’intervalle, la version télé des Illusions perdues, réalisée dans les années 60 par Maurice Cazeneuve, en noir et blanc, où le très angélique Yves Renier tient le rôle de Lucien, tandis que le sardonique François Chaumette joue celui du baron de Châtelet – à voir sur Youtube –, avec le film de Xavier Giannoli. De la lecture de Cazeneuve assez respectueuse, sensible mais d’une sorte de rigidité réaliste, à celle de Giannoli, on saute vraiment d’un monde à un autre: du noir et blanc «janséniste» aux grands coups de pinceaux polychromes et aux bandes-son tonitruantes, et, surtout, de la lenteur à la vitesse.

Je viens de lire Illusions perdues en plusieurs semaines, à passé 70 ans… J’avais lu ce roman deux fois déjà, et j’estime qu’il est difficile de le saisir vraiment avant 25 ou 50 ans, sans expérience de la vie active et sans recul. Par ailleurs la lecture de Balzac a souvent été «plombée» dans la seconde moitié du XXe siècle, relevant de l’obligation scolaire voire de la «punition» alors que l’auteur, même «incontournable», était classé par certains profs et autres critiques, patriarche de droite lourdement catho. Un Henri Guillemin avouait d’ailleurs n’y être jamais entré, trouvant ses romans «barbants», mal écrits et idéologiquement suspects, témoignant d’une myopie plus générale où l’idéologie, précisément, faussait l’approche de La Comédie humaine.

Mais peut-être sort-on de ce malentendu? C’est ce qu’on peut se dire à la lecture du vaste essai-panorama d’Alexis Karklins-Marchay paru tout récemment, qui mérite lui aussi qu’on prenne le temps de le lire attentivement, loin des bruyants.

Le bruit du monde, entre «claque» et «canards»

Dans sa Monographie de la presse parisienne, Balzac a brossé une douzaine de portraits de journalistes dont la galerie invite aux identifications actuelles avec «le jeune critique blond», le «rienologue», le «Grand Critique», «l’auteur à convictions», etc. Or on retrouve ces «types» dans Illusions perdues (le roman) autant que dans le film avec deux scènes carabinées de celui-ci: quand ces messieurs, autour du libraire-éditeur Dauriat (Gérard Depardieu en grand écrabouilleur très subtilement nuancé), font assaut de mots d’esprit (où Balzac voyait une tare de la mentalité française), et quand Lucien et Lousteau détaillent en rafale toutes les formes d’arnaques verbales de la critique opportuniste et sans scrupules.

Dans la foulée, côté théâtre, Xavier Giannoli focalise l’attention sur le personnage abject du chef de la «claque », qui dirige les applaudissements et les huées à proportion de ce qu’on le paie, et coté rédactions, l’on voit des canards vivant se dandiner sur les copies avec un clin d’œil au cher Honoré qui consacre une page à cette nouvelle pratique de la vraie-fausse nouvelle, appelée alors «canard» et aujourd’hui «fake news»…

Mais tout cela, au cinéma, me semble aller trop vite, en alimentant l’opinion, fausse elle aussi, que «tout est pourri» dans le journalisme ou le milieu littéraire – ce que ne dit pas Balzac malgré la virulence de ses attaques.

Et c’est là que le point de vue partiel, mais aussi partial, de ce film «qui en jette» me semble pécher, sans les contrepoids (dans le roman) de David Séchard le «frère» réaliste, soutien financier et bon conseiller moral de Lucien, de la mère et de la sœur Eve de celui-ci, enfin des amis du poète au Cénacle, remplacés par Etienne Lousteau (Vincent Lacoste, parfait lui aussi en «coach» amicale virant jaloux) et par le brillant écrivain à succès Nathan (Xavier Dolan, dont les regards coulants font peut-être allusion à la composante homosexuelle de Lucien, qu’on verra resurgir plus explicitement dans Splendeurs et misères des courstianes avec l’immense personnage de Carlos Herrera, alias Vautrin ), auquel les scénaristes prêtent la voix off de la dernière séquence…

Bref et pour conclure, autant cette interprétation d’Illusions perdues épate par sa vitalité et sa fastueuse imagerie, sa verve truculente limite vulgaire ici et là et sa délicatesse de touche (ah, le tendre visage de Coralie que lui prête Salomé Dewaels en délicieuse boulotte, ah les expressions de Cécile de France en comtesse de Bargeton…), autant ses lacunes renvoient à la lecture de Balzac, très pertinemment guidée par Alexis Karklins-Marchay dans les grandes largeurs de son essai, et bien sûr dans La Comédie humaine elle-même dont les bonheurs de lecture qu’elle nous réserve ne sont pas illusoires…

«Monographie de la presse parisienne», Honoré de Balzac, Editions Pauvert, coll. Libertés, 1965 (réédité maintes fois…).

«Notre monde selon Balzac. Relire La Comédie humaine au XXIe siècle», Alexis Karklins-Marchay, Editions Ellipses, 2021.

«Illusions perdues», un film de Xavier Giannoli, avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

À lire aussi