Levinas, pour démasquer nos visages

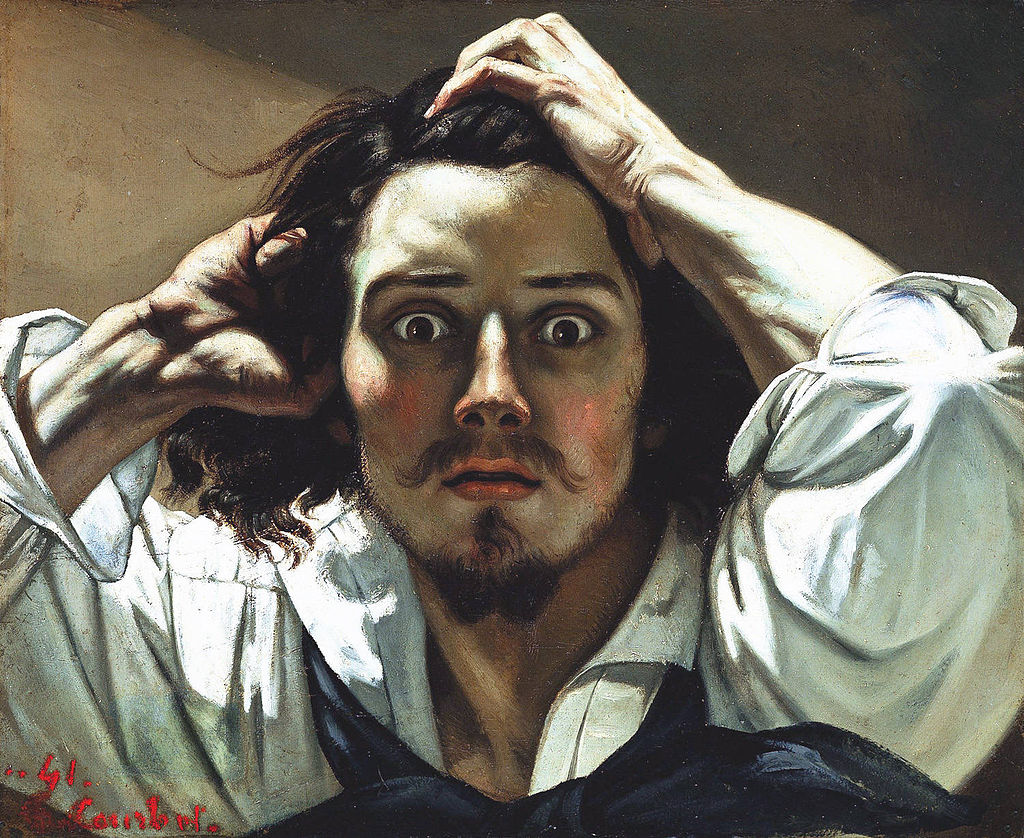

La peur, la colère. Gravure d’après Charles Le Brun, 1760.

Notre rapport au visage est en train de changer. Nous vivons masqués depuis près d’un an. Aberrant quand on pense qu’il n’y a pas si longtemps on riait des touristes asiatiques qui venaient chez nous arborant leur masque chirurgical. Aberrant quand on pense qu’on est volontiers choqués par des burqas et autres voiles islamiques lorsqu’ils couvrent le visage des femmes.

Et voilà que nous aussi nous nous couvrons le bas du visage pour nous protéger. Qu’y a-t-il de problématique ou de bénéfique à cela? Qu’est-ce que cela signifie de se présenter à visage découvert face à autrui? Quels sont les conséquences du masque sur la vie en société? Le philosophe Emmanuel Levinas a fondé toute sa philosophie sur le visage. Alors pourquoi ne pas aller jeter un coup d’œil sur son œuvre? Elle pourrait nous éclairer dans ces interrogations.

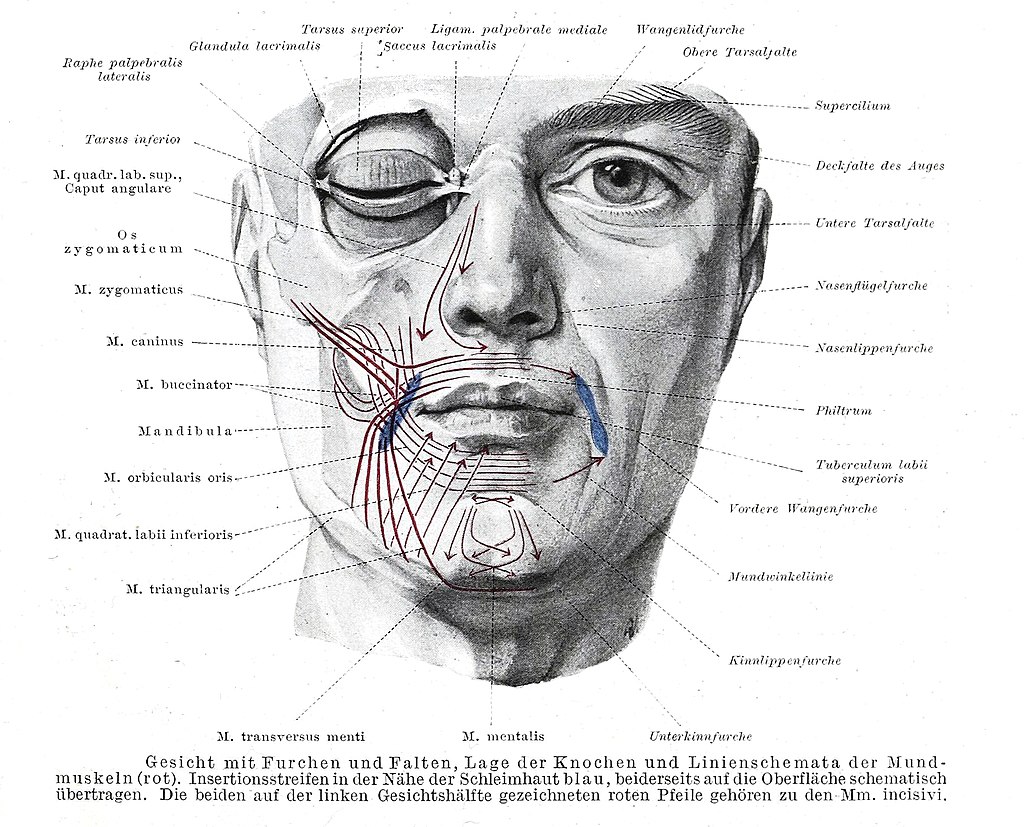

Emmanuel Levinas, penseur de l’éthique et du visage. © Bracha L. Ettinger

Levinas en trois raisons

Bien que les thèses d’Emmanuel Levinas (1906-1995) soient assez difficiles à comprendre, elles sont souvent connues dans les grandes lignes. Trois raisons à cela. La première est que Levinas a marqué un tournant décisif dans la philosophie au siècle dernier. Il a fait passer l’éthique avant tous les autres domaines de la philosophie.

Deuxièmement, sa pensée a largement contribué à redonner du sens et de l’espoir aux Juifs après la Shoah, en établissant une identité juive forte.

Troisièmement, Levinas a conçu une philosophie extrêmement originale. Il a été le premier à construire sa pensée philosophique à partir du visage humain. Tous ses textes y font directement ou indirectement allusion. C’est le centre de sa philosophie.

Levinas en face-à-face

Pour Levinas, le visage est l’origine de l’éthique. Et l’éthique, selon lui, c’est la méditation sur le comportement humain, dans ce qu’il a d’absolu. Le visage est le siège de l’absolu, parce qu’on ne peut jamais saisir tous les mystères qui s’y cachent. Il a quelque chose d’infini. D’ailleurs, le visage ce n’est pas que la figure, avec son nez, sa bouche, ses yeux. Il va au-delà de ce qu’on peut en voir. Le visage c’est cet absolu «qui déchire le sensible» quand on regarde autrui en face.

Levinas nous dit aussi que c’est le visage qui est premier dans la rencontre. Pourtant, selon le philosophe, il faut dépasser l’apparence du visage pour faire la connaissance de quelqu’un. Il affirme même que «la meilleure façon de rencontrer quelqu’un c’est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux.»

Sauf lors d’événements particuliers, comme les bals masqués, le carnaval ou la période de pandémie que nous vivons actuellement, le visage est nu. Dans cette nudité, il manifeste la fragilité, la mortalité, l’individualité et l’humanité de la personne, nous dit Levinas. «Dans chaque visage, il y a la veuve et l’orphelin», dit-il. Rencontrer quelqu’un en face-à-face donne d’emblée une responsabilité éthique. On se sent responsable de l’autre. Voir son humanité si fragile dans le visage nous interpelle. Le visage appelle à l’altruisme.

Levinas considère enfin que le commandement divin «tu ne tueras point» est inscrit dans le visage des êtres humains. C’est comme si voir le visage de quelqu’un nous poussait à vouloir prendre soin de lui. Il y a pourtant des meurtres, de la violence, de l’égoïsme, de l’indifférence… Pour Levinas, les crimes surviennent quand on se détourne du visage de l’autre. Quand on ne le considère plus comme un humain à part entière.

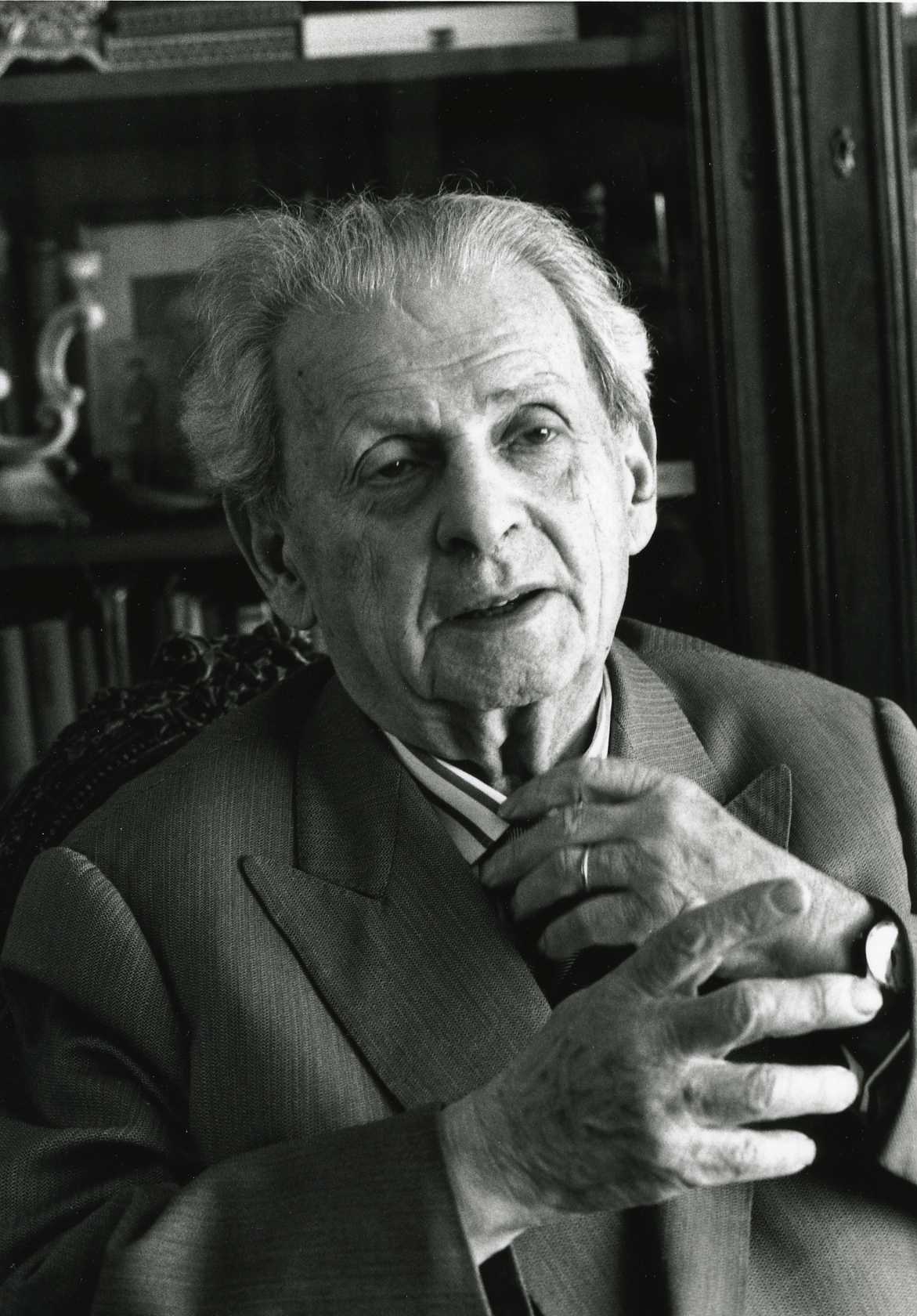

Planche anatomique des muscles du visage. Hermann Braus, 1921.

En résumé, c’est lorsqu’on est face à un visage qu’on considère la dignité de la personne. Qu’on se sent appelé à être responsable des autres. Mais se détourner d’un visage ou le cacher nous fait peu à peu oublier l’humanité d’autrui.

De Levinas au masque chirurgical

Quel rapport avec les masques chirurgicaux? Que l’on soit d’accord avec la pensée de Levinas ou pas, elle nous invite au moins à repenser la place du visage dans notre société. Elle nous aide à prendre conscience que le visage n’est pas une partie du corps comme une autre.

C’est de la bouche, donc du visage, que jaillit la parole. Un mode d’expression parmi d’autres, certes, mais qui est propre à l’humain. Les autres animaux ont des langages par des signes, des cris, voire des chants mais ils n’ont pas la parole. Ils n’ont pas de mots. C’est dans ce qu’il a de propre, que l’être humain a sa dignité à lui.

Le visage est aussi la partie la plus expressive du corps. C’est par là principalement qu’on perçoit les émotions des autres. Le langage corporel est important aussi, mais il n’exprime jamais autant d’émotions que le visage. C’est en effet par ce dernier qu’on pleure, ou qu’on serre la mâchoire et qu’on fronce les sourcils quand on est fâché. Et c’est aussi par le visage qu’on sourit et qu’on rit.

En percevant les émotions des autres, on peut faire preuve d’empathie ou d’altruisme. Comment être attentif à l’autre si on ne voit pas son visage? Ce n’est pas impossible, mais c’est beaucoup moins facile que si on voit comment il se sent sur son visage.

Le visage peut être très révélateur des états d’âme. Il faut juste que la personne en face soit un peu attentive. Il est sans doute arrivé à chacun de se voir interpellé par un ami qui demande si tout va bien. Si on ne veut pas parler de notre problème, on lui dira «oui, ça va super» en singeant en sourire. Mais l’ami, observant le visage, reviendra à la charge en disant: «non, je vois très bien dans ton visage que quelque chose ne va pas.» Et puis on finit par se livrer.

A visages masqués, les rapports sociaux sont donc forcément altérés. Pour le meilleur ou pour le pire.

Les conséquences du masques sur les rapports sociaux

Pour le meilleur, il faut se dire que porter un masque, ce n’est pas dramatique en soi. On peut même y trouver des avantages. A part la protection contre la transmission du virus, on est protégé de bien plus dans les transports publics, à commencer par les haleines lourdes et les aisselles odorantes. Il peut y avoir du charme aussi à rencontrer autrui, le découvrir par son regard et fantasmer sur sa beauté en-dessous du masque. Et qu’il est doux de percevoir un sourire qui nous est adressé par les yeux, quand la bouche est masquée.

Gustave Courbet, Le Désespéré, 1843.

Mais là n’est pas le problème. Comme ce n’est pas le problème de dire, au contraire, qu’on respire mal avec le masque, qu’il peut provoquer des boutons autour de la bouche et qu’il nous scie l’arrière des oreilles.

Le vrai problème, c’est l’atteinte à la dignité humaine, en faisant peu à peu du port du masque une norme. Problématique, que l’opinion publique se dise qu’en fin de compte, ce masque n’est plus si désagréable. Qu’en fin de compte, il faut vivre avec. Qu’on n’a pas le choix que de faire autrement. Que, sans le masque, on est dangereux pour les plus fragiles.

Le plus grave, c’est lorsque certains scientifiques, et politiques qui les suivent béatement, parlent du masque comme «une bonne habitude». Une bonne habitude à pérenniser pour nous protéger des grippes et autres virus à l’avenir. Cela revient à dire qu’il faudrait que le visage humain reste à jamais caché sous un masque. Après tout, une fois qu’on s’est masqué dans les magasins, dans les transports, dans les trains, pourquoi ne pas se masquer aussi chez soi? On ne sait jamais ce qu’il y a dans l’air…

La sécurité sanitaire et la protection des plus fragiles, d’accord… mais à quel prix? Faudrait-il paradoxalement perdre le sens de l’empathie et de l’altruisme à force de ne plus voir les visages des autres? En plus, qui dit masque dit protection. Autrui est perçu comme un danger dont il faut se protéger.

A quoi bon d’ailleurs se sentir investi d’une responsabilité envers l’autre puisque l’autre se protège déjà très bien tout seul? Avec la pérennisation du port des masques, on augmente la distance, l’isolement et peut-être même la méfiance. La société risque de devenir de plus en plus individualiste, voire déshumanisée. Est-ce qu’on veut vraiment se diriger vers une culture obsédée par la maladie et la mort?

Un visage nu, dont on voit la bouche qui parle et les yeux qui découvrent le monde, c’est un signe de vie. C’est l’humanité qui s’affirme. Voilà pourquoi on bande les yeux ou on couvre carrément tout le visage des condamnés à mort lors de leur exécution. Parce que tuer quelqu’un qui vous regarde dans les yeux est insoutenable, sauf pour les monstres. Qu’on ne s’auto-condamne pas de sitôt. Démasquons les discours de peur, démasquons les discours de mort et démasquons au plus vite nos visages.

À lire aussi