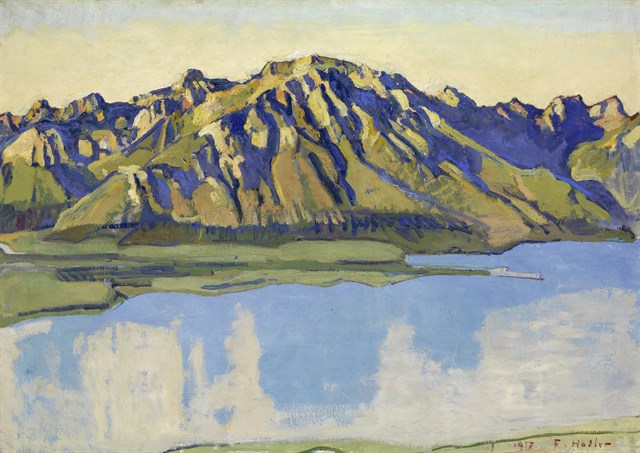

Des montagnes magiques de Kozuck émane une vraie poésie

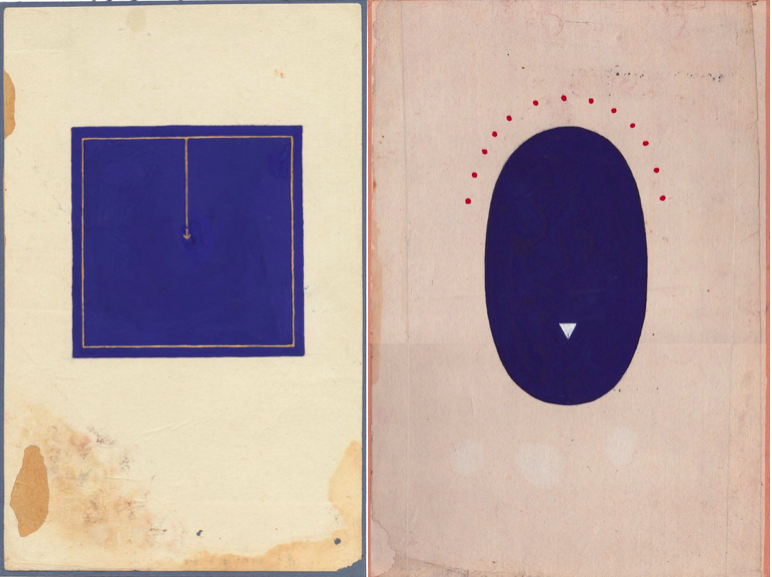

© Michel Kozuck (détail)

Au premier regard on s’y tromperait. L’affiche annonce des huiles de Michel Kozuck, mais ce qu’on voit d’abord ne semble pas vraiment de la peinture: plutôt de la photo «pictorialiste», puis à y regarder de plus près: de la peinture d’après photos d’une technique hautement élaborée, mais tout de suite il se passe autre chose dans ces grands paysages de montagne, et pour peu qu’on ait l’œil un peu avisé la peinture apparaît bel et bien sous l’apparence d’une représentation hyperréaliste, mais avec quelque chose en plus qui la distingue de cette catégorie contemporaine.

Pour ma part j’ai pensé aussitôt «peinture abstraite», dans un sens que je tâcherai de préciser et qui n’a guère à voir non plus avec ce qu’on appelle l’art abstrait, par opposition à la peinture figurative, renvoyant plutôt à l’«abstraction» d’un Cézanne qui n’a cessé de peindre autre chose que des pommes ou d’infinies variations de la montagne Sainte-Victoire, comme si le «sujet» n’avait aucune importance par rapport à la transmutation de l’objet «naturel» en construction stylisée ressaisissant les données du réel pour en tirer une évocation jouant des formes et des couleurs, des plans et des valeurs où le blanc figure l’espace, des sensations visuelles et toute une «musique» dépassant la vision réaliste ou académique.

Ainsi la peinture de Michel Kozuck, apparemment soumise à la pure représentation des montagnes le plus souvent imaginaires qu’il y a là en nombre, à quoi s’ajoutent telle forêt ou telle porte sertie dans le feuillage, tel herbage ou tel autre élément de paysage, tel carré d’herbe au détail hyper minutieux rappelant la fameuse Grande touffe d’herbe de Dürer, en laquelle je vois également une projection picturale «abstraite».

Au demeurant, il va de soi qu’on peut se contenter d’apprécier l’aspect «réaliste» de la peinture de Michel Kozuck, dont tous les paysages ne sont pas imaginaires, ainsi que l’illustrent quelques cimes aisément identifiables, telle les Dents du Midi ou les Aiguilles dorées et le clocher du Portalet, dans le massif du Trient, ou encore ce qui pourrait être le Mont Dolent – sans l’être vraiment, mais qu’importe? On n’est pas ici dans l’illustration des merveilles de la nature du genre «calendrier», mais dans l’expression d’une vision contemplative procédant d’une évidente quête de beauté.

De l’image, du cliché et de la juste vision

A l’époque de Photoshop et d’Instagram où prolifèrent les images pour ainsi dire parfaites, et non moins tautologiques, illustrant mécaniquement la «perfection» de la nature comme pour ressasser l’évidence selon laquelle «la nature est la nature», l’œil contemporain discerne de moins en moins ce qui distingue un cliché d’une image chargée de sens ou d’émotion, disons d’un «supplément d’âme».

Michel Kozuck, trop sévère à vrai dire à son propre égard, comme tous les grands exigeants, écrit lui-même qu’il «tente vainement de pirater la lumière, quête illusoire, elle sera toujours plus belle et plus intense dans la nature infalsifiable». Et d’ajouter: «Braconnier perpétuel, je ne sers sans doute à rien». Ou encore, plus incisif: «Ni moderne ni passéiste. Je construis des puzzles à une seule pièce. Je ne me reconnais pas comme faisant partie de la caste des artistes et n’apprécie pas certaines fanfaronnades contemporaines. Dans les courants d’art actuel, je me noie. Dans les courants d’air, je respire».

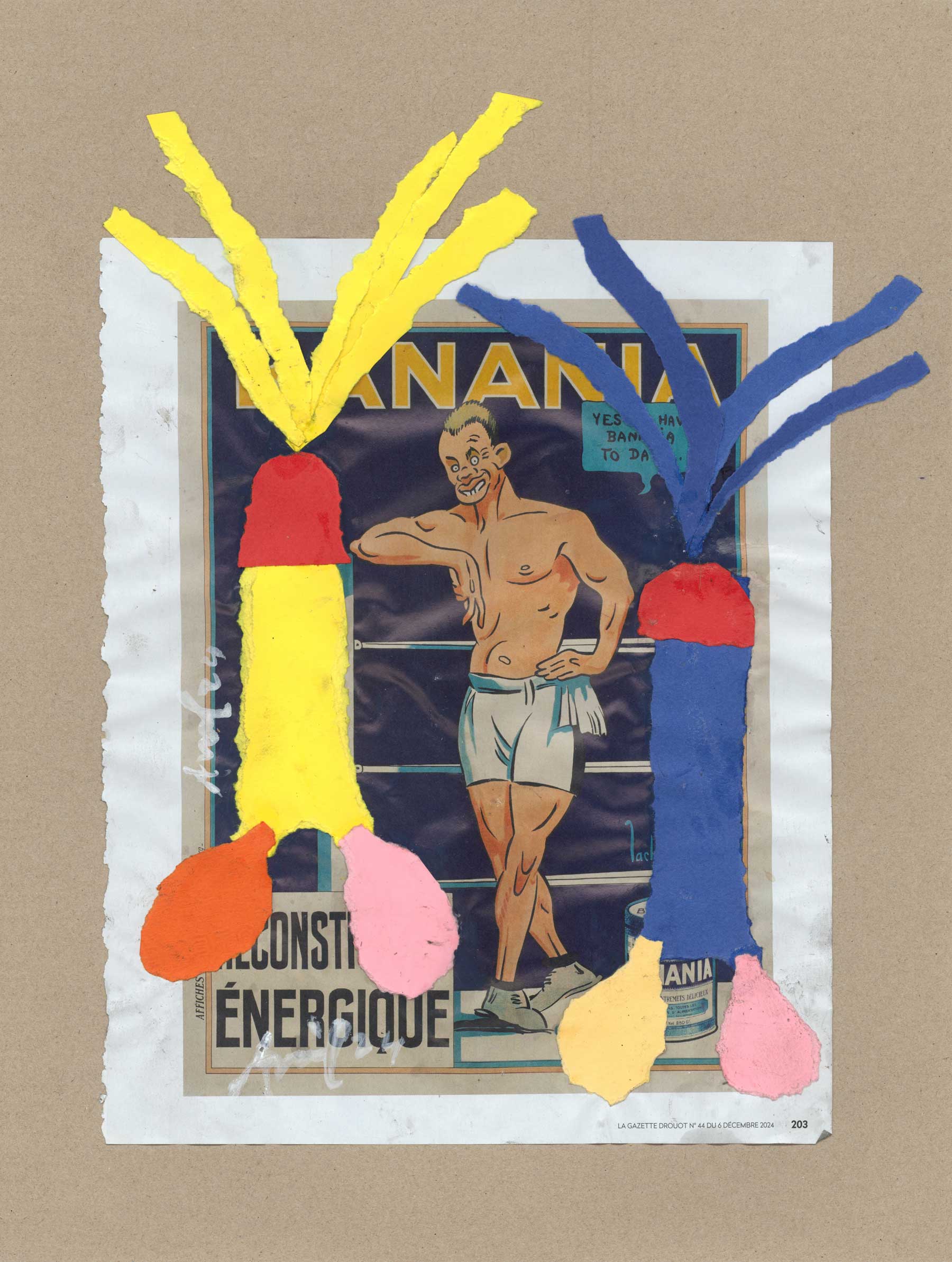

S’agissant du binôme peinture et montagne, le cliché par excellence me paraît le Cervin, dit Matterhorn par les Alémaniques et les Anglais, parfait ornement signalétique des affiches touristiques et autres boîtes de chocolats. L’histoire de l’art «alpestre» en compte un certain nombre, la plupart bien sages, fidèles et donnant la patte, pour un Kokoschka qui aboie au ciel fou, le cliché littéralement mis en pièces.

C’est entendu: le cliché est une plaie. Plaie du goût, plaie du langage, plaie de la perception atrophiée et de l’expression simpliste, plaie de la littérature et des arts, de la poésie et de la musique. Accro au cliché, le philistin déclare beau ce qui est joli et joli ce qui est beau. Un aspect du cliché est le kitsch, qu’on pourrait dire la parodie mièvre du beau. Le kitsch est un simulacre, le cliché ramène toute vision à du déjà vu, tandis que l’art est apparition.

C’est cela que produit l’art de Michel Kozuck: des apparitions. Lorsque vous êtes en montagne, dans les Beskides ou les Préalpes vaudoises, sur les hauts d’Ailefroide ou en Afghanistan, cela se passe comme une aile de brume passe sur un jardin suspendu, comme un brouillard glacial se déchire soudain sur le bleu pervenche d’un lointain, comme un jaune inconnu colore la rouille d’un pierrier, comme s’irise le camaïeu gris chiné de blanc d’une paroi qu’une lumière inattendue sort du néant, etc.

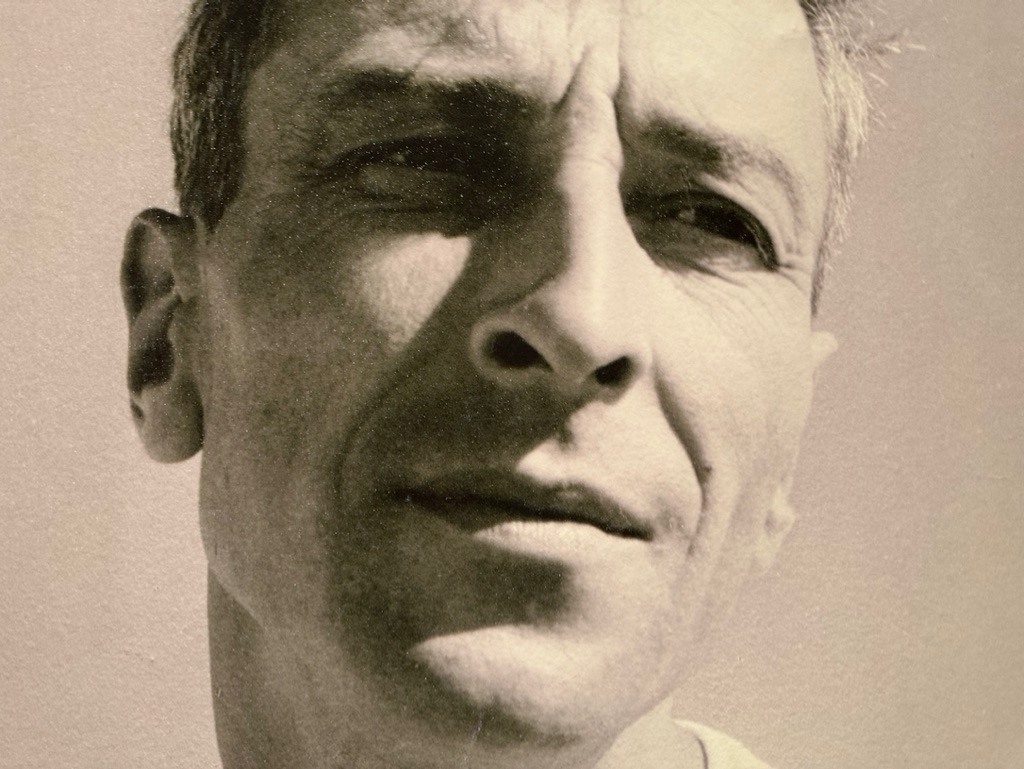

Malgré tout l’art reste bien reçu, merci

Michel Kozuck est un peintre autodidacte belge d’origine polonaise, dont les racines plongent dans les hauts gazons des Tatras où peignait parfois l’extravagant Witkiewicz, génie polymorphe affirmant l’impossibilité physique et méta de représenter vraiment la nature, qu’il déformait donc horriblement pour en saisir la «forme pure», tandis que Michel Kozuck reste plus humble, plus doux mais non moins lucide quant à la représentation de la beauté pure.

Dans un texte datant de 2016, Thierry Devillers écrit que «la montagne est un enthousiasme», un «transport divin». Et de préciser: «Dans la Bible, d’Abraham au Golgotha, en passant par Moïse recevant les tables de la Loi, les Béatitudes et la Transfiguration, la montagne est partout. Kozuck la peint-il d’après nature? Non. S’il la peint d’après photo, c’est pour qu’elle reprenne l’âme que l’appareil lui a volée. Mais je crois que l’essentiel se trouve ailleurs: dans la cosa mentale, ces images eidétiques emmagasinées dans sa mémoire où souffle l’esprit des Tatras».

L’on n’invoquera pas, pour autant, les figures d’une mystique vaporeuse. Rien, me semble-t-il, de «théosophique» dans la démarche de Michel Kozuck, dont la spiritualité est plus immanente, plus silencieuse aussi dans son accueil du visible.

Je ne m’en réjouis que plus, découvrant son œuvre sur le tard – l’exposition actuelle étant la septième en le même lieu –, de constater que Michel Kozuck ne parle pas dans le désert, puisque Gérald Lange l’accueille depuis 2005 en sa galerie magique de la Tine, et que divers amateurs très éclairés l’accompagnent de leurs commentaires, tel Carl Havelange évoquant ses «paysages imaginaires»: «Kozuck peint comme Giacometti sculptait et comme Bouvier ou Walser écrivaient. Pour vérifier qu’il est possible de peindre. Il répète ad libitum le geste lent, toujours déçu, toujours récompensé, de déposer des pigments sur la toile. Il y passe chaque fois des semaines, laissant peu à peu venir à l’œil un paysage dont il n’avait au début qu’une idée incertaine et fragmentaire. Un paysage né de la mémoire et de l’oubli, travaillé par la main seule qui tient le pinceau et se déplace. Quand on peint, on ne pense à rien»…

Michel Kozuck, «Huiles». Galerie de la Tine, Troistorrents, jusqu’au 17 septembre 2022. Ouvert tous les jours de 14h 30 à 18h30. Fermé le lundi.

À lire aussi